Первый российский фельдмаршал он отличался тем что. Генерал-фельдмаршал (Россия)

Итоги

В 2005 году исполнилось двадцать лет с начала перестройки и последующих реформ. Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с двумя материалами. Первый посвящен итогам двадцатилетнего правления императора Николая II. Этот период до сих пор трактуют как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Второй материал также посвящен двадцатилетию - но уже современного нам периода российской истории.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ II

Сергей Ольденбург

Так, потребление сахара с 25 млн. пудов в год (8 фунтов на душу в 1894 году) превысило 80 млн. пудов (18 фунтов на душу) в 1913. Увеличилось и потребление чая (75 млн. кг в 1913; 40 млн. в 1890).

Благодаря росту сельскохозяйственного производства, развитию путей сообщения, целесообразной поставке продовольственной помощи, «голодные годы» в начале ХХ века уже отошли в прошлое. Неурожай более не означал голода: недород в отдельных местностях покрывался производством других районов.

Урожай хлебных злаков (ржи, пшеницы и ячменя), достигавший в начале царствования, в среднем, немногим более двух миллиардов пудов, превысил в 1913-1914 гг. четыре миллиарда.

Удвоилось количество мануфактуры, приходящейся на голову населения: несмотря на то, что производство русской текстильной промышленности увеличилось процентов на сто, ввоз тканей из-за границы также увеличился в несколько раз.

Вклады в государственных сберегательных кассах возросли с трехсот миллионов в 1894 до двух миллиардов рублей в 1913 годах.

Добыча каменного угля увеличивалась непрерывно. Донецкий бассейн, дававший в 1894 году меньше 300 млн. пудов, в 1913 давал уже свыше полутора миллиарда. За последние годы началась разработка новых мощных залежей Кузнецкого бассейна в Западной Сибири. Добыча угля по всей империи за двадцать лет возросла более чем вчетверо. В 1913 году добыча нефти приблизилась к 600 млн. пудов в год (на две трети больше, чем в начале царствования).

В России быстро вырастала металлургическая промышленность. Выплавка чугуна увеличилась за двадцать лет почти вчетверо; выплавка меди - впятеро; добыча марганцевой руды также в пять раз. В области машиностроения за самые последние годы проявился быстрый рост: основной капитал главных русских машинных заводов за три года (1911-1914) возрос с 120 до 220 млн. рублей. Производство хлопчатобумажных тканей с 10,5 млн. пудов в 1894 году удвоилось к 1911 и продолжало возрастать далее. Общее число рабочих за двадцать лет с двух миллионов приблизилось к пяти.

С 1 200 млн. в начале царствования бюджет достиг 3,5 миллиардов. Год за годом сумма поступлений превышала сметные исчисления; государство все время располагало свободной наличностью. За десять лет (1904-1913) превышение обыкновенных доходов над расходами составило свыше двух миллиардов рублей. Золотой запас госбанка с 648 млн. (1894 год) возрос до 1604 млн. (1914). Бюджет возрастал без введения новых налогов, без повышения старых, отражая рост народного хозяйства.

Протяжение железных дорог, как и телеграфных проводов, более чем удвоилось. Увеличился и речной флот - самый крупный в мире. (Пароходов в 1895 году было 2 539, в 1906 - 4 317.)

Русская армия возросла приблизительно в той же пропорции, как и население: к 1914 году она насчитывала 37 корпусов (не считая казаков и нерегулярных частей), с составом мирного времени свыше 1 300 000 человек. После японской войны армия была основательно реорганизована. Русский флот, так жестоко пострадавший в японскую войну, возродился к новой жизни, и в этом была огромная личная заслуга Государя, дважды преодолевшего упорное сопротивление думских кругов.

О росте народного образования свидетельствуют следующие цифры: к 1914 году расходы государства, земства и городов на народное образование составили 300 млн. рублей (в начале царствования - около 40 млн.).

О числе книг и периодических изданий в России за 1908 год имеются следующие данные: периодических изданий было 2 028, в том числе 440 ежедневных. Книг и брошюр издано 23 852 названия, 70 841 000 экземпляров, на сумму 25 млн. рублей.

Хозяйственная самодеятельность широких масс выразилась в беспримерно быстром развитии кооперации. До 1897 года в России было всего около сотни потребительских обществ с небольшим числом участников и несколько сот мелких ссудо-сберегательных товариществ… Уже к 1 января 1912 года число потребительских обществ приближалось к семи тысячам… Кредитные кооперативы в 1914 увеличили в семь раз свой основной капитал по сравнению с 1905 годом и насчитывали до девяти миллионов членов.

На фоне общей картины могучего роста Российской империи особо выделялось развитие ее азиатских владений. За двадцать лет около 4 миллионов переселенцев из внутренних губерний нашли себе место в Сибири.

На двадцатом году царствования императора Николая II Россия достигла еще невиданного в ней уровня материального преуспеяния… Происходящую в России перемену отмечали иностранцы. В конце 1913 г. редактор «Economist Europeen», Эдмон Тэри, произвел по поручению двух французских министров обследование русского хозяйства. Отмечая поразительные успехи во всех областях, Тэри заключил: «Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 года идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении».

Вот что писал о последних днях царствования Николая II Уинстон Черчилль: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена…

В марте Царь был на престоле; Российская империя и русская армия держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна.

Согласно поверхностной моде нашего времени царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор тридцати месяцев войны с Германией и Австрией должен был исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которое она оказалась способна.

В управлении государствами, когда творятся великие события, вождь нации, кто бы он ни был, осуждается за неудачи и прославляется за успех…

Вот его сейчас сразят. Вмешивается темная рука, сначала облеченная безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдание и смерть. Его усилия уменьшают; его действия осуждают; его память порочат… Остановитесь и скажите: а кто же другой оказался пригодным? В людях талантливых и смелых, людях честолюбивых и гордых духом, отважных и властных - недостатка не было. Но никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России».

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ И РЕФОРМ

Николай Леонов

cпециально для Православие.Ru

Конечным объективным критерием для оценки успешности или провальности реформистских усилий являются статистические показатели, характеризующие состояние государства в целом и населения страны. За двадцать лет перестройки и реформ (1985-2005 гг.) прекратила свое существование историческая Россия, насчитывавшая более 1000 лет жизни. В 1991 г. вопреки воле подавляющего большинства населения СССР, выраженной в ходе всенародного референдума, политические руководители отдельных союзных республик воспользовались слабостью центральной власти и объявили о ликвидации СССР. Создававшееся веками Московское царство, ставшее затем Российской Империей, а потом Союзом Советских Социалистических Республик, за один день 8 декабря 1991 г. съежилось до размеров РСФСР, т.е. до границ примерно соответствовавших середине XVII века. Было утрачено 5,5 млн. кв. км. территории (с 22,4 млн. до 17 млн.), на которой возникло 14 независимых государств, большая часть которых встала на антироссийские позиции.

Конечным объективным критерием для оценки успешности или провальности реформистских усилий являются статистические показатели, характеризующие состояние государства в целом и населения страны. За двадцать лет перестройки и реформ (1985-2005 гг.) прекратила свое существование историческая Россия, насчитывавшая более 1000 лет жизни. В 1991 г. вопреки воле подавляющего большинства населения СССР, выраженной в ходе всенародного референдума, политические руководители отдельных союзных республик воспользовались слабостью центральной власти и объявили о ликвидации СССР. Создававшееся веками Московское царство, ставшее затем Российской Империей, а потом Союзом Советских Социалистических Республик, за один день 8 декабря 1991 г. съежилось до размеров РСФСР, т.е. до границ примерно соответствовавших середине XVII века. Было утрачено 5,5 млн. кв. км. территории (с 22,4 млн. до 17 млн.), на которой возникло 14 независимых государств, большая часть которых встала на антироссийские позиции.

Из 272 млн. населения прежнего СССР, в пределах России осталось всего 146 млн. За рубежом оказалось более 25 млн. этнических русских, ставших гражданами второго сорта в новых национальных государствах-лимитрофах. На фоне общемировой тенденции к воссоединению наций (примеры Вьетнама, Йемена, Германии и др.) русский народ оказался в положении разъединенного.

Геополитическая катастрофа, разразившаяся на территории исторической России, пагубно сказалась на состоянии ее народонаселения, характеризующемся устойчивым процессом вымирания. Ежегодная убыль населения от естественных причин составляет от 700 до 800 тыс. человек. Рождаемость не компенсирует смертность. По числу самоубийств Россия вышла на одно из первых мест в мире (60 тыс. ежегодно, из них 80% - мужчины). Общий отток населения за границу в виде экономической эмиграции, утечки мозгов и пр. оценивается за двадцатилетие в 5 млн. человек. Российское правительство не видит других путей для пополнения трудовых резервов, кроме миграции в Россию граждан из бывших союзных республик, что изменит демографический состав населения страны и принесет все сопутствующие риски и опасности.

За 1985-2005 гг. благополучие населения России резко ухудшилось. Даже по официальной статистике половина граждан страны живет либо ниже, либо на границе минимального прожиточного минимума. Эти наши сограждане скорее выживают, нежели живут. Банковские сбережения населения России были за это время дважды обесценены. В 1992 году они были фактически уничтожены многократным и молниеносным ростом цен, в августе 1998 г. вкладчики были разорены в результате финансового банкротства государства и падения курса рубля в три-четыре раза по отношению к иностранным валютам.

Уровень заработной платы систематически отставал от роста цен. К 2000 году стоимость продуктов питания и предметов первой необходимости стабилизировалась на общемировом уровне. По совокупности факторов Москва неоднократно становилась самым дорогим для проживания городом в мире. В то же время средний уровень заработной платы в России примерно в 10 раз ниже, чем в странах Западной Европы и Северной Америки, к которым Россия формально принадлежит, входя в группу 8 наиболее развитых стран мира.

Реакцией на обрушившуюся нищету стала деморализация большой части народа, тяга к поиску забвения в алкоголе и наркотиках. Потребление алкоголя в России достигло 17 литров (в пересчете на чистый спирт) на душу населения в год, в то время как критическим для здоровья населения считается уровень в 8 литров. Наркотики, прежде знакомые только узкому кругу интеллигенции, стали захватывать широкие слои подростков и молодежи. Только конфискованных за один год таможенными органами наркотиков хватило бы на изготовление почти 200 млн. разовых доз.

Многократные опросы населения по вопросу о том, стали ли оно жить лучше в результате перестройки и реформ, дают устойчивую картину: от 5 до 8% отвечают утвердительно, 25-30% говорят, что сохранили прежнее качество жизни или чуть улучшили его, остальные признают, что стали жить хуже.

За 1985-2005 гг. произошло резкое социальное расслоение населения России. Выделившаяся прослойка наиболее богатых людей, противореча традициям, часто выставляет напоказ свое богатство в виде роскошных вилл, дорогих автомашин, что оскорбляет подавляющее большинство населения, делает его нищету еще более мучительной и, естественно, препятствует формированию единства нации и успеху правительственных реформ.

Сельское хозяйство России в большой степени пострадало от перестроечно-реформенных «преобразований». Валовый сбор зерна сократился с 110 млн. тонн до 78 млн. в 2004 г., сахарной свеклы с 25 млн. тонн до 21 млн., картофеля с 38 млн. до 36 млн. тонн. На фоне общего падения производства продукции земледелия единственным исключением стали подсолнечник и соя - основное сырье для производства растительного масла. Еще хуже обстоят дела в животноводстве: поголовье крупного рогатого скота сократилось с 57 до 23 млн. голов, свиней с 38 до 14 млн. голов. Производство мяса (включая птицу) упало с 16 млн. тонн до 8 млн. тонн, а молока с 56 млн. тонн до 32 млн. Ныне импортное мясо занимает более трети нашего внутреннего рынка, а молоко около 16%. Россия утратила способность обеспечивать сама себя продовольствием, что создает серьезную угрозу национальной безопасности. (Данные были озвучены на заседании Правительства РФ 20 октября 2005 г.)

До сих пор не определилась система землевладения и землепользования. В стране насчитывается около 16 млн. сельских домохозяйств, ориентированных на самообеспечение и мелкотоварное производство. В условиях отсутствия в стране земельно-ипотечного кредитования, эти хозяйства, не располагающие свободными финансовыми ресурсами и сельскохозяйственным инвентарем, обречены на деградацию. Начался процесс формирования крупных современных сельскохозяйственных комплексов, но для их становления потребуется немало времени. Фермерство, как тип хозяйствования, в России не прижилось.

В промышленности все эти годы происходили аналогичные изменения разрушительного характера. Сохранились и даже чуть подросли по сравнению с 1985 г. только добыча нефти и природного газа, экспорт которых заграницу стал основным источником золотовалютных поступлений. Удержались на приемлемом уровне черная металлургия, выплавка алюминия и производство химических удобрений, поскольку в их продукции крайне заинтересован мировой рынок. Эти виды производств требуют либо большого количества дефицитного сырья, либо дешевой электроэнергии, либо связаны с издержками экологического порядка, что делает Россию конкурентоспособной.

Почти полностью погибла обрабатывающая промышленность, за исключением автомобилестроения и военно-промышленного комплекса (моторостроение, производство промышленных транспортных средств, станков, средств управления и связи, сельхозтехники, бытового оборудования и т.д.) Объем промышленного производства сократился до 60% от уровня 1985 г. Остановлено производство на 70 тыс. заводов и фабрик. Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала сократилась с 20 млн. человек в 1992 г. до 11,8 млн. в 2004 г.

Большинство готовых товаров, от которых зависит жизнеобеспечение страны, Россия ввозит из-за границы: от шурупов и гвоздей до компьютеров и самолетов.

Тяжелые социально-экономические последствия перестройки и реформ объясняются острой политической ангажированностью всех процессов, протекавших в эти годы в России. Как в 1917 г. большевики пели «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» так и реформаторы эпохи 1985-2005 г. руководствовались прежде всего идеями разрушения всего советского, создания гарантий необратимости возврата к прежней модели общества. Суетная торопливость, непродуманность реформ вкупе с пассивной враждебностью по отношению к ним большинства населения - предопределили неудачу преобразований, названных демократическими.

К концу анализируемого периода Россия подошла, тем не менее, с серьезными шансами на возрождение. Ее спасли данные Господом огромные природные богатства, терпение и выносливость населения, не до конца утраченная вера в завтрашний день. Благодаря продаже сырья золотовалютные запасы России достигли самого высокого уровня за всю ее историю. Они составляют 180 млрд. долларов. В ближайшей перспективе наши доходы от экспорта сохранятся на высоком уровне. Остро нужны умные энергичные руководители, которые сумеют использовать эти благоприятные возможности для наверстывания потерянного времени. Россия сохранила необходимый научно-технический костяк, дело за организаторами.

Критически важно переломить негативные тенденции морально-нравственной деградации общества, вдохнуть в людей веру в Бога, в страну, в ее руководителей, в самих себя.

26 / 12 / 2005

Ю.В. Рубцов

Генерал-фельдмаршалы в истории России

Моему внуку Кириллу Соловьеву

Введение

В боях воспитаны,

средь бранных непогод

Эпиграф этой книге, содержащей жизнеописание всех без исключения российских генерал-фельдмаршалов, дала строка из широко известного стихотворения А.С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе»: «Бессмертны вы вовек, о росски исполины, // В боях воспитаны средь бранных непогод!» И хотя поэт обращался к полководцам-сподвижникам Екатерины II, его патетика, по мнению автора, уместна в отношении если не всех, то очень многих носителей высшего военного чина Российской империи.

«В своем исполинском тысячелетнем деле созидатели России опирались на три великих устоя – духовную мощь Православной Церкви, творческий гений Русского Народа и доблесть Русской Армии» .

Истину, отлитую военным историком русского зарубежья Антоном Антоновичем Керсновским в завидно чеканную формулу, невозможно не принять! А если вспомнить, что она была высказана всего за несколько лет до нападения Гитлера на Советский Союз, накануне одного из самых жесточайших в истории нашего народа столкновений двух цивилизаций – славянско-православной и тевтоно-западноевропейской, то невольно думаешь о бесспорной символичности свершенного историком-патриотом. Он поверх идеологий и политических режимов передавал соотечественникам в СССР от давно ушедших поколений воителей за Землю Русскую, словно эстафету, представления о вечных основах и источниках силы нашей Родины.

Присутствие в их ряду армии, вооруженных сил – более чем закономерно. Необходимость отражать агрессию многочисленных соседей, желавших поживиться несметными богатствами страны, заинтересованность в расширении границ, защита геополитических интересов в различных регионах мира заставляли Россию постоянно держать порох сухим. Только за 304 года правления династии Романовых страна пережила около 30 крупных войн, в том числе с Турцией – 11, Францией – 5, Швецией – 5, а также Австро-Венгрией, Великобританией, Пруссией (Германией), Ираном, Польшей, Японией и другими странами.

С. Герасимов. Кутузов на Бородинском поле.

В бою и сражении побеждает солдат, но, известно, что масса даже отменно подготовленных бойцов немногого стоит, если у нее нет достойного командира. Россия, явив миру удивительный тип рядового солдата, чьи боевые и нравственные качества стали легендой, породила и немало первоклассных военачальников. Сражения, проведенные Александром Меншиковым и Петром Ласси, Петром Салтыковым и Петром Румянцевым, Александром Суворовым и Михаилом Кутузовым, Иваном Паскевичем и Иосифом Гурко, вошли в анналы военного искусства, их изучали и изучают в военных академиях во всем мире.

До образования регулярной армии Петром I в Московском царстве для обозначения поста главнокомандующего официально существовала должность дворового воеводы, которому вверялись все войска. Он первенствовал над главным воеводой Большого полка, т. е. армии. В петровскую эпоху эти архаичные титулы были заменены на европейские чины: первый – генералиссимуса, второй – генерал-фельдмаршала. Названия обоих чинов производны от латинского «generalis», т. е. «общий». Генеральство во всех европейских (а позднее и не только) армиях означало высшую степень военных чинов, ибо его владельцу доверялось командование всеми родами войск.

О генералиссимусе в Воинском уставе Петра I 1716 г. говорилось так: «Сей чин коронованным главам и великим владеющим принцам только надлежит, а наипаче тому, чье есть войско. В небытии же своем оный команду сдает над всем войском своему генерал-фельдмаршалу». Этого чина в российской императорской армии удостоились всего три человека: светлейший князь А.Д. Меншиков в 1727 г., принц Антон-Ульрих Брауншвейг-Люнебургский (отец малолетнего императора Ивана Антоновича) в 1740 г. и князь А.В. Суворов в 1799 г.

Генералиссимус находился вне системы офицерских чинов. Поэтому высшим военным чином фактически являлся генерал-фельдмаршальский. По петровской «Табели о рангах» он соответствовал гражданскому чину канцлера и относился к 1-му классу. В Воинском уставе Петра I юридически он был закреплен следующим образом: «Генерал-фельдмаршал или аншеф есть командующий главный генерал в войске. Его ордер и повеление должны все почитать, понеже вся армия и настоящее намерение от государя своего ему вручено».

«Военная энциклопедия» И.Д. Сытина так разъясняет происхождение термина «фельдмаршал»: в его основе лежит соединение немецких слов «feld» (полевой) с «march» (конь) и «schalk» (слуга). Термин «маршалк» постепенно перекочевал во Францию. Поначалу так звали обычных конюхов. Но поскольку они были неразлучны со своими господами во время многочисленных походов и охот, их общественное положение со временем резко возросло. При Карле Великом (VIII в.) маршалками, или маршалами, уже называли лиц, командовавших обозом. Постепенно они прибирали к рукам все больше власти. В XII в. маршалы – это ближайшие помощники главнокомандующих, в XIV – инспекторы войск и высшие военные судьи, а в первой трети XVII в. – высшие командиры. В XVI столетии поначалу в Пруссии, а затем и других государствах появляется чин фельдмаршала (генерал-фельдмаршала) .

Воинским уставом Петра I был предусмотрен и заместитель генерал-фельдмаршала – генерал-фельдмаршал-лейтенант (таковых в русской армии было всего двое, это – приглашенные Петром I из-за границы барон Г.-Б. Огильви и Г. Гольц). При преемниках первого русского императора этот чин значение полностью утратил и был упразднен.

С момента введения в русской армии в 1699 г. чина генерал-фельдмаршала и до 1917 г. его удостоились 63 человека:

в царствование Петра I:

граф Ф.А. ГОЛОВИН (1700)

герцог К.-Е. КРОА де КРОИ (1700)

граф Б.П. ШЕРЕМЕТЕВ (1701)

светлейший князь А.Д. МЕНШИКОВ (1709)

князь А.И. РЕПНИН (1724)

в царствование Екатерины I:

князь М.М. ГОЛИЦЫН (1725)

граф Я.-К. САПЕГА (1726)

граф Я.В. БРЮС (1726)

в царствование Петра II:

князь В.В. ДОЛГОРУКИЙ (1728)

князь И.Ю. ТРУБЕЦКОЙ (1728)

в царствование Анны Иоанновны:

граф Б.-Х. МИНИХ (1732)

граф П.П. ЛАССИ (1736)

в царствование Елизаветы Петровны:

принц Л.-И.-В. ГЕССЕН-ГОМБУРГСКИЙ (1742)

С.Ф. АПРАКСИН (1756)

граф А.Б. БУТУРЛИН (1756)

граф А.Г. РАЗУМОВСКИЙ (1756)

князь Н.Ю. ТРУБЕЦКОЙ (1756)

граф П.С. САЛТЫКОВ (1759)

в царствование Петра III:

граф А.И. ШУВАЛОВ (1761)

граф П.И. ШУВАЛОВ (1761)

герцог К.-Л. ГОЛШТЕЙН-БЕКСКИЙ (1761)

принц П.-А.-Ф. ГОЛШТЕЙН-БЕКСКИЙ (1762)

принц Г.-Л. ШЛЕЗВИГ-ГОЛШТИНСКИЙ (1762)

в царствование Екатерины II:

граф А.П. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН (1762)

граф К.Г. РАЗУМОВСКИЙ (1764)

князь А.М. ГОЛИЦЫН (1769)

граф П.А. РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ (1770)

граф З.Г. ЧЕРНЫШЕВ (1773)

ландграф Людвиг IX ГЕССЕН-ДАРМШТАДСКИЙ (1774)

светлейший князь Г.А. ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ (1784)

князь ИТАЛИЙСКИЙ, граф А.В. СУВОРОВ-РЫМНИКСКИЙ (1794)

в царствование Павла I:

светлейший князь Н.И. САЛТЫКОВ (1796)

князь Н.В. РЕПНИН (1796)

граф И.Г. ЧЕРНЫШЕВ (1796)

граф И.П. САЛТЫКОВ (1796)

граф М.Ф. КАМЕНСКИЙ (1797)

граф В.П. МУСИН-ПУШКИН (1797)

граф И.К. ЭЛЬМПТ (1797)

герцог В.-Ф. де БРОЛЬИ (1797)

в царствование Александра I:

граф И.В. ГУДОВИЧ (1807)

князь А.А. ПРОЗОРОВСКИЙ (1807)

светлейший князь М.И. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ-СМОЛЕНСКИЙ (1812)

князь М.Б. БАРКЛАЙ де ТОЛЛИ (1814)

герцог А.-К.-У. ВЕЛЛИНГТОН (1818)

в царствование Николая I:

светлейший князь П.Х. ВИТГЕНШТЕЙН (1826)

князь Ф.В. ОСТЕН-САКЕН (1826)

граф И.И. ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ (1829)

светлейший князь ВАРШАВСКИЙ,

граф И.Ф. ПАСКЕВИЧ-ЭРИВАНСКИЙ (1829)

эрцгерцог Австрийский ИОГАНН (1837)

светлейший князь П.М. ВОЛКОНСКИЙ (1843)

граф Р.-Й. фон РАДЕЦКИЙ (1849)

в царствование Александра II:

светлейший князь М.С. ВОРОНЦОВ (1856)

князь А.И. БАРЯТИНСКИЙ (1859)

граф Ф.Ф. БЕРГ (1865)

эрцгерцог Австрийский АЛЬБРЕХТ-Фридрих-Рудольф (1872)

кронпринц Прусский ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ (1872)

граф Х.-К.-Б. фон МОЛЬТКЕ Старший (1871)

великий князь МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1878)

великий князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ Старший (1878)

в царствование Николая II:

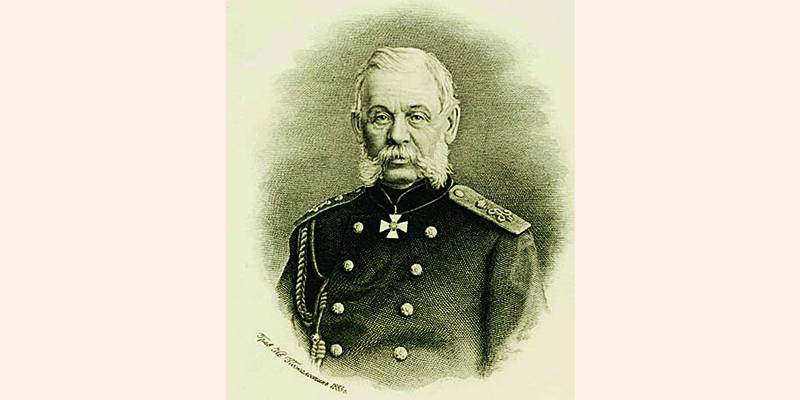

И.В. ГУРКО (1894)

граф Д.А. МИЛЮТИН (1898)

король Черногории НИКОЛАЙ I НЕГОШ (1910)

король Румынии КАРОЛЬ I (1912)

Даже при беглом взгляде этот столбец фамилий может многое сказать. Кому-то покажется парадоксальным, но большинство российских генерал-фельдмаршалов были не только и даже не столько профессиональными военными, сколько политиками, и большую часть «сражений» дали не на поле боя, а при высочайшем дворе и в великосветских салонах, в коллегиях и министерствах. Подлинных полководцев среди них как раз меньшинство. Конечно, Суворов или Гурко не потеряются ни в каком самом многочисленном окружении, но все же сколькими совершенно неизвестными (и не только рядовому любителю старины) именами окружены они. А ведь только подлинный, от Бога полководец знает, как тяжел он, фельдмаршальский жезл.

Учтиво дал понять это великий полководец и насмешник Суворов Екатерине II, когда после Измаила предстал перед нею. Императрица, желая по достоинству наградить героя, предложила ему на выбор любое из генерал-губернаторств.

– Я знаю, – любезно ответствовал полководец, – что матушка-царица слишком любит своих подданных, чтобы мною наказать какую-либо провинцию. Я размеряю силы с бременем, какое могу поднять. Для другого невмоготу фельдмаршальский мундир…

За иносказанием, столь характерным для речи Александра Васильевича, скрывалось то высокое мнение, которого придерживался он, прирожденный военный, о фельдмаршальском чине. И хоть тонкий, но очевидный упрек в том, что по прихоти самодержицы лавры нередко доставались ничем на поле брани не отличившимся. Тем более кому-кому, а уж Суворову-то фельдмаршальское «бремя» было, безусловно, по плечу. Но даже после Измаила великому полководцу пришлось ждать его еще четыре года.

Российские правители себя, правда, не возводили в этот высокий чин, но в их руках он был универсальным орудием. Фельдмаршальским жезлом платили за помощь, оказанную в борьбе за трон (А.Б. Бутурлин, Н.И. Салтыков), жаловали августейших родственников (К.-Л. Голштейн-Бекский, Г.-Л. Голштейн-Шлезвигский, Людвиг IX Гессен-Дармштадский), вербовали союзников (Я.-К. Сапега, И.Ю. Трубецкой), ублажали фаворита, устроившегося рядом с троном (А.Г. Разумовский, А.И. Шувалов), поощряли за многолетнюю государственную службу (В.В. Долгорукий, З.Г. Чернышев, П.М. Волконский). Генерал-фельдмаршалы, особенно находившиеся в столице, при дворе (а таких было большинство), составляли значительную часть правящей элиты, от их поддержки часто зависела судьба, а подчас и жизнь царствующего лица. Поэтому правители, естественно, стремились привязать их к себе наградами и титулами, за их счет усилить свою партию и ослабить соперничающую.

Так, совершенно не случайно целая группа генерал-аншефов екатерининского времени была возведена Павлом I, как только он стал императором, в генерал-фельдмаршалы – Н.И. Салтыков, Н.В. Репнин, И.Г. Чернышев, И.П. Салтыков. Все они еще при жизни Екатерины примыкали к малому двору Павла и теперь, получив высший чин, значительно укрепляли его режим. Есть основания предполагать, что в свое время Екатерина II не удостоила таким чином хотя бы некоторых из них, например, Н.В. Репнина за победу при Мачине (28 июня 1791 г.), вполне сознательно по той же самой причине: чтобы не усиливать партию своего сына.

Насколько важно поддерживать в правящих кругах баланс сил, императрица очень явственно почувствовала еще весной 1776 г. в период обострения личных отношений с Г.А. Потемкиным. Тогда двоюродные братья Никита Петрович и Петр Иванович Панины, князь Н.В. Репнин, княгиня Е.Р. Дашкова, заручившись поддержкой в гвардейских и церковных кругах, задумали по достижению наследником престола совершеннолетия совершить в его пользу переворот, отстранив от власти Екатерину. Дворцовый переворот готовился с согласия Павла Петровича, а его супруга великая княгиня Наталья Алексеевна была душой заговора.

Плану Паниных не было суждено сбыться. Екатерина Алексеевна помирилась с Потемкиным и, опираясь на него и других выходцев из среднего дворянства – Орловых, сумела развалить заговор аристократов и сохранить власть в своих руках. Естественно, она не была заинтересована укреплять противостоящий ей лагерь наследника престола и позднее.

Не исключено, что и А.В. Суворов не получил чин генерал-фельдмаршала непосредственно после Измаила в связи с тем, что Екатерина подозревала полководца в симпатиях к ее противникам. Дело в том, что Суворов сватал дочь за сына Н.И. Салтыкова, известного сторонника Павла Петровича, а «сплел» их (слова самого Александра Васильевича) главный фигурант придворной интриги против Потемкина князь Н.В. Репнин.

Многие российские фельдмаршалы принадлежали к древним и родовитым фамилиям, были возведены (за редчайшим исключением) в графское и княжеское достоинство. Но поскольку далеко не все российские государи исповедывали, подобно Екатерине II, политику просвещенного абсолютизма, никакие заслуги, никакой самый пышный военный или придворный чин, никакая высокая награда не оберегали их владельца от гнева или неудовольствия самодержца, случись полководцу сделать опрометчивый шаг или даже сказать лишнее слово. Монарший гнев испытали на себе многие фельдмаршалы – Меншиков, Миних, Долгорукий, Апраксин, Бестужев-Рюмин, Суворов, Каменский, Прозоровский… В этом явлении сполна отразилась вовлеченность высшей военной элиты в большую политику и борьбу придворных партий.

Нередко в пожалование высшего воинского чина Российской империи вмешивались и высокие дипломатические и династические соображения. Именно поэтому каждый четвертый российский генерал-фельдмаршал – иностранец, большинство из которых никогда на российской службе не состояли (А. Веллингтон, Й. Радецкий, К. Мольтке Старший).

Не требуется специальных подсчетов, чтобы убедиться: полководцев, удостоенных фельдмаршальского чина за действительно выдающиеся победы и ратные заслуги – заметное меньшинство. Тем более они заслуживают особого внимания. Автор разделяет позицию историков прошлого Д.Ф. Масловского, А.К. Баиова, А.А. Свечина, А.А. Керсновского, говоривших о самобытности национальной военной школы как об одном из главных условий побед русского оружия. Следование ее идеалам, а не заимствование зарубежных доктрин, не копирование иноземных армий позволило российским вооруженным силам на протяжении трех веков обеспечивать (пусть и с разной долей успеха) решение задач по обороне рубежей и расширению геополитического пространства империи.

По праву таланта и военных побед удостоились фельдмаршальского чина Б.П. Шереметев, А.И. Репнин, М.М. Голицын, Я.В. Брюс, Б.-Х. Миних, П.П. Ласси, П.С. Салтыков, А.М. Голицын, Н.В. Репнин, М.Ф. Каменский, И.В. Гудович, М.С. Воронцов…

В драгоценной россыпи всегда есть самородки. Они весьма редки – так уж устроено природой, и потому особенно дороги. Чтобы посчитать подлинно выдающихся полководцев – генерал-фельдмаршалов, по мнению отечественных военных историков, хватит пальцев двух рук. Это – А.Д. Меншиков, П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, М.Б. Барклай де Толли, А.И. Барятинский, И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич, И.В. Гурко.

Кто-то, возможно, сократит этот список, кому-то он наоборот покажется излишне скупым. Но одно неоспоримо: каждый из названных здесь лиц проявил основные, если следовать наблюдениям Наполеона, достоинства истинного полководца – прежде всего соизмеримость воли и ума. Кроме безусловной личной храбрости, готовности и умения вести за собой войска, железной рукой повелевая ими, они демонстрировали также широкие познания в военной теории (исключая разве что Меншикова), способность предвидеть действия противника, подлинное новаторство в искусстве вождения войск.

Целая плеяда полководцев выросла на противостоянии с Османской империей, почти непрерывно продолжавшемся с XVII по XX в. Особенно ожесточенными были войны второй половины XVIII столетия, в которых бессмертную славу стяжали П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, М.И. Кутузов. Они же энергично двинули вперед и военное искусство.

Взять учителя великого Суворова графа Петра Александровича Румянцева. В ходе войны 1768–1774 гг. он решительно отказался от установившейся на Западе так называемой кордонной стратегии. В противовес маневрированию, направленному на вытеснение противника и стремлению овладевать городами и крепостями, Румянцев выдвинул и отстаивал идею решительного поражения живой силы противника в генеральном сражении. Новое слово он сказал и в тактике. Еще в ходе Семилетней войны 1756–1763 гг. обозначился кризис линейного построения войск. Российский полководец чутко уловил эту тенденцию и через пять лет в войне с Турцией стал смело переходить от линейной тактики действия пехоты к тактике колонн (дивизионных каре) и рассыпного строя. В триумфально завершившихся сражениях на реках Ларга и Кагул (1770) Румянцев в полной мере использовал ее преимущества.

Если Бог возлюбил кого-то, он наделяет избранника всевозможными достоинствами. Правоту такого житейского наблюдения своей боевой практикой в еще большей степени, чем Румянцев-Задунайский, подтвердил его ученик Суворов-Рымникский. В области военного искусства он пошел значительно дальше. В новой войне с Турцией 1787–1791 гг. будущий генералиссимус отказался от проявлявших громоздкость дивизионных каре и стал широко применять полковые, батальонные и даже ротные каре, сильные своей подвижностью и мощью удара. Это позволяло воевать в полном смысле не числом, а умением.

В 1789 г. на реке Рымник 25-тысячный отряд русско-австрийских войск под командованием Суворова сразился со 100-тысячной турецкой армией и разгромил ее. В этом сражении наш полководец мастерски применил различные формы наступательного боя, руководствуясь принципами – глазомер, быстрота, натиск. Им были использованы все возможности, которыми обладал каждый род войск. Пехота действовала в каре и рассыпном строю. Кавалерия вела атаку колоннами и лавой – в развернутом строю с охватом противника. Артиллерия громила турок, совершая маневр колесами и огнем. Войска проявили высокий моральный дух. О необычайном успехе говорит соотношение потерь: семь тысяч человек у турок и всего двести у союзников. И это при четырехкратном преимуществе врага!

Достоинства Суворова как полководца были настолько ярки, что заставили Екатерину II, которая при известных оговорках берегла статус фельдмаршальского чина, нарушить порядок его присвоения. «Вы знаете, – писала она в 1794 г. в рескрипте Суворову, – что я не произвожу никого через очередь, и никогда не делаю обиды старшим (у девятерых генерал-аншефов, в том числе у обоих Салтыковых, Репнина, Прозоровского и других, выслуга в этом чине была больше, чем у Суворова. – Ю.Р .); но вы… сами себя сделали фельдмаршалом».

Многие войны Россия вела в составе коалиций или союзов. Потому нередко нашим фельдмаршалам приходилось отвечать за совместные действия войск, а нередко и руководить ими. Россия (и ее военачальники) всегда была верна союзническим обязательствам. Увы, ей далеко не всегда платили взаимностью.

Блестяще проведенная в ходе Семилетней войны кампания 1759 г., вершиной которой стали победы войск П.С. Салтыкова при Пальциге и Кунерсдорфе, должна была завершиться взятием Берлина. Прусский король Фридрих II уже приказал начать эвакуацию столицы, поскольку, как он писал военному министру, «у меня больше нет никаких средств, и, сказать по правде, я считаю все потерянным». Однако замысел Салтыкова захватить прусскую столицу сорвало австрийское правительство, отказавшее ему в помощи артиллерией и продовольствием. Союзников – Францию и Австрию явно встревожили успехи русского оружия, они не хотели укрепления позиций Петербурга в Европе.

Нечто подобное произошло и через 40 лет, когда гением Суворова французы (теперь уже противник России) были успешно изгнаны из Северной Италии. Австрийцы (они вновь были союзниками и все такими же «надежными») при поддержке еще одного члена коалиции – Англии добились от Павла I согласия на удар по Франции через Швейцарию силами русских войск. Можно лишь представить, что должен был чувствовать при этом Суворов, хорошо понимавший, за чьи интересы придется сражаться соотечественникам, и признававшийся: «Я уже с неделю в горячке, больше от яду венской политики…»

Швейцарский поход явил миру выдающиеся примеры полководческого гения Суворова, недаром противник Александра Васильевича французский генерал Массена, по собственному признанию, отдал бы за него все свои победы. В конце концов, именно он, этот поход, увенчался для великого полководца чином генералиссимуса. Но при возможности выбора более любезной Суворову стала бы наверняка другая награда – не отдавать жизни своих там, где «бремя кровопролития на одних россиян пасть может».

Источником высочайшего победного духа для российского воинства была православная вера. Этот деликатный момент историки советского периода старались не замечать. Между тем слова Святого Благоверного князя Александра Ярославовича (Невского) «Не в силе Бог, а в правде! Не будем бояться врага, ибо с нами Бог!» вели в бой и Александра Меншикова, и Петра Салтыкова, и Григория Потемкина, и Александра Суворова. И дело, разумеется, не в том, что, например, переписка того же Суворова полна фраз: «Надеюсь на Всемогущего», «Ежели Бог изволит», «Увенчай его Господь Бог лаврами»… Главное: обращение к Всевышнему составляло саму суть духовных исканий всего русского воинства и его вождей.

Очень ярко проявилось это в Отечественную войну 1812 года. Генерал Н.Н. Муравьев-Карский вспоминал: «…Мы в ночь отступили, и запылал позади нас Смоленск. Войска шли тихо, в молчании, с растерзанным и озлобленным сердцем. Из собора вынесли образ Божией матери, который солдаты несли до самой Москвы при молитве всех проходящих полков» .

Почин мемуариста подхватил писатель. Откроем «Войну и мир» Льва Толстого: «Из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие…

– Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!!

– Смоленскую матушку, – поправил другой.

…За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, один старичок в клобуке с причтом и певчими. За ними солдаты и офицеры несли большую, с черным ликом в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных…

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на колени, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски-наивным вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. Генералитет последовал его примеру; потом офицеры, и за ними, давя друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами, полезли солдаты и ополченцы».

И вот финал войны с Наполеоном, союзные войска в Париже. Пасха 1814 г. пришлась на 10 апреля. На площади Согласия был воздвигнут алтарь, вокруг которого собралась вся русская армия, богослужение совершали семь священников. Тысячеустое христолюбивое воинство грянуло: «Христос воскресе! Воистину воскресе!»

Историк приводит слова Александра I: «Торжественная это была минута для моего сердца, умилителен и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле Провидения, из холодной отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших в Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу».

Война с Наполеоном завершилась в день Воскресения Господня. Не забудем: и Великая Отечественная война 1941–1945 гг. также закончилась в Светлую Христову Пасху. Кто-кто, а русские военачальники не в пример их атеистически воспитываемым в ХХ в. потомкам хорошо понимали: такие совпадения не могут быть случайными.

Веруя в Бога, подлинные полководцы России в то же время знали, что нельзя, в соответствии с поговоркой, и самим плошать. Яркой чертой, выгодно отличавшей их от противников (да и союзников тоже) на Западе и Востоке, была опора не только на силу приказа, но и на разум, волю, патриотизм подчиненных, забота о них. Примеры того, как добивался Суворов, чтобы «каждый солдат знал свой маневр», того, как питался фельдмаршал из солдатского котла и даже 70-летним стариком переносил тяготы дальних переходов наравне со своими чудо-богатырями, давно стали хрестоматийными. Но князь Италийский был в этом отношении не одинок.

«Его не все любили, но все уважали и почти все боялись, – говорилось, например, в одной из статей памяти Иосифа Владимировича Гурко. – Все, кроме солдат, которые верили в “Гурку” и любили его безгранично». И было от чего. Осуществленный под его командованием переход через Балканы в страшную стужу, по обледенелым тропам потребовал максимального напряжения всех сил. Гурко лично руководил подъемом и спуском артиллерии, которую несли буквально на руках, по-суворовски подавал пример выносливости и энергии. Спустившись в долину, отряд в двух сражениях разбил турок и занял Софию. «Этот поистине беспримерный в летописях военной истории поход вплел новые лавры в победный венок доблестного Гурко», – писал современник.

Многие российские фамилии, имевшие в своем составе генерал-фельдмаршалов, состояли в близком родстве. Так, брат петровского фельдмаршала и генерал-адмирала графа Федора Алексеевича Головина Алексей женился на родной сестре генералиссимуса князя А.Д. Меншикова – Марфе Даниловне. Посредством брака своего сына Ивана с графиней Анной Борисовной Шереметевой Ф.А. Головин стал сватом другого петровского полководца Б.П. Шереметева. Еще один сын Ф.А. Головина – Николай Головин, адмирал и президент Адмиралтейств-коллегии, выдал дочь за губернатора Ревеля генерал-фельдмаршала принца Петра-Августа Голштейн-Бекского. В свою очередь, родившаяся от этого брака принцесса Екатерина Голштейн-Бекская вышла замуж за князя И.С. Барятинского и была бабушкой генерал-фельдмаршала князя Александра Ивановича Барятинского, усмирителя Кавказа .

М.М. Голицын имел сына генерал-фельдмаршала (Александра Михайловича) и был тестем двух других генерал-фельдмаршалов: графа А.Б. Бутурлина и графа П.А. Румянцева-Задунайского. У И.Ю. Трубецкого генерал-фельдмаршалом был племянник Н.Ю. Трубецкой, дочь вторым браком была замужем за принцем Л.-В. Гессен-Гомбурским, а племянница – за П.С. Салтыковым.

Сегодня, спустя столетия, с неподдельным волнением вглядываешься в лица этих людей, вознесенных на самую вершину военной иерархии, всматриваешься в их форму одежды, многочисленные знаки отличия… Как, в самом деле, выглядели элементы фельдмаршальского военного костюма?

Кому доводилось бывать в Зимнем дворце Санкт-Петербурга, тот не мог не обратить внимание на портрет светлейшего князя М.С. Воронцова. Наместник Кавказа, генерал-фельдмаршал изображен на фоне горных круч в полный рост. На нем – общегенеральская форма, введенная за год до написания портрета: мундир-кафтан с традиционным золотым шитьем, красные брюки с золотыми лампасами, в руках он держит каску с белыми, черными и оранжевыми петушиными перьями. На эполетах – скрещенные фельдмаршальские жезлы и вензель Александра I, свидетельствующий о том, что при нем Воронцов вступил в царскую свиту и носил придворное звание генерал-адъютанта. Костюм дополняют золотой аксельбант и шарф без кистей. На груди генерал-фельдмаршала – андреевская лента, говорящая о том, что ее хозяин – кавалер высшего ордена Российской империи – Св. Андрея Первозванного, звезды этого ордена, а также орденов Св. Георгия и Св. Владимира, на шее – портрет Николая I в алмазном обрамлении и крест ордена Св. Георгия 2-й степени. На валуне поверх карты лежит еще один символ военного чина Воронцова – отделанный золотом и эмалью фельдмаршальский жезл. Что и говорить – впечатляет!

Правда, со всеми атрибутами военного костюма разобраться бывает нелегко и специалисту, учитывая прямо таки болезненную страсть русских императоров, начиная с Екатерины II, к бесчисленным переменам в форме одежды. До 1764 г. даже у генералов не было определенной формы. Они одевались в произвольно расшитые галунами кафтаны и камзолы. Екатерина Великая ввела особую генеральскую форму, отличавшуюся золотым или серебряным шитьем по бортам и воротникам кафтанов, а также по бортам камзолов. Чины различались по обилию орнамента: у бригадиров шитье представляло собой одну линию лавровых листьев, у генерал-майоров – два ряда, составлявших как бы гирлянду, у генерал-поручиков – две гирлянды, у генерал-аншефов – две гирлянды с половиной. А вот у фельдмаршалов к этому добавлялась еще расшивка по швам рукавов спереди и сзади и по швам кафтанов на спине.

В 1807 г. в русской армии в качестве знаков различия для всего генеральского и офицерского состава были введены эполеты. На протяжении двадцати лет видимых знаков отличия между генерал-майором и полным генералом, однако, не было. И лишь в 1827 г. в этих целях установили определенное количество звездочек. Новый тип эполет появился и для фельдмаршалов – с двумя накладными скрещенными жезлами. Наконец, с 1854 г. в армии началось введение погон, вытеснивших эполеты: последние остались принадлежностью лишь парадной формы. На погонах генерал-фельдмаршалов, наряду с особым рисунком их «рогожки» – зигзагом, как у всех генералов, красовались все те же скрещенные жезлы.

Среди ценностей Екатерининского дворца в Пушкине (Царском Селе), вывезенных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, до сих пор числится экспонат, описанный следующим образом: «Эполеты золоченой парчи с накладными серебряными перекрещивающимися фельдмаршальскими жезлами и вензелем “Н” под короной». Размеры: длина 170 мм, ширина 120 мм.

Эмблемой высшей власти фельдмаршала считался жезл. Он представлял собой стержень, вроде сложенной подзорной трубы, обтянутый бархатом и украшенный драгоценными камнями и золотыми государственными символами. Твердого порядка его вручения не существовало, как не было и единообразия в его внешнем виде. Здесь многое зависело от личного расположения государя. В любом случае фельдмаршальский жезл был подлинным произведением ювелирного искусства.

Сохранился жезл, полученный Петром Александровичем Румянцевым-Задунайским. Изготовлен он из золота, длиной 12 вершков (приблизительно 53 см) и толщиной в диаметре – один вершок (4,4 см). Украшен накладными двуглавыми орлами, вензелями Екатерины II и знаками ордена Св. Андрея Первозванного – каждых по семь штук, изготовленных из золота. Оконечности жезла осыпаны бриллиантами и алмазами, соответственно – 705 и 264 штуки. Жезл обвивает золотая лавровая ветвь о 36 листочках, на которых размещено 11 бриллиантов.

Все генерал-фельдмаршалы удостоились высших орденов Российской империи и иностранных государств. Многие из них были пожалованы и другими видами наград – золотым оружием в алмазах, нагрудными портретами государей, тоже украшенными алмазами, удостоились памятников в камне, бронзе и на холсте. Первый в России монументальный памятник не царственной особе появился как раз в честь генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева – обелиск на Марсовом поле Санкт-Петербурга. В персональных памятниках были увековечены Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, М.Б. Барклай де Толли, великий князь Николай Николаевич Старший.

Были и коллективные памятники. Широко известна Военная галерея Зимнего дворца, где вместе со своими боевыми товарищами увековечены в живописных портретах фельдмаршалы, принимавшие участие в Отечественной войне 1812 года.

Менее известен Фельдмаршальский зал Эрмитажа, который открывает Большую парадную анфиладу Зимнего дворца. В оформлении входов в зал и продольных стен, в декоре люстр из золоченой бронзы и росписях зала использованы мотивы воинской славы. До революции в нишах зала были помещены парадные портреты русских фельдмаршалов, чем объясняется его название. Сегодня здесь представлены памятники западноевропейской и русской скульптуры.

Невозможно не упомянуть и еще об одном мемориальном сооружении, в котором увековечены некоторые фельдмаршалы. Речь идет о памятнике «Тысячелетию России», поставленном в 1862 г. по проекту М.О. Микешина в Великом Новгороде. История нашей страны представлена в нем главнейшими событиями и лицами. Основную мысль монумента, общими чертами напоминающего колокол, выражает венчающая его скульптурная группа – ангел с крестом и преклонившая перед ним колена женская фигура, олицетворяющая Россию. Нижний ярус представляет собой горельеф, на котором помещены 109 фигур деятелей Русского государства с древнейших времен до середины XIX в.

Отдел «Военные люди и герои» состоит из 36 фигур и открывается изображением князя Святослава. Из генерал-фельдмаршалов здесь увековечены Б.П. Шереметев, М.М. Голицын, П.С. Салтыков, Б.-Х. Миних, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, М.Б. Барклай де Толли, М.И. Кутузов, И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич.

Наконец, многие носители высшего воинского чина увековечены на бумаге – в вышедшем в середине XIX в. капитальном издании «Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов» историка и писателя Д.Н. Бантыш-Каменского, до сих пор не потерявшем научное и литературное значение .

Однако за прошедшие полтора века имена большинства фельдмаршалов не выдержали пронесшихся над страной социальных бурь – революций и войн, строек нового общества и перестроек старого. К счастью, никакие катаклизмы не в состоянии совершенно стереть след от деяний наших предков. И если мы не лукавим сегодня, говоря о невозможности построить новую Россию без учета исторического опыта, то настала пора отдать долг памяти отечественному фельдмаршальскому корпусу.

Каждый солдат носит в своем походном ранце маршальский жезл – говорит старая поговорка. Давно утратила она буквальный смысл, и прибегают к ней, говоря о честолюбивом человеке, желающем достичь вершин в любой, совсем не обязательно военной сфере деятельности. Но ведь для того, чтобы поговорка родилась, в свое время нужны были люди, которые в буквальном смысле грезили именно маршальскими лаврами.

Хочется, чтобы над этим поразмышляли суворовцы, курсанты военных вузов, учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студенты вузов. В их лице автор рассчитывает найти наиболее внимательных читателей уже потому, что именно они, юные, образно говоря, хранят в ранцах маршальский жезл. Не вечно же ему пребывать там в тиши!

О росс! Вся кровь твоя Отчизне – довершай!

Не Риму – праотцам великим подражай.

Смотри, перед тобой деяний их зерцало;

Издревле мужество славян одушевляло.

(А.Ф. Воейков. К Отечеству .)

Эрцгерцог Австрийский Альбрехт-Фридрих-Рудольф (1817–1895)

Лишь четыре полководца за два с половиной века существования в императорской России ордена Святого Великомученника и Победоносца Георгия стали его полными кавалерами. Их имена говорят сами за себя – Кутузов, Барклай де Толли, Паскевич и Дибич. Полагаем, лишь случайность не позволила пополнить эту славную кагорту Суворову, Румянцеву, Потемкину. И… – эрцгерцогу Австрийской империи Альбрехту. Случись такое – это была бы не ирония судьбы, а злая гримаса.

Альбрехт, герцог фон Тешен, старший сын эрцгерцога Карла, родился в Вене. Систематического военного образования не получил, овладев начальными знаниями под руководством отца. С 19 лет он на службе, а уже через четыре года получил генеральское звание. До 1848 г. эрцгерцог командовал венским гарнизоном, а с началом австро-итальянской войны и национальной революции в Италии поступил под начало фельдмаршала Р.-Й. фон Радецкого. Николай I поторопился наградить эрцгерцога орденом Св. Георгия 4-й степени. Такое награждение явно должно было продемонстрировать солидарность двух партнеров по Священному союзу – Петербурга и Вены. Этой же цели послужило и возведение в 1849 г. самого австрийского главнокомандующего Радецкого в чин российского генерал-фельдмаршала (см. очерк о Р.-Й. фон Радецком).

В марте 1849 г. Альбрехт во главе дивизии участвовал в сражениях при Мортаре и Наваре, и уже собственный император удостоил его высшей награды – ордена Марии Терезии.

Шло время, росли чины и посты эрцгерцога. Во время австро-прусской войны 1850 г. он уже командовал армейским корпусом, правда, из-за «несвоевременного» заключения мира принять участия в боевых действиях не смог. Тем не менее Николай I вновь проявил плохо мотивированную «союзническую» щедрость: в июне 1851 г. Альбрехт был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.

С сентября того же года он – военный и гражданский генерал-губернатор Венгрии. Это назначение военачальник принял без особого восторга, поскольку не любил и не знал политики. Сохранилось письмо, написанное эрцгерцогом после того, как он провалил некую дипломатическую миссию в Берлине: «Я не дипломат и чрезвычайно рад, что покинул темные пути дипломатии. Я вернулся к своим военным интересам – и вновь солдат и только солдат…» .

В войну с Пруссией и Италией 1866 г. он вступил уже фельдмаршалом Австрийской империи. На его долю выпало командование армией, действовавшей в Италии. Здесь 24 июня Альбрехт одержал важную для австрийского оружия победу при Кустоцце. После этого ему было доверено командование уже всей имперской армией, а осенью 1866 г. он занял пост генерал-инспектора.

В этой должности Альбрехт находился почти 20 лет и оставил о себе память, как активный военный реформатор. При нем были осуществлены реорганизация и перевооружение австрийской армии. Военачальник проявил себя и в качестве военного теоретика.

Как участник франко-прусской войны 1870–1871 гг. на стороне Берлина был удостоен генерал-фельдмаршальского чина Пруссии.

И российская корона вновь не осталась в стороне. На сей раз эрцгерцог Альбрехт заслужил от нее орден Св. Георгия уже 1-й степени. Александр II наградил его в июне 1870 г. в знак признания «военных талантов и мужества». (К деяниям отечественных полководцев бы приложить такую формулировку – список кавалеров высшего военного ордена увеличился бы в несколько раз. Но куда Багратионам, Барятинским, Гурко, Брусиловым до таких выдающихся полководцев, как Альбрехт!)

Кроме того, эрцгерцог в 1872 г. был удостоен чина российского генерал-фельдмаршала. Дипломатические соображения сыграли свою роль и в предложении Альбрехту стать шефом 5-го уланского Литовского полка.

Степан Федорович Апраксин (1702–1758)

…Низкие своды полуподвального помещения таяли в сумерках. В косых лучах заходящего солнца был виден лишь покрытый сукном стол да стоявший перед ним тучный человек в потертом, но хранившем следы былой пышности камзоле. Сидевший во главе стола генерал-прокурор Н.Ю. Трубецкой, склонившись к соседу, зашептал ему что-то на ухо и не сразу заметил, как стоявший стал оседать на пол. К нему подбежали, вынесли на открытый воздух. Срочно вызванный дворцовый лекарь лишь развел руками…

Так 6 августа 1758 г. прямо во время суда скоропостижно оборвался земной путь генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина. А ведь судьба вроде бы не сулила такой жестокий исход.

Сын стольника царя Алексея Михайловича, он рано потерял отца и воспитывался в семье родственника – боярина, сенатора и действительного тайного советника П.М. Апраксина, родного брата генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. Для его будущей карьеры оказался не лишним и повторный брак его матери Елены Леонтьевны, вышедшей замуж за влиятельного графа А.И. Ушакова – начальника зловещей Тайной канцелярии.

Как было заведено в те годы, Степан еще ребенком был зачислен рядовым солдатом в лейб-гвардии Преображенский полк. Ко времени воцарения Петра II он был уже капитаном, позднее перешел в лейб-гвардии Семеновский полк. В его составе Апраксин участвовал в войне с Турцией 1735–1739 гг.

Действуя при штурме Очакова 2 июля 1737 г. непосредственно под началом главнокомандующего Б.Х. Миниха, он стал очевидцем того, как изменчива была в тот день военная удача. Когда турки отбили первый натиск русских и стали преследовать их, добивая раненых, Миних в отчаянии сломал шпагу и вскричал: «Все пропало!». Неожиданно одно из последних, выпущенных наудачу ядер попало в пороховой погреб турок, и половина крепости взлетела на воздух. Воодушевленные московиты вновь пошли на штурм, в ходе которого отличился и Апраксин, за что был произведен в премьер-майоры.

В последний год войны он был произведен в армейские генерал-майоры, принял участие в сражении при Ставучанах и взятии Хотина (см. очерк о Б.Х. Минихе) . Главнокомандующий направил его с докладом о взятии турецкой крепости к императрице, которая на радостях удостоила посланца ордена Св. Александра Невского.

Когда произошел дворцовый переворот, возведший на престол Елизавету Петровну, Апраксин находился на персидской границе. При новой императрице он, хотя и не участвовал в перевороте, явно попал в «фавор». Причину этого многие современники видели в его умении находить сильных покровителей и друзей. Так, он сошелся с канцлером А.П. Бестужевым-Рюминым, благодаря поддержке которого был направлен в 1742 г. в Персию на заметный пост посланника. Любопытно, что он умудрился находиться на дружеской ноге и с братьями А.И. и П.И. Шуваловыми, врагами Бестужева-Рюмина.

По возвращении из Персии в 1743 г. императрица произвела его в генерал-поручики, подполковники лейб-гвардии Семеновского полка и назначила вице-президентом Военной коллегии. Через три года он получил новый чин – генерал-аншефа, в 1751 г. был награжден орденом Св. Андрея Первозванного. А с началом Семилетней войны в сентябре 1756 г. Апраксин пожалован в генерал-фельдмаршалы и поставлен во главе войск, предназначенных для действий против Пруссии.

Русская армия к этому моменту не воевала уже полтора десятка лет. Солдаты, офицеры и даже многие генералы не имели боевого опыта. С военной точки зрения трудно назвать удачным выбор главнокомандующего, учитывая, что Степан Федорович имел явно недостаточный для главнокомандующего боевой и военно-административный опыт, не отличался должной решительностью и настойчивостью. А ведь не стоит забывать, что ему противостоял один из лучших полководцев того времени король Фридрих II.

Однако особого выбора у Елизаветы Петровны не было. Бывшие в России, кроме Апраксина, фельдмаршалы еще меньше подходили для руководства армией. А.Г. Разумовский в армии не служил вовсе, Н.Ю. Трубецкой, хотя и участвовал в войне с Турцией 1735–1739 гг., но лишь на интендантских должностях, полной бездарностью в военном отношении был А.Б. Бутурлин.

Между тем подготовить и сосредоточить на Немане, у польской границы, как было намечено, армию в 90–100 тысяч человек оказалось чрезвычайно трудно. В полках отмечался большой некомплект личного состава (в Бутырском полку, например, штаб-офицеров недоставало 60%, обер-офицеров – 50%), конский состав был запущен, продовольственное и финансовое обеспечение крайне ограничено. Что говорить, если заранее даже не был разработан план военной кампании.

Сам Апраксин поначалу воспринимал предстоящие события без должной серьезности. Прослыв франтом, он не изменял привычкам и в прифронтовой обстановке. Находясь в штаб-квартире в Риге, не преминул послать адъютанта в Петербург за дюжиной новых кафтанов. Остряки шутили, что фельдмаршал намеревается открыть кампанию против не пруссаков, а рижских дам.

Оказалось, однако, что главное препятствие состояло даже не в личных качествах главнокомандующего, а в постоянном давлении на него со стороны Конференции при высочайшем дворе. Этот высший орган военного руководства в составе канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, фельдмаршала А.Б. Бутурлина, генерал-прокурора Н.Ю. Трубецкого, вице-канцлера М.И. Воронцова и братьев А.И. Шувалова, начальника Тайной канцелярии, и П.И. Шувалова, вице-президента Военной коллегии, крайне сковывал инициативу командующих войсками, которые превращались в исполнителей, почти полностью лишенных самостоятельности. По каждой мелочи Апраксин должен был сноситься с Петербургом и без согласия оттуда не мог даже двинуть войска с места (см. очерк о А.Б. Бутурлине ). К тому же, как писал историк А.А. Керсновский, Конференция сразу попала под австрийское влияние и, командуя армией за тысячу верст от Петербурга, руководствовалась в первую очередь соблюдением интересов венского кабинета.

Чтобы не показаться голословным, достаточно привести ее инструкцию на имя Апраксина, составленную канцлером Бестужевым-Рюминым и выражавшую основной замысел кампании 1757 г.: маневрировать так, чтобы «все равно, прямо ли на Пруссию или влево чрез всю Польшу в Силезию маршировать» . Цель похода состояла вроде бы в овладении Восточной Пруссией, но Апраксин не без основания опасался, что часть войск может быть послана в Силезию для подкрепления австрийской армии.

По инструкции выходило, что русской армии одновременно предписывалось и двигаться, и стоять на месте, и брать крепости, и не отдаляться от границы. Одно лишь указание было предельно определенным: обо всем докладывать и ждать указаний из Петербурга. При этом вся политическая и военная ответственность за любые действия ложились на Апраксина.

Все это заставило запаниковавшего главнокомандующего оттягивать начало боевых действий как можно дольше. Только к июню 1757 г. русская армия смогла сосредоточиться на Немане. Управление войсками осложнялось тем, что у Апраксина не было штаба, отсутствовал даже помощник. Для передачи приказаний по армии он собирал всех старших начальников на многочасовые военные советы, подменив коллегиальностью единоначалие.

Сигналом к открытию кампании стало взятие 25 июня корпусом генерал-аншефа В.В. Фермора крепости Мемель. 10 июля главные силы русских перешли границу Восточной Пруссии и медленно двинулись на Вержболово и Гумбинен. Марш затруднялся несовершенством управления, обилием артиллерии и… личным обозом главнокомандующего. Недаром писал современник: «…В походе все спокойствия, все удовольствия ему последовали. Палатки его величиною город составляли, обоз его более нежели 500 лошадей отягчал, и для его собственного употребления было с ним 50 заводных, богато убранных лошадей».

Для противодействия русским Фридрих направил 30-тысячный корпус Х. Левальда. Постепенно сближаясь, обе стороны подошли к 17 августа к деревне Грос-Егерсдорф. Русская армия заняла укрепленную позицию, и Апраксин стал выжидать противника. Не имея о нем достоверной информации, Степан Федорович решил с утра 19 августа сняться с позиции. На рассвете русская армия была атакована пруссаками. Силы последних насчитывали 22 тысячи человек, Апраксин располагал 57 тысячами, из которых в сражении участвовало не больше половины.

Левальд не сумел воспользоваться своими преимуществами, и виной тому был генерал-майор П.А. Румянцев. Когда пруссаки прорвали фронт, будущий фельдмаршал, зная недостаточную решительность своего главнокомандующего и потому не дожидаясь его приказа, во главе полков авангарда пробился через лес, вышел в тыл прусской пехоте и ударил в штыки (см. очерк о П.А. Румянцеве ). Это была первая победа, показавшая войскам, что суеверный страх перед «немцем», появившийся в годы правления Анны Иоанновны, напрасен: пруссак так же точно боится русского штыка, как швед или турок.

Степан Федорович доносил в Санкт-Петербург: «Всепресветлейшая державнейшая великая Государыня императрица и Самодержица Всероссийская, Государыня всемилостивейшая! Божьей споспешествовавшей милостью, управлением всемогущей его десницы и счастьем Вашего Императорского Величества вчера совершенная и славная над гордым неприятелем одержана победа… в сей между местечком Норкитеном, деревнями Гросс-Егерсдорфом и Амелсгофом жестокой акции, какова по признанию чужестранных волонтеров… еще в Европе не бывала…» .

Узнав о победе, Елизавета Петровна повелела внести в фамильный герб Апраксина две перекрещенные пушки. Очевидно, что фельдмаршала ждали большие почести, если бы он решился развить свой успех. Но он не стал преследовать разбитого противника. На военном совете было принято решение из-за отсутствия продовольствия и большого числа заболевших отступить за Неман и расположиться в Курляндии на зимние квартиры. Отступление приобрело беспорядочный и поспешный характер, бросили даже часть обоза и уничтожили много вооружения. В среде рядового состава, терпевшего большие лишения, глухо заговорили об измене главнокомандующего, и, зная его страсть к роскоши, не исключали подкупа со стороны Фридриха.

Поспешное отступление после блестящей победы вызвало подозрения и в придворных кругах. 28 сентября Апраксин получил указ императрицы сдать армию Фермору и спешно выехать в Нарву. Здесь он был обвинен в государственных преступлениях и арестован. У Елизаветы Петровны, которая только что оправилась от тяжелой болезни, возникло подозрение, что маневры Апраксина объяснялись не столько военно-стратегическими, сколько политическими причинами. А именно: стремлением канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, оказывавшего большое влияние на Апраксина, иметь не в далекой Пруссии, а под рукой военную силу на случай кончины императрицы.

Степана Федоровича вместе с Бестужевым-Рюминым привлекли к следствию. Часть допросов провел лично глава Тайной канцелярии граф А.И. Шувалов, с которым фельдмаршала связывала близкая дружба, как и с его братом генерал-фельдцейхмейстером П.И. Шуваловым. Этот фактор стал решающим в следствии. Обвинение в государственной измене слабело. Тянувшееся почти год следствие показало, что решение об отступлении Апраксин принял не единолично, а на военном совете с генералитетом. Фермор также свидетельствовал в пользу своего бывшего главнокомандующего, показав, что войска испытывали большой недостаток в людском и конском составе, голодали. Дело, хоть и неспешно, шло к оправданию фельдмаршала, но 6 августа 1758 г. неожиданно, прямо во время допроса сердце не выдержало.

Рассказывали, что сработал иезуитский план давнего недруга Апраксина – князя Никиты Трубецкого. Именно он, как генерал-прокурор, возглавлял следствие. Поскольку свидетели показывали в пользу опального фельдмаршала, Трубецкой получил от Елизаветы предписание: если и сам фельдмаршал сможет отвести предъявленное обвинение, ему следует объявить монаршее прощение. И вот когда допрос Апраксина подходил к концу, и генерал-прокурору не оставалось иного, как объявить волю императрицы, Никита Юрьевич намеренно зловещим тоном вопросил: «Что ж, господа, приступим к последнему?» Бедный узник решил, что его собираются пытать…

Похоронен он был как подследственный, без подобающих его чину почестей. «С ним поступили несправедливо, – считал А.А. Керсновский. – Апраксин сделал все, что мог бы сделать на его месте любой начальник средних дарований и способностей, поставленный действительно в невозможное положение и связанный по рукам и ногам Конференцией» .

К слову, второй подследственный, Бестужев-Рюмин, тоже не дождался оправдательного приговора. Будучи осужденным и едва не потеряв – в буквальном смысле – голову, он был лишен всех чинов и сослан в деревню.

Обвинение в тяжком преступлении тяготело над Апраксиным вплоть до начала 90-х годов XIX в., пока его не снял известный военный историк Д.Ф. Масловский. В капитальном исследовании «Русская армия в Семилетнюю войну» ему удалось неопровержимо доказать, что вины за Апраксиным нет и все его действия были вызваны обстановкой на театре военных действий. Вывод ученого в 1891 г. разделило высшее военное руководство: повелением императора Николая II имя генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина стал носить 63-й пехотный Углицкий полк.

Князь Михаил Богданович Барклай де Толли (1761–1818)

«В то время, когда происходила самая жаркая битва в Смоленске, который переходил на глазах наших несколько раз из рук в руки… я увидел Барклая… Какая злость и негодование были у каждого на него в эту минуту за наши постоянные отступления, за смоленский пожар, за разорение наших родных, за то, что он не русский!.. Крики детей, рыдания раздирали нашу душу, и у многих из нас пробилась невольно слеза, и вырвалось не одно проклятие тому, кого мы все считали главным виновником этого бедствия».

И сегодня, когда без малого двухсотлетний пепел времени покрыл раскаленные угли Отечественной войны 1812 г., нельзя без волнения читать эти воспоминания одного из ее участников И. Жиркевича. А каково было тому, кто, стиснув зубы, стоически сносил эти проклятия в свой адрес, зная, насколько они несправедливы? Неумение современников судить объективно и по справедливости – частый удел великих людей, но немногие убедились в верности этой истины столь сильно, как Михаил Богданович Барклай де Толли.

От службы под его командованием отказывались самые блестящие полководцы и преданные делу люди. В тяжелейшие дни отхода двух русских армий под Смоленск 29 июля 1812 г. П.И. Багратион писал А.А. Аракчееву: «Воля государя моего: я никак вместе с министром (Барклай де Толли, командуя 1-й Западной армией, одновременно занимал пост военного министра. – Ю.Р .) не могу. Ради Бога пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать – в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу, и вся главная квартира немцами наполнена, так что русскому жить невозможно…» А после взятия французами Смоленска в новом письме предупреждал, что «министр нерешителен, трус, бестолков, медлителен» и «самым мастерским образом ведет в столицу за собой гостя», т.е. Наполеона.

Немец, нерешительный, трусливый, изменник… Как много в этих словах о Барклае запальчивости, слепого гнева и элементарной неправды. Начнем с происхождения. Никаким «немцем» он не был: родовые корни связывали его с Шотландией. А родился Михаил в российской провинции – Лифляндской губернии в семье отставного поручика. Княжеский титул получил, уже будучи в зените славы . К вершинам ратной славы пробивался сам, не имея ни состояния, ни влиятельных родственников или покровителей.

Чины поначалу получал медленно. Поступив на действительную военную службу в 15 лет и в 17 получив первый офицерский чин, следующего – капитанского – он удостоился только через десять лет. Но стоило молодому человеку оказаться в настоящем деле, где главное слово за пулей и штыком, рост по службе пошел куда быстрее: следующего десятилетия хватило, чтобы стать генералом. Не было войны из тех, которые тогда вела Россия – с Турцией (1787–1791), Швецией (1788–1790) и польскими конфедератами (1794), не известной Михаилу Богдановичу по личному участию.

Крестился огнем он в русско-турецкой войне. Под командованием самого Суворова, проявил завидное мужество при штурме в декабре 1788 г. Очакова, был награжден. А полный успех в бою при штурме Вильно и под Гродно (июль 1794 г.) – с подчиненными он истребил превосходивший силами отряд поляков – командование оценило новым чином подполковника и орденом Св. Георгия 4-й степени. И такого человека потом брались называть трусом?

Генерал-майору Барклай де Толли (он получил этот чин в 1799 г. за отличное состояние вверенного ему 4-го егерского полка) предстояло доказать командирскую зрелость в войнах с Францией (1805, 1806–1807). Как это ему удалось, свидетельствует орден Св. Георгия 3-й степени за кампанию 1806 г. 14 декабря Барклай, мастерски командуя под Пултуском передовым отрядом, не только отразил атаку маршала Ланна, но и, перейдя в наступление, опрокинул французскую дивизию.

В январе следующего года ему довелось прикрывать отход русской армии, которой командовал генерал Л.Л. Беннигсен, к Ландсбергу и Прейсиш-Эйлау (территория современной Калининградской области России, а тогда Восточной Пруссии). Михаила Богдановича не смутило четырехкратное превосходство французов. В ходе сражения при Прейсиш-Эйлау 26–27 января 1807 г. он отличился вновь. Был ранен. В Мемеле, куда генерала отправили на излечение, его посетил Александр I. Барклай поделился с августейшим визитером мыслями о том, как следовало бы действовать в случае войны с Наполеоном на земле России – отступать, увлекая врага в наши бескрайние просторы, истощить его там и заставить, подобно Карлу XII, где-нибудь на берегах Волги «найти вторую Полтаву». Ровно через три года они встретятся в Санкт-Петербурге: император и его новый военный министр.

А пока новоиспеченный генерал-лейтенант Барклай де Толли вступил в командование 6-й пехотной дивизией. Начавшаяся в следующем, 1808 г. война со Швецией позвала его с вверенной дивизией на театр военных действий. Здесь из свершенного Михаилом Богдановичем достоин упоминания 100-верстный переход русских войск по льду Ботнического залива Балтийского моря на территорию Швеции (до этого война шла в пределах Финляндии). Колонна в 3 тысячи человек сосредоточилась у местечка Васы и в ночь на 7 марта выступила через Кваркенский пролив к городку Умео. «Переход был наизатруднительнейшим, – писал позднее полководец. – Солдаты шли по глубокому снегу, часто выше колен… Понесенные в сем походе трудности единственно русскому преодолеть только можно» . 12 марта отряд атаковал Умео и захватил его. Вскоре сюда пришло известие о заключении перемирия.

Генерал от инфантерии Барклай де Толли был в мае 1809 г. назначен финляндским генерал-губернатором и главнокомандующим расположенными здесь войсками. А спустя чуть более полугода последовало новое назначение – военным министром (вместо Аракчеева).

Михаил Богданович смотрел, образно говоря, далеко за горизонт. Он предвидел новую войну с Наполеоном и готовился к ней. Уже в первые месяцы пребывания на новом посту он представил царю несколько докладных записок, в которых обосновывал меры по укреплению обороноспособности страны.

В результате таких усилий численность вооруженных сил Российской империи выросла до 1,3 млн человек – цифры ранее небывалой. Была усовершенствована система набора и обучения рекрутов, на западных границах усиливались старые крепости и создавались новые.

С деятельностью Барклая на посту военного министра связана еще одна, в высшей степени полезная мера. По его докладу царю с 1810 г. в России стала действовать (кстати, впервые в мире) система военного атташата. Специальные военные агенты прикомандировывались к заграничным посольствам и под прикрытием дипломатического иммунитета вели негласную разведывательную деятельность.

Главное внимание, разумеется, было уделено Франции. Сюда направили одного из талантливейших русских разведчиков полковника (в будущем – генерала от кавалерии, военного министра и председателя Государственного совета) А.И. Чернышева. В течение полутора лет доставлял он в Санкт-Петербург важнейшую информацию о военных приготовлениях Наполеона. Русской разведке удалось сделать своим осведомителем даже бывшего министра иностранных дел Франции Ш.М. Талейрана, так что планы Бонапарта относительно нашего Отечества не были для русского правительства тайной.

Но как конкретно действовать в случае нападения французов? Предложения были разными. Генерал Беннигсен, относившийся к разряду «горячих голов», предлагал, например, напасть первыми, атаковав французские части на территории Герцогства Варшавского и Восточной Пруссии. На подобный опрометчивый шаг русского командования, кстати, весьма надеялся Наполеон, готовивший таким образом ловушку. И в том, что его надежды не сбылись, велика роль Барклая де Толли. Именно он, став военным министром, усиленно развивал перед царем идеи, которые собеседники впервые обсудили в лазарете Мемеля: вести вначале оборонительную войну, изматывая противника, избегая генерального сражения, при этом прикрывая все три стратегических направления – на Санкт-Петербург, Москву и Киев.

Царь принял эту стратегию. Соответственно ей в западных приграничных районах были размещены западные армии: 1-я (главнокомандующий – Барклай де Толли) – между Вильно и верхним течением реки Неман, 2-я (П.И. Багратион) – южнее, с интервалом в 100 км, 3-я (А.П. Тормасов) – еще южнее, на Волыни, в районе Луцка.

12 июня 1812 г. 600-тысячная «великая армия» Наполеона начала переправу через Неман. Барклай, верный намеченной заранее стратегии, отвел свои войска из Вильно на север, к местечку Свенцяны, а затем к Дрисскому лагерю. Наполеон направил для преследования свои лучшие части – кавалерию Мюрата и пехоту Удино и Нея. Безусловно, 1-я Западная армия представлялась французскому императору, стремившемуся сразу же к решительному сражению, наиболее лакомым куском: разгромив ее (120 тысяч солдат при 550 пушках), он больше чем наполовину сокращал численность всех русских войск. Но Барклай, используя несогласованность французских генералов, методично и организованно отводил войска. Задержка в Дрисском лагере, устроенном столь неудачно, что он становился настоящей ловушкой, грозила поражением, и главнокомандующий 1-й Западной армией двинулся в Полоцк, а затем к югу в Витебск, стремясь к соединению со 2-й армией Багратиона. Он хорошо помнил слова Александра I во время их последней встречи: «Поручаю вам мою армию. Не забывайте, что у меня нет другой, и пусть эта мысль никогда вас не покидает».

К 13 июля Мюрат догнал преследуемых у деревни Островно. Двухдневный бой не дал французам преимущества. Наполеоновский маршал ожидал подкреплений, чтобы наверняка покончить с упрямцами. Но не тут-то было! Бивуачные костры в русском лагере, поддерживаемые специально оставленными солдатами, продолжали гореть всю ночь, притупляя внимание французов, но вокруг огня уже никого не было: под покровом темноты Барклай увел армию к Смоленску. 20 июля войска вошли в древний российский город пусть и утомленные (за спиной с 12 июня осталось более 500 километров), но вдохновляемые надеждой наконец-то по-настоящему ударить по врагу.

Не следует преуменьшать полководческий гений Наполеона. Он с первых дней войны воспользовался 100-километровым разрывом между 1-й и 2-й армиями и, вводя в него войска, словно клином пытался рассечь отходящих, чтобы разгромить их по частям. Но ему достались достойные противники. Багратион, как и Барклай, получив приказ императора идти на соединение, не лез, что называется, напролом, а изобретательно маневрировал. Вступая в бой, не ввязывался в него намертво и стремился оторваться от французов. 22 июля две русские армии, наконец, соединились в районе Смоленска. Главная задача – сохранить войска, не распылить их в приграничных сражениях – была решена.