Что означает флаг черный желтый белый. Имперский флаг. Расположение цветов

В 2014 году депутат Госдумы,

член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярёв подготовил законопроект о внесении изменений в федеральный конституционный закон «О государственном флаге РФ», сообщали »Известия». Поправка предусматривала изменение существующего официального флага России с бело-сине-красного триколора на чёрно-жёлто-белый штандарт.

По мнению законодателя,

воссоединение с Крымом, создание Таможенного союза и рост патриотических настроений должны происходить под флагом победоносной эпохи в российской истории. В пояснительной записке к законопроекту парламентарий отмечает, что в период повсеместного использования чёрно-жёлто-белого имперского флага территория России значительно увеличилась.Именно тогда в состав России впервые вошли полуостров Крым и территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия.

– Под имперским флагом

мы одерживали блистательные победы, он способен и сегодня объединить всех граждан России. Современный триколор, который вернул в суматохе Борис Ельцин, с народом не обсуждался, никаких исследований не проводилось, – сказал Дегтярёв. – Мы говорим: России 1152 года, а не 23 года, символы государства должны олицетворять её великую историю и великое будущее, духовное здоровье определяет материальное благополучие, а не наоборот.При этом, согласно финансово-экономическим обоснованиям, на замену флагов на государственных учреждениях и на машинах диппредставительств и официальных лиц страны предполагается потратить 15,5 млн рублей.Сами два триколора действительно является вопросом давних споров разных политических сил.

Первые упоминания о флаге

относятся ко временам правления императрицы Анны Иоанновны. В 1731 году в драгунских и пехотных полках шарфы приказано было делать «по российскому гербу» из чёрного шёлка с золотыми нитями.

А кто то заглядывает

еще раньше и утверждает, что первые два русских государственных цвета явились в нашем Отечестве в 1472 году после женитьбы Ивана Третьего на царевне Софье Палеолог, вместе с принятием герба от павшей под ударами турков Византийской империи. Византийский императорский стяг - золотое полотно с черным орлом, увенчанным двумя коронами, - становится государственной хоругвью России.

Еще до начала Смуты

государственная хоругвь получает завершающую деталь - грудь орла закрывается большим гербовым щитом с изображением Святого Георгия Победоносца. Белый всадник на белом коне дал впоследствии законное основание третьему цвету флага - белому. Черно-желто-белый флаг соединил в себе цвета национальных геральдических эмблем и в царствование Императора Николая Первого утвердился как общегосударственный символ. Впервые в России черно-желто-белый флаг начал вывешиваться в торжественные дни после 1815 года, вслед за окончанием Отечественной войны с наполеоновской Францией.

В 1815 году

в ознаменование победы над Наполеоном (а впоследствии во все праздничные дни) на зданиях стали вывешивать торжественные трёхцветные знамена; кроме того, подобную расцветку приобрела и армейская символика (орденские ленты, знамёна, а также кокарды, распространившиеся и среди гражданских чиновников).

В 1819 году

появился жолнерский значок с номером батальона в полку, выполненный в виде трёх горизонтальный полос - чёрной, жёлтой, белой.Официальным государственным флагом «имперское знамя» пробыло с 1858 года по 1883 год.

Действительно,

в этот период был окончательно покорен Кавказ, а также успешно проведена Балканская кампания. Никаких крупных поражений Российская империя не потерпела. Флаг, что важно для сегодняшних его сторонников, никогда не использовался коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны, в отличие от бело-сине-красного стяга.Но есть одно но…Именно в период официальности черно-желто-белого триколора был впервые в русской истории убит русский царь – император Александр II.

«А у вас флаг неправильный»

Почему Александр II решил провести «цветовую перезагрузку» - вопрос до сих пор открытый. Существует версия, что царь после неудачной Крымской войны и бесславной кончине отца Николая I решил перетряхнуть империю и начал со смены флага. Но, на мой взгляд, все гораздо банальнее…

Просто, как часто

было в русской истории, однажды появился «ученый немец»… В 1857 году у гербового отделения департамента герольдии империи появился новый начальник – Бернгард Карл (он же – Борис Васильевич) Кёне, известный нумизмат и коллекционер. Борис Васильевич, сын берлинского архивариуса, к тому моменту имел динамичную карьеру на чужбине: будучи протеже обосновавшегося в России герцога Лейхтенбергского, Кёне попал в число основателей Русского археологического общества и получил должность хранителя нумизматического отделения Эрмитажа.

Вступление в должность Кёне

отметил тем, что популярно объяснил ответственным государственным лицам, что флаг у Российской империи неправильный. Все дело в комбинации цветов: согласно немецкой геральдической школе цвета флага должны соответствовать доминирующим цветам герба. А где, скажите на милость, у вас в гербе синий цвет?

И действительно – где?

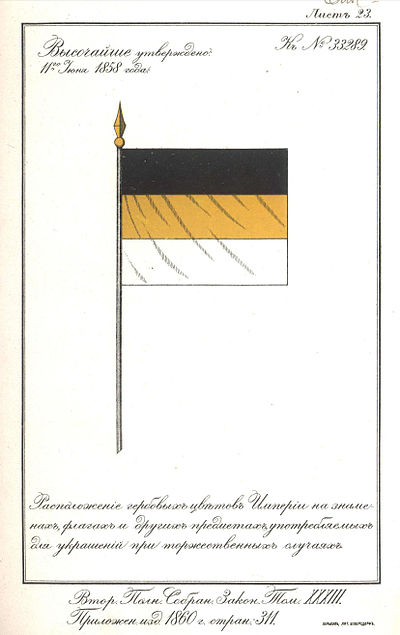

Орел – черный, в золоте, святой Георгий – белый…Долго уговаривать государя не пришлось, и летом 1858 года Александр II подписывает судьбоносный указ: «Описание высочайше утвержденного рисунка расположения гербовых цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах, употребляемых для украшений при торжественных случаях. Расположение сих цветов горизонтальное, верхняя полоса чёрная, средняя жёлтая (или золотая), а нижняя белая (или серебряная). Первые полосы соответствуют чёрному государственному орлу в желтом поле, и кокарда из сих двух цветов была основана императором Павлом I, между тем как знамена и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во времена царствования императрицы Анны Иоанновны. Нижняя полоса белая или серебряная соответствует кокарде Петра Великого и императрицы Екатерины II; император же Александр I, после взятия Парижа в 1814 году, соединил правильную гербовую кокарду с древней Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику (Св. Георгию) в московском гербе».

Причем здесь Австрия?

Сенат указ утвердил, но в политических кулуарах витало некоторое недоумение: «Вам ничего это флаг не напоминает? Вроде, у австрийцев такой же…» И в самом деле, сходство со штандартом Австрийской империи наблюдалось. К счастью, австрийские геральдисты разложили свой герб только на два цвета – черный и желтый. Если бы был еще белый, то мог случиться конфуз.

Кроме того,

точно такой же флаг был и Королевства Саксония (черно-желтый). А желто-белый государственный штандарт Королевства Ганновер, напротив, совпадал с новым российским триколором в нижней части. Флаг Саксонии Все эти совпадения рождали в российском обществе ненужные конспирологические теории.

Дело в том,

что Саксония и Ганновер была вотчиной двух ветвей рода Вельфов-Веттинов (из которых происходит, кстати, нынешняя Виндзорская династия, правящая в Британии), и в народе стали рождаться легенды, что Романовы тайно стали вассалами этих кланов – присягнули немцам после неудачной Крымской войны.

Но государственные мужи

все-таки решили объясниться – чем, собственно, предыдущий триколор не угодил. Так, министр императорского двора по фамилии Адлерберг сетовал, что пришло время очищаться от «иностранщины», намекая на то, что прежний триколор имел голландские корни. Да и сам государь не раз советовал черпать вдохновение в допетровских временах, а то и в самой Византии – а у Второго-то Рима флаг тоже желто-черный был. В это время вышло много «ученых» статей, которые разъясняли «естественный отбор» желто-черно-белого флага: говорили о византизме Иоанна III, который подарил России двухглавого орла, о царе Алексее Михайловиче, который якобы под угрозой казни наказывал использовать желто-черные цвета в государственной печати..

Утешительный флаг

После гибели Александра II

«штандартная проблема» перешла по наследству императору Александру III. Все это усугублялось тем, что Германская империя, поглотившая Ганновер и Саксонию, и Австрия вместе с Италией заключили в 1882 году Тройственный союз, не самый дружественный Российской империи. Нужно был что-то делать с государственным знаменем.В 1883 году царь отправляет в отставку Кёне, который к тому времени уже успел создать Большой герб Российской империи, герб Романовых и сформулировал новые законы в отечественной геральдике.В апреле того же года император возвращает в качестве официального прежний триколор. В «австрийском» же флаге Александр III меняет чередование цветов на бело-желто-черное и придает ему статус флага династии Романовых. Для того,

чтобы решить вопрос с официальным флагом империи, в преддверии коронации Николая II в апреле 1896 года созвали специальное совещание. На нём было решено, что «флаг бело-сине-красный имеет полное право называться российским или национальным, и цвета его: белый, синий и красный именоваться государственными; флаг же чёрно-оранжево-белый не имеет к тому ни геральдических, ни исторических оснований». В качестве аргументов, в частности, были приведены следующие: «Если для определения народных цветов России обратиться к народному вкусу и народным обычаям, к особенностям природы России, то и этим путём для отечества нашего определятся те же национальные цвета: белый, синий, красный.

Великороссийский крестьянин

в праздник ходит в красной или синей рубашке, малорос и белорус - в белой; бабы русские рядются в сарафаны тоже красные и синие. Вообще, в понятиях русского человека - что красно, то хорошо и красиво…Если к этому присоединить белый цвет снежного покрова, в который вся Россия облекается в течение более полугода, то, на основании и этих признаков, для эмблематического выражения России, для русского народного или государственного флага, наиболее свойственным оказываются цвета, установленные Великим Петром».

Решение императора

общество встречает с радостью. Но то, что «кёневский триколор», пусть в измененном виде, но все же сохранился, дает новую пищу доморощенным конспирологам – «Все же продали Романовы Русь-матушку Вельфам-Веттинам…»В современной российской символике чёрно-жёлто-белый флаг можно встретить только в Курской области – он является элементом губернского флага.

(де-юре)

Флаг Российской Империи (1858-1883)

Флаг русских националистов и монархистов, флаг некоторых современных прорусских организаций (1990-н.в.)

Чёрно-жёлто-белый флаг России - государственный флаг Российской Империи (с 11 июня по 28 апреля ) . Использование флага распространялось на правительственные учреждения и административно-казённые здания, а частные лица могли использовать только бело-сине-красный флаг . 5 апреля он был упразднён де-юре , и его место занял современный бело-сине-красный флаг.

В начале XX века чёрно-жёлто-белый флаг использовался (наряду с бело-сине-красным) Российскими право-консервативными силами, приверженцами Российской Империи и императора, противостоящими революционерам. Сегодня чёрно-жёлто-белый флаг используется русскими националистическими, монархическими и патриотическими организациями, футбольными фанатами. В просторечии он известен как «имперский флаг».

История флага

Государственное знамя Российской империи 1742 года

Впервые об использовании чёрного, жёлтого и белого цветов на русских знамёнах упоминается ещё в начале XVIII века - во время правления Анны Иоанновны . В Высочайше утверждённом мнении Сената от 17 августа 1731 года в драгунских и пехотных полках шарфы приказано было делать «по российскому гербу» из чёрного шёлка с золотом, «шляпы всем иметь с голуном золотым и с кисточками золотыми с чёрным полем и с белым бантом волосяным» . В том же мнении Сената белый цвет кокарды стал фигурировать как цвет «российского полевого знака». В 1742 году в связи с предстоящей коронацией императрицы Елизаветы Петровны было изготовлено государственное знамя Российской империи, которое стало одной из инсигний и использовалось на торжественных церемониях, коронациях, погребениях императоров . Оно состояло из жёлтого полотнища с изображением на обеих его сторонах чёрного двуглавого орла в окружении овальных щитков с 31 гербом, символизирующих упомянутые в императорской титулатуре царства, княжества и земли.

Впервые флаг был утверждён указом императора Александра II от 11 июня 1858 года , проект флага был создан Бернгардом Кёне . Но только в своем именном указании 1865 г. царь подтвердил их как «государственные цвета России» подписав закон, занесённый в Полное собрание законов Российской Империи под № 33289. Де-факто, по мнению современников и последующих исследователей, «в 1858 году произошло изменение русского флага» и утверждение «рисунка гербовых цветов». Позднее эти цвета использовались и при создании территориальных гербов (в том числе и герба Бессарабской губернии , утвержденного в 1878 году).

Флаг использовался в качестве официального в течение почти 25 лет. Но накануне коронации Александра III 28 апреля 1883 года было издано Высочайшее повеление, объявленное Министром Внутренних Дел «О флагах для украшения зданий в торжественных случаях» . Оно разрешало использовать для украшения зданий только бело-сине-красный флаг и запрещало использование иностранных флагов для украшения зданий в торжественных случаях:

В торжественных случаях, когда признаётся возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий из трёх полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цветов; употребление же иностранных флагов допускать лишь по отношению к зданиям, занимаемым посольствами и консульствами иностранных держав, а также для тех случаев, когда для чествования приезжающих в Империю Членов царствующих династий и вообще почётных представителей иноземных Государств признано будет необходимым украсить дома флагами их национальности.

Начался постепенный процесс вытеснения чёрно-жёлто-белого флага. По поводу данного повеления от 28 апреля 1883 года Совещание под председательством генерал-адъютанта Константина Посьета записало:

«Что касается закона 1883 года об украшении зданий исключительно бело-сине-красным флагом, то из письменного Всеподданнейшего доклада, находящегося в деле, Совещанием усмотрено, что Министр Внутренних дел Статс-Секретарь граф Толстой представлял к Высочайшему утверждению два флага: чёрно-оранжево-белый и бело-сине-красный, первый - как национальный и второй - как торговый и что Государь Император избрал из них последний флаг, назвав его исключительно русским и тем, казалось бы, окончательно разрешил вопрос о единстве нашего государственного народного флага.»

Чёрно-жёлто-белые флаги продолжали использоваться в торжественные дни как при коронации Александра III , так и впоследствии . В 1885 году чёрно-жёлто-белые флаги поднимались как национальные при встрече Александра III и австрийского императора Франца Иосифа в Кремзире 13-14 августа. В 1887 году вышел Приказ по Военному ведомству № 34 «Описание национального флага…», устанавливающий чёрно-оранжево-белые флаги . В итоге у России появились сразу два флага: чёрно-жёлто-белый и бело-сине-красный, что привело к спорам между сторонниками различной российской символики.

Положения Повеления 1883 года были внесены в статью 129 Устава о предупреждении и пресечении преступлений 1890 года, что позволило харьковской полиции впервые в день Коронования Их Императорских Величеств 15 мая 1892 года потребовать снятия со зданий чёрно-жёлто-белых флагов. Продолжающаяся дискуссия о цветах национального флага потребовала в преддверии коронации Николая II созыва Особого Высочайше утверждённого Совещания под председательством Генерал-Адъютанта К. Н. Посьета для обсуждения вопроса о Российском национальном флаге. Решение Совещания было подготовлено изданием анонимной брошюры «Происхождение флагов и их значение» и рассылкой её членам Совещания с пометой «Печатано по распоряжению Председателя Особого Высочайше утверждённого Совещания» , доклад Председателя повторял положения этой брошюры.

Черносотенная манифестация в Одессе, 1905 год. Портреты императора, национальные бело-сине-красные и императорские чёрно-жёлто-белые флаги

Цвета флага

Описание флага и его первая официальная трактовка

Флаг состоит из трёх горизонтальных полос: чёрной, жёлтой (золотой) и белой. Отношение сторон флага составляет 1:2. Первая официальная трактовка цветов флага датируется именно Указом императора Александра II от 11 июня 1858 года :

Изображение флага в гербовых цветах Российской империи в приложении к указу Александра II от 11 июня 1858 года

«Описание Высочайше утверждённого рисунка расположения гербовых цветов Империи на знамёнах, флагах и других предметах, употребляемых для украшений при торжественных случаях. Расположение сих цветов горизонтальное, верхняя полоса чёрная, средняя жёлтая (или золотая), а нижняя белая (или серебряная). Первые полосы соответствуют чёрному государственному орлу в жёлтом поле, и кокарда из сих двух цветов была основана императором Павлом I , между тем как знамёна и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во времена царствования императрицы Анны Иоанновны . Нижняя полоса белая или серебряная соответствует кокарде Петра Великого и императрицы Екатерины II ; император же Александр I , после взятия Парижа в 1814 году , соединил правильную гербовую кокарду с древней Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику (Св. Георгию) в московском гербе».

Чёрно-жёлто-белые цвета нёс флаг крупнейшей русской белоэмигрантской антисоветской организации 30-начала-40-х годов XX века - Российской фашистской партии . Согласно уставу партии партийный флаг РФП вывешивался вместе с национальным бело-сине-красным флагом. В чёрно-жёлто-белых цветах была выдержана и остальная символика РФП: партийный знак, знамя партии, нарукавная нашивка и проч.

Трактовка цветов с точки зрения герба России

Позднее уже при Александре II наиболее известным толкованием стало немного другое [неавторитетный источник? ] :

- Чёрный цвет был взят с Герба России , на котором был изображён чёрный двуглавый орёл . Чёрный цвет символизировал величие России (особенно на Востоке), державность, государственную стабильность, незыблемость исторических границ и непобедимость - иначе говоря, основу, которая определяла смысл существования Российского государства.

- Жёлтый (или золотой) цвет по одной версии был также взят с Герба России (таковым было поле, в котором изображался двуглавый орёл), по другой версии - золотым был двуглавый орёл на штандарте Византии . Так или иначе, но золотой цвет и двуглавого орла изображали на знамёнах ещё при князе Иване III Васильевиче . Жёлтый цвет символизировал духовность, устремление к нравственному совершенствованию и твёрдость духа, а также преемственность и сохранение православной веры .

- Белый (или серебряный) цвет был известен как цвет Георгия Победоносца , поражающего копьём дракона. Белый цвет символизировал вечность и чистоту у всех народов мира на всех флагах. На данном флаге он символизировал готовность русских сражаться за своё Отечество, свою семью и свою веру, а при случае и отдать жизнь во имя России.

Отношение к флагу

Сторонники

Большая часть сторонников использования этого флага в наши дни - это современные русские монархисты и почти все русские националисты (от умеренных до радикальных ). Поскольку флаг использовался в качестве официального с 1858 по 1883 годы (но не был отменён вообще до 1896 года), среди сторонников использования флага популярно следующее высказывание: «В те годы, когда официальным флагом России было чёрно-жёлто-белое знамя, Россия ни разу не проигрывала в войнах». Утверждение можно считать вполне соответствующим истине , так как за время использования флага (если учесть промежуток до 1896 года) Россия одержала победу в Кавказской войне , войне за освобождение балканских славян и даже в небольшой войне против Англии в Афганистане .

Ещё одним аргументом в защиту чёрно-жёлто-белого флага является следующий факт: в годы Второй мировой войны в символике русских военных и полувоенных организаций, воевавших на стороне гитлеровской Германии и её союзников , ни разу не встречался чёрно-жёлто-белый флаг, а чаще использовалось бело-сине-красное знамя. При этом чёрно-жёлто-белые цвета осеняли собственно самих Российских фашистов, ведших борьбу против СССР (в том числе вооруженную) на протяжении всех 30-х годов (см.выше). Впрочем, в войсках вермахта национальные соединения всегда использовали государственные флаги оккупированных стран (например, Бельгия , Нидерланды , Франция , Сербия , Норвегия , Эстония , Латвия и так далее). Однако ни одно русское формирование Второй мировой войны не сражалось под советским государственным красным флагом. Справедливым будет утверждение, что, в отличие от ситуации с национальными соединениями всех других европейских стран, русская национальная символика (и бело-сине-красная, и чёрно-жёлто-белая, и Андреевский флаг) как до, так и во время Второй мировой всегда поднималась на стороне, противостоящей СССР и противопоставлялась советской символике. Из известных защитников чёрно-жёлто-белого флага выделяются такие националистические деятели, как Александр Баркашов , Александр Белов-Поткин , Дмитрий Дёмушкин и Владимир Жириновский , причём последний предлагает внести в Государственную Думу законопроект об утверждении чёрно-жёлто-белого флага России в качестве официального .

Флагу посвящены песни российских ультраправых групп, такие как «Имперский флаг» (группа «Коловрат »), «Имперский флаг» (группа «Гр. Ом.»), «Коловрат на рукаве» (группа «Лабарум»), «Имперский флаг» (группа «Моя дерзкая правда»).

Противники

Среди флага встречалось и встречается до сих пор немало его противников. Так, среди коммунистов и некоторых националистов популярно мнение, что этот флаг не является русским и даже славянским - факты о том, что цвета флага были взяты с кокард императоров и императриц России, они считают выдуманными. По их мнению, флаг де-факто был создан только на основе флагов германских государств - Австрийской империи и Королевства Пруссии , а это является по крайней мере странным для страны, покровительствовавшей славянам всей Европы (славянскими цветами считаются традиционно синий, белый и красный) [нет в источнике ] [неавторитетный источник? ] . Впрочем, в условиях союза трёх императоров (германо-австро-русского союза середины XIX века) сходство цветов трёх держав смотрелось вполне уместно.

Число противников этого флага выросло после начала Первой мировой войны , поскольку его было довольно легко перепутать с флагом враждующей Австро-Венгрии, против которой и воевала Россия. В современной России правоохранительные органы на массовых мероприятиях иногда изымают подобные флаги у посетителей, несмотря на то, что он не включен в официальный список экстремистской символики.

|

2 57664

Ходит множество споров о правильности расположения цветов на флаге Российской Империи. Имперский флаг, как сегодня мы привыкли видеть, состоит из верхней черной полосы, средней желтой и нижней белой. В таком виде он был принят в 1858 году. Как правильно: черный- желтый-белый или белый-желтый-черный?

С удовольствием публикую исследование исследование, посвященное истории Имперского флага России, ставшее сегодня одним из символов сопротивления либеральному режиму и национально-освободительной борьбы. Опубликованы материалы были на сайте « Москва - Третий Рим » (к сожалению, автора этого интересного материала установить не удалось).Из статьи мы понимаем, что даже этот символ был перевернут стараниями иудо-простестантов, стремившихся максимально исковеркать смыслы. Сегодня в национал-патриотическом движении будет уже сложно объяснить, что многие годы использовался символ «с нарушенной логикой». Между тем, мы знаем, как обернуть ситуацию против тех, кто пытался подорвать Имперские символы и национальные смыслы.

Перевернутый флаг зачастую символизирует, что государство находится в критической ситуации. Филиппины являются единственным в мире государством, где флаг официально используется в двух версиях - обычной и перевернутой. Обратное положение цветных полос применяется когда Филиппины находятся в состоянии войны, или в стране вводится военное положение.

Сегодня Россия находится фактически оккупирована. Так пусть перевернутый флаг будет подчеркивать наше положение. А к логичному положению цветов Имперского триколора мы вернемся тогда, когда добьемся победы. Ведь, как говорил Конфуций , «З наки и символы правят миром, а не слова и правила » .

А теперь, сам материал статьи:

И СНОВА ОБ ИМПЕРСКОМ ФЛАГЕ... БИТВА ЗА ТРИКОЛОР

На эту тему существует море публикаций в основном познавательного характера, где нет обоснованного объяснения, как должны правильно располагаться цвета. Есть только ссылка на высочайше утвержденный указ №33289 от 11 июня 1858 года « О расположении гербовых цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах, употребляемых для украшений при торжественных случаях ». Но не указываются обстоятельства, при которых был принят указ, текущее государственное положение и кто был автором данного документа.

Так вот до 1858 года флаг был иной. Порядок цветов в нем был таков: начиная с верхней полосы - белой, далее желтой и черной внизу. В таком виде он существовал до момента его официального принятия. Наряду с ним существовал бело-сине-красный… Но бело-желто-черный до Александра II , а после черно-желто-белый флаг обществом воспринимался как имперский, правительственный, в отличие от бело-сине-красного флага торгового флота России. С имперским флагом в сознании народа связывались представления о величии и могуществе государства. Это и понятно, что может быть величественного в торговом флаге, в самих его цветах, которые были искусственно привязаны к Русской культуре Петром I (который просто-напросто скопировал цвета флага Голландии).

Сосуществование двух флагов до 70-х гг. XIX в. было не столь заметным, однако постепенно начинает возникать вопрос о «двойственности» важнейшего государственного Российского символа. По-разному эта двойственность воспринимается и Русской общественностью. Ярые защитники Русского самодержавия считали, что ни о каком флаге, кроме имперского, узаконенного императором, речь идти не может: народ и власть должны быть едины. Оппозиция царскому режиму встала под торговые бело-сине-красные флаги, которые стали символом антиправительственных политических движений тех лет. Именно «торговый флаг» отстаивали т.н. «либеральные» круги, которые на весь мир кричали, что борются с деспотизмом и реакционностью царской власти, а, по сути, боролись с величием и благосостоянием своей собственной страны.

Во время этой бурной полемики от рук революционеров погиб Александр II. Его сын и преемник, Александр III 28 апреля 1883 г. придал бело-сине-красному флагу статус государственного, но при этом не отменив и имперский. В России стало два официальных государственных флага, что еще более усложнило положение. А уже с 29 апреля 1896 г. император Николай II повелел считать Национальным и Государственным флагом бело-сине-красный указав также что «другие флаги допускаемы быть не должны ».

Черно-желто-белый остался только у императорской фамилии. Императора «уговорили», поскольку якобы всем славянским народам присвоили таковые цвета - и это подчеркивает их «единство». И объясняя это еще тем, что черно-желто-белый флаг «не имеет геральдических исторических основ в России», чтобы считаться полотнищем, несущим русские национальные цвета. Напрашивается вопрос, а какие такие исторические основы есть у торгового флага?

Черно-желто-белый остался только у императорской фамилии. Императора «уговорили», поскольку якобы всем славянским народам присвоили таковые цвета - и это подчеркивает их «единство». И объясняя это еще тем, что черно-желто-белый флаг «не имеет геральдических исторических основ в России», чтобы считаться полотнищем, несущим русские национальные цвета. Напрашивается вопрос, а какие такие исторические основы есть у торгового флага?

Но вернемся к бело-желто-черному знамени. То есть, тогда, перед принятием, - бело-желто-черный флаг просто перевернули.

Прослеживается у «переворота» и автор - Бернгард Карл Кёне

(о нем будет сказано в конце статьи, чтобы вполне представлять, что за человек влез «исправлять» российскую геральдику). Александр II по восшествии на престол решил, помимо всего прочего, привести в порядок государственную символику - и подвести ее под общеевропейские геральдические стандарты.

Заниматься этим должен был барон Бернгард-Карл Кёне, назначенный в 1857 году начальником гербового департамента. Кёне родился в семье тайного государственного архивариуса, берлинского еврея, еретика, принявшего реформатское вероисповедание. В Россию он попал по протекции. В геральдической историографии заслужил резкую отрицательную оценку, несмотря на бурную деятельность.

Но как бы то ни было – флаг был принят и в таковом виде он просуществовал до 1910 года, когда монархисты подняли вопрос о «правильности» флага, поскольку приближалось 300-летие Дома Романовых

.

Было образовано Особое совещание для выяснения вопроса «о государственных Русских национальных цветах». Оно проработало 5 лет, и большинство участников проголосовало за возвращение имперского бело-желто-черного флага с «правильным» расположением цветов в качестве основного, государственного.

Отчего-то и почему – непонятно, но пошли на компромисс - в результате появился симбиоз двух конкурирующих флагов: эклектичный бело-сине-красный флаг имел в верхнем углу желтый квадрат с черным двуглавым орлом. С таким немного повоевали в Первую Мировую войну. Далее история имперского флага заканчивается по всем известной причине.

Отчего-то и почему – непонятно, но пошли на компромисс - в результате появился симбиоз двух конкурирующих флагов: эклектичный бело-сине-красный флаг имел в верхнем углу желтый квадрат с черным двуглавым орлом. С таким немного повоевали в Первую Мировую войну. Далее история имперского флага заканчивается по всем известной причине.

В геральдике перевернутый флаг означает траур

, это прекрасно знал Кёне, возглавляя геральдическое ведомство Империи. Гибель русских императоров подтвердила это. В морской практике перевернутый флаг означает, что судно терпит бедствие. Понятно, что цвета и сейчас путают и вешают флаги кверху ногами сознательно и неосознанно, но что бы таковое происходило на государственном уровне и с многолетней борьбой - нужны особые усилия особых людей.

Существование бело-желто-черного флага подтверждают кинохроники, однако к ним относятся по-разному, ввиду черно-белой пленки. Приверженцы черно-желто-белого флага объясняют, что на съемках бело-сине-красный флаг, не смущаясь простым опытом сравнения цветов, при переводе цветных флагов в черно-белый режим при помощи любого известного графического редактора.

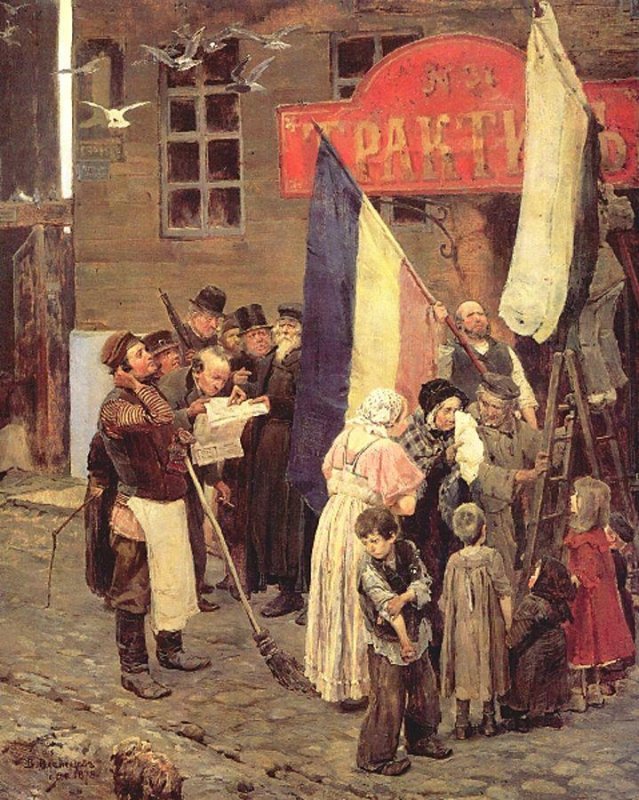

Также триколор в расположении белый-желтый-черный можно увидеть и на картинах художников.

(Васнецов В. М.

«Известие о взятии Карса» 1878 год)

(Васнецов В. М.

«Известие о взятии Карса» 1878 год)

На картине

Васнецова

, посвященной русско-турецкой войне, устанавливают бело-желто-черный флаг. Интересный факт: картина датируется 1878 годом, то есть написана спустя 20 лет после выхода утверждения №33289 «

о расположении гербовых цветов

» в котором их поменяли наоборот. Выходит, что в народе еще были в ходу не перевернутые бело-желто-черные флаги.

(В центре, либо (сине-желто-красный) флаг Объединённого княжества Валахии и Молдавии, союзника Российской Империи в Русско-турецкой войне (1877—1878), либо панславянский (сине-бело-красный) флаг – трудности определения по репродукции о цветности средней полосы. Славянские народы в 1848 году на Панславянском конгрессе в Праге приняли общий панславянский флаг, повторивший цвета российского (бело-сине-красного) флага).

А вот картина Розанова

«Ярмарка на Арбатской площади». На крышах зданий видно как развеваются бело-желто-черные флаги. А наряду с ними бело-сине-красные. Картина написана как раз во время сосуществования двух флагов.

А вот картина Розанова

«Ярмарка на Арбатской площади». На крышах зданий видно как развеваются бело-желто-черные флаги. А наряду с ними бело-сине-красные. Картина написана как раз во время сосуществования двух флагов.

(Розанов , «Ярмарка на Арбатской площади»)

Как только не объясняют расположение черной полосы вверху: это и непостижимость Бога (а как же Бог есть свет?), и величие Империи, и цвет Духовности (ссылаясь на монашеское одеяние). Также истолковывают как: черный – монашество, желтый - золото икон, белый - чистота души. Но все это из разряда народных толкований «кто как придумает».

При этом упускается самый главный момент, что цвета имперского флага должны быть тождественны словам, выражающим всю нашу славянскую суть: Православие, Самодержавие, Народность

. Или же если сказать по-другому: Церковь, Царь, Царство

. Какой цвет подходит к каждому из этих слов? Ответ очевиден.

В 1858 наряду с флагом были внесены изменения и в государственный герб. Кёне его создал таким, каким мы его привыкли видеть. Хотя при Николае I он был другим.

Герб Кёне, 1858 год

Герб Кёне, 1858 год

Для примера Герб, изображенный на монетах.

Вот монеты Николаевские, 1858 года

А вот монета 1859 года Александра II (правление Александра II, годы которого были прозваны «эпохой великих реформ», для российских евреев, как и для страны в целом, явилось резким контрастом к предыдущему периоду: реформы в экономике, относительные политические свободы, бурное развитие промышленности - все это, как и веком ранее в Пруссии, создало условия для еврейской ассимиляции, которой так и не произошло

). Здесь явственно видно, насколько точно «слизан» орел с герба Габсбургов. Особо яркая деталь - хвост орла. И это все в один год со сменой флага. Также появились на монетах магендовиды (шестиконечных звезды). Так как масоны большие символисты, им так и хотелось хоть каплю дегтя, но добавить в нашу геральдику.

А вот монета 1859 года Александра II (правление Александра II, годы которого были прозваны «эпохой великих реформ», для российских евреев, как и для страны в целом, явилось резким контрастом к предыдущему периоду: реформы в экономике, относительные политические свободы, бурное развитие промышленности - все это, как и веком ранее в Пруссии, создало условия для еврейской ассимиляции, которой так и не произошло

). Здесь явственно видно, насколько точно «слизан» орел с герба Габсбургов. Особо яркая деталь - хвост орла. И это все в один год со сменой флага. Также появились на монетах магендовиды (шестиконечных звезды). Так как масоны большие символисты, им так и хотелось хоть каплю дегтя, но добавить в нашу геральдику.

Еще несколько монет для сравнения:

Еще в 59-ом выпустили памятную монету и медаль «Монумент Императора Николая I на коне

».

Еще в 59-ом выпустили памятную монету и медаль «Монумент Императора Николая I на коне

».

Магендавиды теперь настолько мелкие, что их можно только под лупой рассмотреть

Обновили медные монеты, дизайн изменился кардинально, звезды там «советские» - пентакли.

Обновили медные монеты, дизайн изменился кардинально, звезды там «советские» - пентакли.

На изображении ниже представлено сходство герба который «сочинил» Кёне, с гербом Габсбургов.

Герб Габсбургов

Герб Габсбургов

Для сравнения:

Для сравнения:

1) Корона приобрела ленту (более похожая на змею), до этого в Российской геральдике эта лента никогда не использовалась;

2)

Крылья ранее на всех орлах имели много перьев, а теперь стали абсолютно копировать Габсбургов, даже по оформлению, между большими перьями и там и там, есть маленькие перышки. При этом в нашем орле оказалось по 6 перьев, против 7;

3)

Совокупность герба и цепочки, хотя такое расположение и использовалось ранее, но на всех предыдущих монетах, был четко виден орден Святого апостола

Андрея Первозванного

, теперь это просто цепочка, как собственно и Габсбургов;

4)

Хвост. Все понятно без комментариев.

ДЛЯ СПРАВКИ: АВТОР ПЕРЕВОРОТА ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ДЛЯ СПРАВКИ: АВТОР ПЕРЕВОРОТА ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Бернгард Карл

(в России "Борис Васильевич") Кёне

(4/16.7.1817, Берлин – 5.2.1886, Вюрцбург, Бавария) родился в семье тайного государственного архивариуса, берлинского еврея, принявшего реформатское вероисповедание (сам Кёне и его сын остались протестантами, несмотря на то, что связали свою жизнь с Россией, только его внук стал православным).

Рано увлёкся нумизматикой и свою первую работу в этой области («Монетное дело города Берлина») опубликовал в возрасте 20 лет, когда ещё был учеником берлинской гимназии. Являлся одним из активных деятелей, а затем и секретарём Берлинского нумизматического общества. В 1841–1846 гг. руководил изданием журнала по нумизматике, сфрагистике и геральдике.

С Россией Кёне заочно познакомился ещё в начале 1840-х годов. Известный нумизмат Яков Яковлевич Рейхель , служивший в Экспедиции заготовления государственных бумаг, владелец одной из крупнейших нумизматических коллекций, обратил внимание на молодого человека, вскоре ставшего его помощником в собирательстве и «представителем» в немецких нумизматических кругах. После окончания университетского курса Кёне впервые приехал в Петербург.

В Берлин он вернулся с твёрдым желанием поступить на русскую службу и выступил претендентом на свободную тогда кафедру археологии в Петербургской Академии наук (чего так и не произошло). В результате протекции Рейхеля 27 марта 1845 г. Кёне был определён помощником начальника Первого отделения Императорского Эрмитажа (Первое отделение включало собрания антиков и монет, им руководил крупный нумизмат Флориан Антонович Жиль

) с чином коллежского ассесора. К концу жизни Кёне дослужился до тайного советника (1876).

В Петербурге Кёне развил бурную деятельность. Упорное желание попасть в Академию наук, причём по археологическому «направлению», стимулировало не только активное изучение им археологии, но и его не менее активную организаторскую работу. Стремясь обрести нужный вес в научных кругах, Кёне выступил инициатором создания в России специального нумизматического общества, но поскольку археология неизбежно привлекала его, он соединил две эти науки под одним «административным» названием – так появилось Археологическо-Нумизматическое общество в Петербурге (позднее Русское Археологическое общество).

Кёне стремился пропагандировать себя и общество в европейском масштабе. На нём лежала вся переписка с иностранными учёными. А иностранные научные общества неизменно принимали его в свои члены, так что к концу жизни он являлся членом 30 зарубежных обществ и академий (в Петербургскую он так и не попал). Кстати, ориентированность на Запад привела к тому, что Кёне старался не допускать на заседаниях докладов на русском языке (только на французском и немецком), и лишь после того как в общество вступил этнограф и археолог Иван Петрович Сахаров

(1807–1863), русский язык был восстановлен в своих правах.

Вторая половина 1850-х годов – это «триумф» Кёне в Герольдии, когда он в 1856 г. создаёт Большой государственный герб империи, а в июне 1857 г. становится управляющим Гербовым отделением при департаменте (с оставлением в должности по Эрмитажу). Возглавив всю практическую работу в области российской геральдики, Кёне в течение последующих лет начал масштабную геральдическую реформу, стремясь унифицировать и придать системность корпусу российских родовых и территориальных гербов путём приведения их в соответствие с правилами европейской геральдики (например, поворот фигур в правую геральдическую сторону; замена некоторых, казавшихся Кёне не подходящими для геральдики, фигур на иные и т. д.) и введения новых принципов и элементов (помещение губернского герба в вольную часть городского, система эмблем внешней части территориальных и городских гербов, отражающих их статус и т. д.).

Кёне принадлежит также и авторство чёрно-жёлто(золотого)-белого государственного российского флага, решённого в цветах главной фигуры и поля щита российского государственного герба (чёрный орёл в золотом поле).

Карьера Кёне в Русском Археологическом обществе оборвалась с приходом нового августейшего руководителя Великого князя Константина Николаевича

. Он не утвердил избрание Кёне секретарём третьего отдела общества (единственный случай за всю историю общества), в результате чего в начале 1853 г. Кёне покинул его ряды. Константин Николаевич питал к Кёне устойчивую неприязнь. В частности, он неодобрительно отнёсся к проекту государственного герба 1856–1857 гг.

15 октября 1862 г. Кёне было дозволено принять баронский титул, пожалованный 12/24 мая того же года правительницей (за малолетством принца Генриха XXII

) княжества Рёйсс-Грейцского Каролиной-Амалией

. В литературе можно встретить утверждение, что этим титулом Кёне обязан созданному им государственному гербу Российской империи, но эти данные нуждаются в подтверждении. Скорее всего, предприимчивый нумизмат просто купил права на этот титул и таким образом стал, наверное, единственным в России бароном «Рёйсс-Грейцским».

При этом можно твердо заявить, что Николай II

и цесаревич Алексей

понимали проблему государственного флага Российской Империи и намеревались привести его цвета в изначальный вид, т.е. бело-желто-черный. Подтверждением этому служит то, что знамя Ливадийско-Ялтинской потешной роты имени Цесаревича Алексея состояло из белой, желтой и черной полос.

Кроме того, на 300-летие Дома Романовых Царём Николаем II была утверждена юбилейная медаль с использованием цветов: Бело-Жёлто-Чёрным.

Кроме того, на 300-летие Дома Романовых Царём Николаем II была утверждена юбилейная медаль с использованием цветов: Бело-Жёлто-Чёрным.

Что же, это еще один показательный урок – уже на государственной символике - не допускайте козлов огород. Но мы уже знаем, как обернуть это оружие против них же самих

.

Официально государственного флага в России не было очень долго, хотя порой бело-сине-красный трехцвет воспринимался именно как государственный — ведь его поднимали на торговых судах и чаще всего видели за границей. Но вот 11 июня 1858 г. император Александр II утвердил первый официальный государственный флаг Российской империи — черно-желто-белое полотнище.

Откуда взялись эти цвета? Отчасти их выбор был оправдан традициями западноевропейской геральдики, в соответствии с которой цвета флагов чаще всего повторяли цвета гербов правящих в этих странах династий. Так и на русском флаге верхняя черная и средняя желтая полосы соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю государственного герба, а нижняя — белая — кокарде Петра I и белому всаднику святому Георгию, покровителю царей московских и Москвы.

Но флаг династических цветов просуществовал недолго. Император Александр III 7 мая 1883 г. повелел в торжественных случаях вывешивать бело-сине-красный трехцвет, а 5 апреля 1896 г. специальное совещание постановило: трехцвет — «народный и государственный флаг» Российской империи. Цвета объяснялись титулом императора — «всея Великия, и Белыя и Малыя России»: красный цвет соответствовал великороссам, синий — малороссам, белый — белоруссам.

В конце XIX в. были унифицированы флаги, штандарты и вымпелы, белый, синий и красный цвета вытеснили черный, золотой и белый. Однако борьба сторонников двух флагов не прекратилась; вопрос о том, какой из них должен быть государственным, продолжал обсуждаться. Монархически настроенные круги настаивали на возвращении династического флага, а либералы выступали за сохранение бело-сине-красного флага.

Помешала его окончательному решению первая мировая война, и трехцвет сохранился как государственный, а черно-желто-белый — как династический флаг императоров.

Первая мировая война дала жизнь еще одному флагу, соединившему трехцвет и императорский штандарт и символизировавшему единение царя и народа. В нем белую и синюю полосы на крыже (в левом верхнем углу полотнища) перекрывал желтый квадрат с двуглавым орлом.

Так вот до 1858 года флаг был иной. Порядок цветов в нем был таков: начиная с верхней полосы - белой, далее желтой и черной внизу. В таком виде он существовал до момента его официального принятия. Наряду с ним существовал бело-сине-красный, который с 29 апреля 1896 г. император Николай II повелел считать Национальным и Государственным флагом. Императора "уговорили", поскольку якобы всем славянским народам присвоили таковые цвета - и это подчеркивает их "единство".

То есть, тогда, перед принятием, - бело-желто-черный флаг просто перевернули.

Прослеживается у "переворота" и автор - Бернгард Карл Кёне. Он родился в семье тайного государственного архивариуса, берлинского еврея, принявшего реформатское вероисповедание. В Россию он попал по протекции. В геральдической историографии заслужил резкую отрицательную оценку, несмотря на бурную деятельность. Надо ли говорить, что по-русски в ведомстве которое он возглавлял не говорили? Впрочем, тогда вообще мало говорили по-русски в высоких чиновничьих кругах.

Но как бы то ни было - флаг был принят и в таковом виде он просуществовал до 1910 года, когда монархисты подняли вопрос о «правильности» флага, поскольку приближалось 300-летие Дома Романовых.

Было образовано Особое совещание для выяснения вопроса “о государственных Русских национальных цветах”. Оно проработало 5 лет, и большинство участников проголосовало за возвращение имперского бело-желто-черного флага с «правильным» расположением цветов в качестве основного, государственного.

Отчего-то и почему - непонятно, но пошли на компромисс - в результате появился симбиоз двух конкурирующих флагов: эклектичный бело-сине-красный флаг имел в верхнем углу желтый квадрат с черным двуглавым орлом. С таким немножко и повоевали в ту мировую войну. Далее история имперского флага заканчивается по всем известной причине.

В геральдике перевернутый флаг означает траур, это прекрасно знал Кёне, возглавляя геральдическое ведомство Империи. Гибель русских императоров подтвердила это. В морской практике перевернутый флаг означает, что судно терпит бедствие.

Понятно, что цвета и сейчас путают и вешают флаги кверху ногами сознательно и неосознанно, но что бы таковое происходило на государственном уровне и с многолетней борьбой - нужны особые усилия особых людей.

Россия до царя Алексея Михайловича не имела единого государственного знамени. Русские люди в разных обстоятельствах использовали разные символы, чтобы выразить свою народную, русскую сущность - хоругви, иконы, казачьи бунчуки, знамена стрелецких полков и т.д. По всей видимости, не было насущной потребности в подобном символе; его функции выполнял герб государства Российского - двуглавый орел. Из подобных символов вырос и русский государственный флаг, а оформился он при царе Алексее Михайловиче (отце Петра Первого).

В 1668 году царь Алексей Михайлович указал написать гербовое ("гербовное") знамя, которое вместило почти всю официальную и неофициальную символику православного Российского царства.

Оно было трапециевидным, с широкой малиновой каймой с образом Христа в верхней части среди двух восьмиконечных русских крестов с подножием. На большую белую "косыню" (шириной 1,69 м, длиной поверху 4,36 м) был помещен золотой двуглавый орел с двумя коронами, скипетром и державой, на грудном щитке орла - "царь, колющий копием змия". Под орлом был вид Кремля с надписью "Москва", а кругом - областные гербы царства. Все это, а также полный титул царя по кайме, раскрывало политическую программу правительства - объединение всех земель Древней Руси под властью православной Москвы.

Знамя участвовало во время государственных и церковных церемоний и выполняло функции царского штандарта - носилось перед царем в походах.

В 1667-1669 годах в подмосковном селе Дединове, на реке Оке, по указу царя Алексея Михайловича, происходило строительство небольшой военной флотилии для защиты торговых кораблей на Волге и Каспийском море. Главным среди строившихся судов был трехмачтовый корабль «Орел». Военному кораблю понадобился опознавательный знак - флаг. Капитан «Орла» Д. Бутлер обратился к правительству с вопросом, какой флаг поднять на корабле. Вопрос оказался очень актуальным, и Алексею Михайловичу пришлось решать, каковы будут государственные цвета России. Для утверждения ему были представлены белый, красный и синий цвета. Разработчики исходили из того, что по русским обиходным понятиям красный цвет означал отвагу, героизм, огонь; синий - небо, духовность, веру; белый - мир, чистоту, правду, благородство.

В 1667-1669 годах в подмосковном селе Дединове, на реке Оке, по указу царя Алексея Михайловича, происходило строительство небольшой военной флотилии для защиты торговых кораблей на Волге и Каспийском море. Главным среди строившихся судов был трехмачтовый корабль «Орел». Военному кораблю понадобился опознавательный знак - флаг. Капитан «Орла» Д. Бутлер обратился к правительству с вопросом, какой флаг поднять на корабле. Вопрос оказался очень актуальным, и Алексею Михайловичу пришлось решать, каковы будут государственные цвета России. Для утверждения ему были представлены белый, красный и синий цвета. Разработчики исходили из того, что по русским обиходным понятиям красный цвет означал отвагу, героизм, огонь; синий - небо, духовность, веру; белый - мир, чистоту, правду, благородство.

Сохранился документ 1668 года, в котором говорится о том, что отпущена была шелковая материя белого, синего и красного цвета для большого знамени, «что живет на корме».

В книге "Корабельные флаги" Карла Алярда, изданной в Амстердаме еще в 1695 году, этот флаг описан так: "флаг Московский, определен синим крестом, первой и четвертой квартиер белой, второй и третий красной". Первый русский военно-морской флаг был изначально полосным (его еще называли поясным), похожим на современный Государственный флаг России.

В 1696 - 1701 годах Петр Великий создает множество эскизов и проектов флагов и вымпелов. Он не стал менять государственные цвета, но определил точное расположение горизонтальных полос, совпадающее с древним пониманием строения мира: снизу - физический, плотский (красный); выше - небесный (синий); еще выше - божественный (белый). 20 января 1705 года можно считать днем рождения будущего государственного флага: от имени царя был издан указ, согласно которому бело-сине-красный флаг («бесик» или «бесикр») становился флагом торговых судов. Его станут называть провиантским, торговым, купеческим, коммерческим, «обывательским», гражданским и, наконец, русским национальным. Бело-сине-красный русский национальный флаг также являлся символом славянской солидарности, борьбы славян против порабощения Австро-Венгрией и Турцией в XIX веке. От русского бело-сине-красного знамени ведут свое происхождение государственные флаги Словакии, Словении, Сербии.

В 1696 - 1701 годах Петр Великий создает множество эскизов и проектов флагов и вымпелов. Он не стал менять государственные цвета, но определил точное расположение горизонтальных полос, совпадающее с древним пониманием строения мира: снизу - физический, плотский (красный); выше - небесный (синий); еще выше - божественный (белый). 20 января 1705 года можно считать днем рождения будущего государственного флага: от имени царя был издан указ, согласно которому бело-сине-красный флаг («бесик» или «бесикр») становился флагом торговых судов. Его станут называть провиантским, торговым, купеческим, коммерческим, «обывательским», гражданским и, наконец, русским национальным. Бело-сине-красный русский национальный флаг также являлся символом славянской солидарности, борьбы славян против порабощения Австро-Венгрией и Турцией в XIX веке. От русского бело-сине-красного знамени ведут свое происхождение государственные флаги Словакии, Словении, Сербии.

Демонстрация бело-сине-красного флага в международных водах 1696 - 1700 гг. позволяет предположить, что он считался государственным.

Почти в то же время, на рубеже XVII и XVIII вв., Петр I дал русскому военно-морскому флоту новый флаг - "Андреевский". Белый цвет поля и синий креста Андреевского флага были выбраны Петром I не случайно. Для военного флага флота царь взял цвета двух верхних, самых почетных полос бело-сине-красного флага.

После смерти Петра Великого вопрос о государственном знамени не ставился, хотя в одном из указов Анны Иоанновны черные и золотые (желтые) цвета названы государственными. В этих же цветах «построено» коронационное знамя Елизаветы Петровны.

Каждый из российских монархов вносил свои поправки в государственную символику. За период царствования каждого из них происходили заметные перемены в русском обществе, расширялись границы страны, осуществлялись социальные преобразования, изменялся статус российской державы.

С начала XIX века флаги стали одними из самых выразительных символов всех ведущих государств. Появилась традиция украшать улицы и здания во время крупных торжеств флагами государств. Очевидно, благодаря торговому флоту российский бело-сине-красный флаг был хорошо известен за рубежом. При вступлении русской армии в Париж в марте 1814 года парижане вывешивали бело-сине-красные полотнища, считая их русскими. В1856 году, при праздновании заключения Парижского мирного договора после окончания Крымской войны, дома были украшены флагами воевавших держав. Русские бело-сине-красные флаги были названы флагами «русских национальных цветов». Впервые российский «национальный» флаг был утвержден официально в 1858 году. К этому времени уже был создан музыкальный символ Российской империи -гимн «Боже, Царя храни!» (1833). В 1857 году были официально утверждены и рисунки государственного герба. 11 июня 1858 года император Александр II утвердил рисунок «гербовых цветов на знаменах, флагах и других предметах, употребляемых для украшений в торжественных случаях». Закон установил, что «расположение сих цветов горизонтальное, верхняя полоса черная, средняя желтая (или золотая), а нижняя серебряная (или белая)». Для обоснования цветов полотнища флага их связывали с историческими цветами государственного герба: черный орел в желтом (золотом) поле и белый всадник в гербе Московском. В тексте закона это объяснение звучало следующим образом: «Первые полосы соответствуют черному государственному орлу в желтом или золотом поле и кокарда из двух сих цветов была основана императором Павлом I, между тем как знамена и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во время царствования императрицы Анны Иоанновны. Нижняя полоса белая или серебряная соответствует кокарде Петра Великого и Императрицы Екатерины II; император же Александр I после взятия Парижа в 1814 году соединил правильную гербовую кокарду с древнею Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику (св. Георгию) в Московском гербе».

Несмотря на сложность и неясность такого разъяснения, описание гербовых цветов утверждало российский - «национальный» - трехцветный черно-желто-белый флаг. Этот флаг и вошел в систему европейских флагов XIX века. Золотой, черный и белый цвета использовались в оформлении знамен и униформы российской армии. И все же и в России, и за ее пределами как государственный флаг вывешивались два образца: бело-сине-красный и черно-желто-белый.

Несмотря на сложность и неясность такого разъяснения, описание гербовых цветов утверждало российский - «национальный» - трехцветный черно-желто-белый флаг. Этот флаг и вошел в систему европейских флагов XIX века. Золотой, черный и белый цвета использовались в оформлении знамен и униформы российской армии. И все же и в России, и за ее пределами как государственный флаг вывешивались два образца: бело-сине-красный и черно-желто-белый.

Сосуществование двух флагов до 70-х гг. XIX века было не столь заметным, однако вопрос о «двойственности» важнейшего государственного российского символа постепенно начинает возникать. По-разному эта двойственность воспринимается и русской общественностью.

Владимир Иванович Даль, почетный академик Петербургской Академии наук, автор известнейшего «Толкового словаря живого великорусского языка», например, вопрошал: «Все народы Европы знают цвета, масти, краски свои - мы их не знаем и путаем, подымая разноцветные флаги невпопад. Народного цвета у нас нет. Какие же цвета подымать и носить на себе, какими украшать здания и пр. при мирных народных торжествах?»

Ярые защитники «русского самодержавства» считали, что ни о каком флаге, кроме узаконенного императором, речь в государстве идти не может: народ и власть должны быть едины. Пугали их и красные знамена, которые как символ антиправительственных политических движений стали в те времена появляться на улицах столицы.

«Самостийно» бело-сине-красные стяги выходили на городские улицы: ими был окружен памятник Пушкину в Москве 6 июня 1889 г., памятник гренадерам, павшим под Плевной. Проекты национального флага появились на страницах печати.

В этих условиях император Александр III поспешил заявить о желании «в русской столице... видеть национальные флаги». И 28 апреля 1883 г. появилось законодательное распоряжение Александра III «О флагах для украшения зданий в торжественных случаях». В нем было сказано, что «в тех торжественных случаях, когда признается возможным украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий их трех полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цветов». Однако от имперских цветов окончательно не отказались, ибо не было Высочайшего повеления об упразднении черно-желто-белого флага. Флаги черно-желто-белый и бело-сине-красный вывешивались на улицах как символы российского государства.

Сложившаяся ситуация положила начало дискуссии о русских государственных национальных цветах. Эта дискуссия была связана не только с возросшим интересом к истории, но в первую очередь с необходимостью понимания современных процессов и будущего России.

Перед коронацией Николая II в марте 1896 г. по его указанию «для рассмотрения вопроса о Российском национальном флаге было собрано особое совещание, которое пришло к единодушному мнению, что именно бело-сине-красный флаг имеет полное право называться российским, или национальным, и цвета его: белый, синий и красный - именоваться государственными. Бело-сине-красный флаг устанавливался единым для всей Российской империи.

Что побудило царя накануне коронации ускоренно решить непростой для России вопрос?

Прежде всего, Николай II был, безусловно, образованным человеком, разбирался, во многих вопросах, в том числе в истории государства. А в ситуации конца XIX в. для сплочения всех категорий населения требовался поистине русский символ. Таковым был введенный великим государем, прославившим Россию, бело-сине-красный флаг. Символ, объединяющий народ и царя, - бело-сине-красный петровский флаг, по замыслу правительства должен был явиться альтернативой все усиливающемуся использованию красного флага.

Источники

: Государственный флаг Российской Федерации // Герб, флаг и гимн России. Изучение государственных символов Российской Федерации в школе / сост. М.К. Антошин. - М., 2003. - С. 39-44.

Из родословной государственной символики. Герб. Флаг // Домашний лицей. - 2001. - №1. - С. 39-44.

Императорский и «обывательский» // Герб и флаг России. X - XX вв. / ред. Г.В. Вилинбахов. - М., 1997. - С. 435-451.

Пчелов, Е.В. Знамена допетровской Руси / Е.В. Пчелов // Государственные символы России – герб, флаг, гимн. – М., 2002. – С. 89-93.

Соболева, Н.А. Знамена XVIII столетия / Н.А. Соболева // Российская государственная символика: история и современность. – М., 2002. – С. 153-156.

Флаги Петра Великого // Герб и флаг России. X - XX вв. / ред. Г.В. Вилинбахов. - М., 1997. - С. 419-434.

Литература

:Голованова, М.П. России реют флаги /М.П. Голованова // Герб, флаг, гимн России. - М., 2004. – С. 32 – 33.

Голованова, М.П., Шергин, В.С. Государственный флаг России / М.П. Голованова, В.С. Шергин // Государственные символы России. – М., 2005. – С. 98 – 126.

Дегтярев, А.Я. История Российского флага. Легенды, факты, споры / А.Я. Дегтярев. - М.: Военный парад, 2000. – 136 с.

Силаев, А.Г. Истоки русской геральдики / А.Г. Силаев.- М.: Фаир-Пресс, 2002.- 240 с.