Рябинин (Сидоров) Николай Романович. Рябинин николай владимирович Рябинин Николай Владимирович

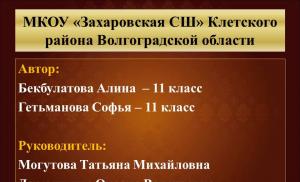

Исследовательская работа

по теме:

Введение _ ____________________________________________ 3 стр.

I глава. Поэт Николай Рябинин _________________________ 4 стр.

II глава. «Учитель! Слово-то какое!» ____________________ 9 стр.

Заключение ___________________________________________ 16 стр.

Библиография _________________________________________ 17 стр.

Введение.

Впервые услышав имя Николая Рябинина на уроках литературного краеведения, я узнала, что он был не только известным ульяновским поэтом, членом Союза писателей СССР, но и то, что 17 лет проработал учителем в Тетюшской средней школе, где я учусь, и преподавал уроки русского языка и литературы.

Поэтому выбор темы работы продиктован моей заинтересованностью человеком большой души, яркой творческой личностью, каким был Николай Рябинин.

Считаю тему своей работы актуальной, поскольку, изучение родного края – важнейшая составляющая духовно-нравственного, патриотического воспитания.

А любовь к Отчизне начинается, в первую очередь, с любви к «малой родине» - краю, городу, селу, деревне, месту, в котором родился и вырос.

Поэтому необходимо сохранять историческое и культурное наследия своего края.

Полученные мною сведения в результате исследования можно использовать на уроках литературы, внеклассных мероприятиях, а также на занятиях кружка Музейное дело»

Цель работы: изучение биографии и творчества поэта-земляка.

Задачи:

Углубить знания о жизни и творчестве ульяновского поэта Николая Рябинина;

Изучить периодическую печать о Николае Рябинине;

Провести исследования деятельности Николая Романовича Рябинина (Сидорова) в период его работы в качестве учителя Тетюшской средней школы.

I .Поэт Николай Рябинин.

Николай Романович Рябинин (настоящая фамилия Сидоров) родился в 1918 году в глубинной деревне Ермоловке Лунинского района Пензенской области. Стихи начал писать ещё со школьных лет, когда многие в то время пробовали силы в поэзии.

Николай Романович Рябинин (настоящая фамилия Сидоров) родился в 1918 году в глубинной деревне Ермоловке Лунинского района Пензенской области. Стихи начал писать ещё со школьных лет, когда многие в то время пробовали силы в поэзии.

По окончании школы Рябинин поступил в Ульяновский педагогический институт и продолжал писать стихи. Однажды он подписал свои стихи псевдонимом – Рябинин. Эти стихи были напечатаны. И с тех пор все свои стихи Николай Романович подписывал псевдонимом.

Почему именно Рябинин? Наверное, потому, что это дерево напоминало ему отцовский дом, детство, и об этом он написал в своем стихотворении «Рябина».

Ты как хочешь, а мне это дерево мило:

Я с младенческих лет рос под кущей его.

До сих пор так и вижу: огнем охватило,

Как в пожаре избушку отца моего. * 1

Первые работы появились в печати в сороковом году, когда учился на третьем курсе. Сколько было планов, задумок, но все оборвалось в один миг: началась война. В 22 года он ушёл на фронт. Воевал на Карельском фронте с самого грозного лета сорок первого. Сражался в миномётных частях в Заполярье, в тяжёлых условиях тундры. Был наводчиком, командиром миномёта, заместителем политрука. После окончания курсов в июле 45-го был назначен командиром миномётного взвода, участвовал в войне с Японией. Находясь на фронтовых полях, он не забывал про стихи. Кое-что появилось во фронтовых газетах «Часовой Севера», «В бой за Родину», «Во славу Родины».

Демобилизовался в 1947 году, вернулся на волжскую землю. Окончил педагогический институт. Преподавал сначала в селе Барановка Николаевского района, с 1948 по 1952 год – завуч Красноборской средней школы Вешкаймского района. Работал учителем в средней школе имени Ленина, сотрудником на областном радиовещании.

С 1955 по 1972 год – Тетюшская средняя школа, а с 1972 года перешёл на литературную работу.

Николай Романович поднял сад, вырастил двух сыновей, которыми мог гордиться, написал книги, выучил, воспитал многих учеников, работая школьным учителем.

Работа учителя русского языка и литературы не могла не отразиться на стихах поэта. Ведь если каждый день общаешься с Пушкиным, Лермонтовым, Блоком, Есениным, то и в своем творчестве стремишься к совершенству.

Пройдя дорогами войны, видя ужас и хаос, царивший кругом, автор, конечно же, не мог не отобразить в своем творчестве военную тематику.

О войне у Рябинина написано с той глубокой сдержанностью, которая дает слову волю разрастаться вширь и вглубь, просторно раскинуть ее смысловые ветви.

Что было самым страшным на войне?

Деревни в полыхающем огне?

Воронки черные?

Нет, самым страшным было,

Когда в степи стояла печь одна,

Не грела никого,

Сама под ветром стыла…

…Одна…одна…Оставшись не у дела,

Раздетая пожаром догола,

Стояла печь и вдаль с тоской глядела,

Хозяйку хлопотливую ждала. * 1

Стихи Николая Рябинина, о чем бы он ни писал, всегда глубоко человечны - и это, может быть, главное их достоинство. Не о себе, а о том, что до боли дорого сердцу каждого, чаще всего говорит поэт. Люди труда, влюбленные в свое дело- это еще одна из тем творчества Николая Рябинина.

Постоянное вдохновение и поэтические образы для своих стихотворений Николай Рябинин находил рядом, под рукой, ему дарили их родная земля и мудрые, несуетные люди, живущие на ней

*1 - Н.Рябинин. Озимь. Саратов. Приволжское книжное издательство: - 1982 – с. 54

Его стихи лиричны и проникновенны. С какой задушевностью он пишет о природе, где чаще всего любованье ее красотой переходит в любовь к родной земле, Родине.

Что вижу я: у ног моих

Темнеет первая проталина.

Прореха маленькая, круглая

На старой шубе февраля.

В прорехе той видна земля,

Ее живое тело смуглое.

Ну, значит, шуба непрочна,

Вот-вот и с плеч, худая, свалится.

И удивимся мы: красавица

Была в нее облачена! * 1

Красной линией проходит в творчестве поэта нравственная тема: «Равнодушные», «Разъехались и стали горожанами», «Расстаемся с избами»,

«Вам – асфальт, чтоб каблуки стучали». В них звучит сожаление о том, что люди покидают деревни, уезжают в город. Там им становится не нужным не только крестьянский труд, земля, которая их вскормила, но даже стихи. Сам Николай Романович не спешил переселяться в город. Переехал в областной центр, лишь, когда ушел на пенсию. Но никогда сам не забывал о своих корнях и призывал читателей не забывать об этом.

Наши корни остались в деревне, Только ты не ведешь родословной:

Там и твой начинается род. Все равно ведь известно – не князь,

Там, в деревне, твой дедушка древний Жалкий пахарь родич твой кровный,

Или бабушка может живет. Смерд, месивший лаптишками грязь.

Иль остался какой-нибудь дядя. Но склонись перед памятью предка:

А родства деревенского нет - Хлеб взрастал на его полосе!

Мог бы ты, в родословную глядя, И усвой эту истину крепко:

В старине отыскать его след. Деревенские люди мы все .* 2

*1 - Н.Рябинин. Озимь. Саратов. Приволжское книжное издательство: - 1982 – с. 37

Вспоминая о Николае Романовиче, Владимир Дворянсков пишет о том, что Рябинин «был от природы в высшей степени скромным и совестливым человеком и очень строго, с завышенными требованиями относился к своему творчеству.

…когда к нему в степное село привезли радостную весть, что его приняли в

члены Союза писателей, он искренне не поверил: «За что? Да как это? Да не

может этого быть». А потом сник, посуровел и сказал другу-поэту: «Это,

наверное, шутка? Только так жестоко нельзя шутить…» *1

наверное, шутка? Только так жестоко нельзя шутить…» *1

Но его тогда действительно приняли в профессиональный творческий союз. Приняли, когда ему было уже за сорок и когда он являлся уже зрелым, сформировавшимся поэтом-лириком».

Николай Романович Рябинин любил жизнь, любил дышать воздухом родины. К сожалению, судьба отпустила ему не так много времени. Сказались фронтовые бои и дороги.

Как-то в Союзе писателей шло заседание. Вдруг Николаю Романовичу стало плохо. Вызвали «скорую». Врачи поставили диагноз – инсульт. К сожалению, фронтовик, победивший грозного врага, не смог справиться с коварным недугом.

На кладбище деревья и трава,

Весёлых птиц неугомонны стаи,

А я брожу и грустные слова,

Слова любви оплаканной читаю.

У каждого была своя судьба.

Вот человека старого могила.

В деревне что ни новая изба-

Он возводил там стены и стропила.

*1 – В.Дворянсков. Запоздалая рецензия. // Мономах.- Ульяновск: ОГУ «Объединенная редакция», - 2007, №2 – с.18

А вот, где будто белым молоком

Весеннюю черёмуху облило,

Под невысоким свежим бугорком

Спит женщина, что нам коров доила.

А здесь, глядите, всё цветы, цветы.

На этот холмик их приносят дети.

Учитель, тихий труженик, и ты,

И ты, мой друг, недаром жил на свете. * 1

Его нет с нами. Но написанные и выстраданные им стихи многому смогли научить бывшее и смогут научить будущее поколения.

*1 - Н.Рябинин. Озимь. Саратов. Приволжское книжное издательство: - 1982 – с. 10

II . «Учитель! Слово-то какое!»

Мое село исконно русское,

Построено давным-давно,

Но странно названо – Тетюшское,

Прислушайтесь: свистит оно.

А раз - не чаем и не кофием –

Доволен был сырой травой

Кудрявый, с африканским профилем

Веселый барин молодой.

И огляделся: «Да, Тетюшское…»

Он не сказать того не мог:

Уж очень наше, очень русское

Село среди степных дорог! * 1

Так взволнованно и сердечно звучит стихотворение Николая Рябинина, посвященное селу Тетюшское. И это неслучайно. Ведь именно это село считал он своей второй родиной, здесь прожил и проработал учителем литературы и русского языка Николай Романович 17 лет с 1955 года по 1972 год.

Учитель-святое слово. И этим добрым словом поминаешь тех учителей, которые оставили заметный след в душе ребенка и смогли завоевать уважение коллег.

Николай Романович был именно таким учителем, обладающим силой воздействия на своих учеников, умеющим внушить им не только интерес, но и любовь к своему предмету.

Когда он переступил порог Тетюшской средней школы, то здесь его встретил дружный коллектив учителей во главе с директором Исаковым Иваном Васильевичем.

В то время географию преподавала Долгова Анна Михайловна.

«Николай Романович был очень скромным человеком, прекрасным учителем,

*1 - Н.Рябинин. Озимь. Саратов. Приволжское книжное издательство: - 1982 – с. 26

его любили дети, уважали сельчане. Не любил повышенного к себе внимания. Любил природу и естественность. Все свое свободное время посвящал стихам».

Нина Анатольевна Гурьянова, учитель математики пришла в школу, когда Николай Романович уже работал в ней.

Нина Анатольевна Гурьянова, учитель математики пришла в школу, когда Николай Романович уже работал в ней.

« В 1956 году я по направлениюприехала работать в Тетюшскую среднюю школу, завучем в это время работал Сидоров Николай Романович, учитель русского языка и литературы. Первое, что меня удивило при встрече - это гостеприимство: я попала к нему на квартиру, его жена Мария Никаноровна накормила меня вкусными пирожками.

Н иколай Романович был учителем от бога, я ходила к нему на уроки, для меня эти посещения были равносильны посещению театра. Он знал все стихи наизусть, будь то Пушкин, Лермонтов или Маяковский, Есенин. Как он их читал! Я сидела на уроке с раскрытым ртом, так внимательно слушали и ученики. Я не знаю, как бы любили литературу «современные» ученики. У меня до сих пор в памяти литературные вечера, посвященные Сергею Есенину, Блоку, Маяковскому. Тогда у нас были предметные недели, и по каждому предмету обязательно проводились вечера.

иколай Романович был учителем от бога, я ходила к нему на уроки, для меня эти посещения были равносильны посещению театра. Он знал все стихи наизусть, будь то Пушкин, Лермонтов или Маяковский, Есенин. Как он их читал! Я сидела на уроке с раскрытым ртом, так внимательно слушали и ученики. Я не знаю, как бы любили литературу «современные» ученики. У меня до сих пор в памяти литературные вечера, посвященные Сергею Есенину, Блоку, Маяковскому. Тогда у нас были предметные недели, и по каждому предмету обязательно проводились вечера.

Николай Романович был не только замечательным учителем, завучем, но и семьянином. В то время на него косо поглядывали мужчины - тетюшцы за то, что он ходил за водой, хлебом, вывешивал бельё - это считалось не мужское дело. Он любил свою жену и помогал ей во всём, а так как она была учителем, знал, что это значит». Сидорова Мария Никаноровна

Вместе с Николаем Романовичем и его женой, Марией Никаноровной, учителем словесности работала Савельева Анна Федоровна (ныне находится на заслуженном отдыхе). Вот как она вспоминает об этом времени.

«Семья Сидоровых была скромной. Хотя они и были гостеприимными, но близких, закадычных друзей у них не было, со всеми они поддерживали ровные, добрые отношения. Николай Романович не был любителем выпить, да и во время войны были простужены почки, поэтому спиртного в доме никогда не было. Николай Романович был добрый, великодушный человек, он любил гулять по краю реки и сочинять стихи.

Его ученики узнали о том, что он пишет стихи только тогда, когда в какой-то газете появилась заметка о нем и были напечатаны его стихи.

Он редко выступал на каких-то собраниях, говорил, что ему некогда, надо писать стихи. Но когда все-таки ему доводилось выступать, то все присутствующие заслушивались его выступлением и не замечали, как пролетало время».

Деревенская школа моя,

Мой ермоловский первый учитель!..

Повидал я иные края,

Я другой теперь местности житель.

Но все кажется: вот он идет

Утром рано по улице нашей,

Человек удивительный тот,

Детям все в своей жизни отдавший.

Прост, учености вроде и нет,

В шубняке, как мужик, в малахае.

Мы за ним, не смолкая, вослед,

Только в классе потом затихая.

И учитель – как рад он всему –

Расправляет сутулые плечи.

И все «здравствуйте!» - каждый ему

Норовит поклониться при встрече.

Жарко щеки с мороза горят.

На уроке притихла ватага.

Только слышно, как перья скрипят,

Шелестит под руками бумага. * 1

Старшее поколение: бывшие ученики, учителя до сих пор вспоминают его уроки литературы.

Что нужно сделать, чтобы чтение литературно-художественной книги не стало тяжкой обязанностью? И вот здесь на первый план выступает любовь. Любовь к своему делу. Нельзя научить любить то, чего сам не любишь или не умеешь любить.

Любовь Николая Романовича к своему предмету была настолько велика, что он буквально заражал ею ребят.

Бывший директор школы Семенов Иван Дмитриевич вспоминал:

«Работал я с Николаем Романовичем давно, и для меня он прежде всего был учителем. В этом отношении Сидоров – человек исключительный. Прекрасно был подготовлен методически, отлично знал литературу и умел подать ученикам любое литературное произведение. Как-то я побывал на уроке Николая Романовича по теме «Обзор советской поэзии периода гражданской войны». Если бы вы послушали, как он читал стихотворение Багрицкого «Дума про Опанаса». Я был уверен, что после такого урока, ребята заинтересовались не только произведениями этого поэта, но и его жизнью. А это очень важно и для лучшего понимания, и для расширения кругозора школьников. Ну, а стихи… Это, выражаясь шолоховским языком, «его чудинка». А без нее – нет человека».

Настоящий учитель запоминается на всю жизнь. Когда сам педагог горит, только тогда он сможет зажечь своих учеников. Одних абсолютных знаний для этого мало. Нужно именно гореть!

Николай Романович воспитал и выпустил не одно поколение детей, которым привил любовь к великой русской литературе. Хочу привести воспоминания некоторых учеников Н.Р.Сидорова

«В 8-10 классах у нас преподавал литературу Николай Романович Сидоров. Я любила литературу. Он интересно объяснял, учил писать сочинения. Лучшие сочинения читал вслух. Не кричал, не ругался, огорчался, когда не знали урок. Запомнилось, как на урок пришёл завуч, и Николай Романович спросил меня, надеясь, что я знаю, но я почему-то не выучила. И сейчас представляю его, как он растерянно выглядел. Вот так я его подвела. Мы ходили на литературный кружок, но Николай Романович никогда не говорил о том, что пишет стихи, но мы об этом знали, но никогда не любопытствовали».

(Москалёва Валентина Петровна)

« Вспоминаю свои школьные годы (50-60), своих сверстников, большую группу учителей, среди которых моего учителя литературы и классного руководителя Николая Романовича Сидорова, известного поэта Рябинина. Перед моим мысленным взором встаёт высокий, худой человек с седой шевелюрой и задумчивым взглядом серых глаз. Это был глубоко порядочный человек, истинный интеллигент – носитель знаний и культуры, прекрасный учитель, в меру требовательный и доброжелательный.

На уроках литературы, кроме обязательного материала, Николай Романович знакомил нас с новинками прозы и поэзии, стремился привить интерес к чтению серьёзной литературы, привлекал к обсуждению произведений. Старался сформировать у учеников читательский вкус, самостоятельность суждений, рекомендовал чтение художественных журналов.

Николай Романович был очень скромным человеком, не помню, чтобы в школе он читал свои стихи. О них я узнала из литературных страниц районных и областных газет, а затем из опубликованных сборников.

Наши классные часы часто проходили в форме доверительных бесед. Под его началом проходила подготовка сценариев и их постановка, проводились конкурсы чтецов.

Мне пришлось некоторое время работать с учителем-поэтом в нашей школе. Он пользовался большим уважением и учеников, и учителей, был моим идеалом.

Поэзия Рябинина – память о прекрасном человеке, учителе, поэте».

(Учитель химии Беляева А.Н.)

Николай Романович Сидоров организовывал много интересных мероприятий. В те времена школьники часто встречались с известными людьми не только села Тетюшское, но и края. Была встреча даже с участником гражданской войны М.И.Самаркиным, который приехал с Украины. Принимал участие в освобождении Симбирска от белогвардейцев, знал лично героя гражданской войны Гая Дмитриевича Гая.

А в1967 году состоялась большая встреча с ульяновскими писателями и поэтами. Название встречи – «Стихи, опаленные войной» - предложил Андрей Царев, который привез в школу известного писателя, автора книги «Тучи идут на ветер» Н.Карпенко, драматурга, автора пьесы «Нет прекрасней назначенья» В.Дедюхина и артистов областной филармонии. Встреча прошла живо и интересно. Именитые гости читали свои стихи, делились воспоминаниями, артисты дарили песни и романсы.

Но самое яркое воспоминание бывших преподавателей и учащихся – это школьный учительский театр. А режиссером этого театра был ни кто иной как Николай Романович.

Но самое яркое воспоминание бывших преподавателей и учащихся – это школьный учительский театр. А режиссером этого театра был ни кто иной как Николай Романович.

Началось все с того, что к какому-то празднику поставили пьесу, всем понравилось, захотелось еще. Самодеятельные артисты показывали спектакли не только в селе Тетюшское, но и в соседних селах.

Н.Р.Сидоров никогда не хвастался, что пишет стихи, тем более не показывал, что он поэт. Ничем не выделялся, кроме как высокой культурой и вниманием к каждому человеку.

Судьба свела Александра Михайловича Богатова с Николаем Романовичем Сидоровым в стенах Тетюшской средней школы.

«Я не знал, что попал в коллектив, где работает поэт. Однажды по селу прошел слух, что по областному телевидению будет выступать Николай Романович Сидоров. Будет читать свои стихи. Тогда только-только появились первые телевизоры, и мы, учителя, сгрудились у черно-белого экрана. Ждать пришлось недолго. Короткие новости, и пред нами появился поэт. Держался он спокойно, хотя, как потом узнал, это было первое его выступление. Сказал несколько слов о себе и стал читать стихи. Такие сюжеты по местному телевидению тогда практиковались регулярно. Но встреча с поэтом была связана с тем, что недавно вышел сборник его стихов «Журавли». Это было осенью 1960 года».

Николай Рябинин любил сельскую природу. Часто ходил по полям, лугам, за огороды, бродил вдоль реки Трофимовка и сочинял там свои стихи.

Николай Рябинин любил сельскую природу. Часто ходил по полям, лугам, за огороды, бродил вдоль реки Трофимовка и сочинял там свои стихи.

Речка называется Трофимовкой…

Жил когда-то, говорят, Трофим,

слушал, как в кустах поет малиновка,

как щебечет ласточка над ним.

Липы придорожные окапывал,

по оврагам чистил родники

и смешную славу зарабатывал –

гоготали вслед озорники.

Мол, опять блаженненький с лопатою.

Ну, копай, Трофимушка, копай!

И вода от солнца розоватая,

в родниках бурлила через край.

И стекались ключики звенящие

отовсюду до поры, пока

не возникла речка настоящая,

не поплыли в речке облака! *1

Годы, проведенные в селе, оказались самыми плодотворными.

За семнадцать лет пребывания в селе Тетюшское он выпустил три сборника –

в 1958, 1960, 1963.

Старшее поколение села до сих пор вспоминает Николая Романовича Сидорова, и многие говорят о том, что гордятся тем, что в нашей школе работал такой замечательный, скромный, интеллигентный человек, творческая личность, поэт Николай Рябинин.

*1 - Н.Рябинин. Озимь. Саратов. Приволжское книжное издательство: - 1982 – с. 2

Заключение.

Изучая и исследуя жизнь и творчество Николая Рябинина, я обнаружила тот факт, что очень мало современной литературы, освещающей личность Н.Рябинина. А что еще хуже - тяжело найти книги самого поэта.

А ведь Николай Рябинин достоин того, чтобы помнили, не забывали, изучали его творчество. Ведь не каждому удается из простого деревенского паренька, родившегося в глубинном селе, вырасти до поэта, заслужившего, чтобы его приняли в Союз писателей СССР.

Он смог доказать своими стихами, что он – настоящий поэт.

Основные темы творчества Рябинина – о минувшей войне, людях труда, русской деревне, о природе - и в настоящее время актуальны. В его стихах, простых на первый взгляд, содержится глубокий смысл. Стихи наполнены у него тонких душевных переживаний и глубоких раздумий о времени и себе, о связи прошлого и настоящего.

Неизгладимый след оставил Николай Романович Рябинин (Сидоров) в душах своих учеников и коллег Тетюшской средней школы. На основании их воспоминаний можно засвидетельствовать, что в педагогической деятельности он был столь же талантлив, как и в написании стихов.

Образ Н.Р.Рябинина – честный, добрый и талантливый – живет в сердце каждого, кто его знал.

И стихи его будут жить долго, потому что они настоящие.

Звон ветерка едва коснётся слуха –

Замедлишь шаг и удивишься вдруг:

Откуда он, когда кругом так глухо,

Далёкий будто, но знакомый звук?

Которого давно на свете нет.

Услышишь с зацветающего луга,

Как пела ты в свои семнадцать лет.

Гармоникой окрестность огласится,

Гуляет где-то праздничный народ…

Что было, никогда не возвратится.

Но в памяти внезапно оживёт. * 1

*1 - Н.Рябинин. Озимь. Саратов. Приволжское книжное издательство: - 1982 – с. 63

Литература.

1..Богатов А.М. Село на Московском тракте. Ульяновск, «Печатный двор»,

2000 г.

2. Дворянсков В. Родная сторона. Ульяновск, ООО «Регион – Инвест», 2007 г.

1977 г.

4. Рябинин Н.. Журавли. Ульяновское книжное издательство, 1960 г.

5. Рябинин Н.. Запах земли. Саратов, Приволжское книжное издательство,

1973 г.

6. Рябинин Н.. Озимь. Саратов, Приволжское книжное издательство, 1982 г.

Статьи в журнале или сборнике

7. Благов. Н.. Тепло зимующего лета. //Волга. Приволжское книжное издательство.- 1982, №11

8.Благов Н.. Чувства добрые и светлые. // «Ульяновская правда»,- 1978, 12 декабря

9.Богатов А. Солнечная погода в Тетюшском. // «Родина Ильича», -2008, 27 ноября

11.Дворянсков В. Запоздалая рецензия. //Мономах. Ульяновск. – 2007, № 2

12.Дворянсков В. Серебряная нить. // «Ульяновская правда»,- 1992,

13.Краснов В.. Человек большой души. // «Ульяновская правда»,- 1968, 4 сентября

14.Петров Ю.. За городом за Симбирском. // «Родина Ильича»,- 1999, № 70

15.Полотнянко Н. Солнышко в роднике. // «Ульяновский комсомолец»,- 1977,

16.Рябинин Н. Стихи. //Карамзинский сад. Ульяновск, «Симбирская книга»,-1997, № 4

17.Рябинин Н.. Стихи. // Волга. Приволжское книжное издательство.- 1981, № 7

18.Рябинин Н.. Стихи. // Волга. Приволжское книжное издательство.- 1980, № 9

19.Ульяновская - Симбирская энциклопедия. Т.2. Ульяновск: «Симбирская книга», - 2004.

(12.12.1918, д. Ермоловка Саранского уезда Пензенской губернии (ныне Лунинского района Пензенской области) - 10.10.1985, г. Ульяновск), поэт, член Союза писателей СССР.

Родился в де-ревне Ермоловка Саранского уезда Пензенской губернии, впоследствии Лунинского района Пензенской области (в 2006 г. деревня исключена из учётных данных как фактически прекратившее существование населённое место, в котором отсутствуют официально зарегистрированные жители). Стихи начал писать ещё в школьные годы. В 1938 г. поступил в Ульяновский государственный педагогический институт. Первые публикации стихов, под псевдонимом Рябинин, появились в периодической печати в 1940 г., когда учился на третьем курсе института. В июле 1941 г. был призван в армию, воевал на Карельском фронте, сражался в миномётных частях в Заполярье, в тяжёлых условиях тундры. Был наводчиком миномётного расчета, заместителем политрука. В июле 1945 г. после окончания курсов был назначен командиром миномётного взвода, участвовал в войне с Японией. Во время Великой Отечественной войны его стихи публиковались во фронтовых газетах «Часовой Севера», «В бой за Родину», «Во славу Родины». Был награждён орденом Красной Звезды (1945), медалями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Советского Заполярья» (1945). После демобилизации из армии вернулся к прерванной учёбе в Ульяновском педагогическом институте, который окончил в 1947 г. Более 30 лет находился на преподавательской работе, работал учителем русского языка и литературы в школах Ульяновской области. Вначале преподавал в с. Барановка Николаевского района, затем, с 1948 по 1952 гг. работал завучем Красноборской средней школы Вешкаймского района. С 1955 по 1972 гг. преподавал литературу и русский язык в Тетюшской средней школе Ульяновского района. Талантливый педагог, ценя свой предмет, зная его досконально, он воспитал и выпустил не одно поколение учеников, которым привил не только интерес, но и любовь к великой русской литературе.

Организовал и вёл в школе литературный кружок, проводил конкурсы чтецов, был режиссёром школьного учительского театра, под его началом проходила подготовка сценариев и их постановка. Село Тетюшское считал своей второй родиной, не спешил переселяться в город. В Ульяновск переехал лишь когда ушёл на пенсию. В память об уважаемом, прекрасном педагоге, ежегодно в Тетюшской средней школе проводятся Рябининские чтения, на которых в исполнении учеников Ульяновского района звучат стихи не только Николая Рябинина, но и других известных писателей Симбирского-Ульяновского края.

С 1972 г. полностью посвятил себя литературному творчеству. Автор нескольких поэтических сборников, вышедших в Приволжском книжном издательстве. В 1958 г. увидел свет первый сборник стихов - «Приметы». Впоследствии появились книги стихов «Журавли» (1960), «Полдень» (1963), «Ласточки перед дождём» (1968), «Запах земли» (1973), «Голос во ржи» (1977), «Озимь» (1982). Основные темы творчества Н. Рябинина - о минувшей войне, людях труда, русской деревне, о родной природе. Его стихи наполнены глубоким смыслом, тонкими душевными переживаниями и глубокими раздумьями о времени и себе, о связи прошлого и настоящего.

Николай Романович Рябинин умер 10 октября 1985 года, похоронен на Северном кладбище г. Ульяновска.

Библиография:

Рябинин, Н. Р. Приметы : стихи / Николай Романович Рябинин. - Ульяновск: Ульян. кн. изд-во, 1958. - 56 с.

Рябинин, Н. Р. Журавли : стихи / Николай Романович Рябинин. - Ульяновск: Ульян. кн. изд-во, 1960. - 50 с.

Рябинин, Н. Р. Полдень : стихи / Николай Романович Рябинин. - Ульяновск: Ульян. кн. изд-во, 1963. - 56 с..

Рябинин, Н. Р. Ласточки перед дождём : стихи / Николай Романович Рябинин. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1968. - 47 с.

Рябинин, Н. Р. Запах земли : стихи / Николай Романович Рябинин. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1973. - 80 с.

Рябинин, Н.Р. Озимь : стихи / Николай Романович Рябинин. - Саратов, Приволж. кн. изд-во, 1982. - 119 с.

Публикации в сборниках, альманахах, периодических изданиях:

Рябинин, Н.Р. Авдеев курган; Урожай : стихи / Николай Романович Рябинин // Литературный Ульяновск: альманах Ульян. лит. группы. - Ульяновск, 1948. - № 2. - С. 97.

/ Николай Романович Рябинин // Литературный Улья-новск: лит.-худож. альманах. - Ульяновск, 1953. - № 6. - С. 126-128. - Содерж. : Перед рассветом; Волга; Бакенщик; «Какая у парня могла быть забота…»

Рябинин, Н.Р. [Подборка стихов] / Николай Романович Рябинин // Волга. - 1971. - № 2. - С. 69-71. - Содерж.: Тетюшское; «Посвистывает перепел во ржи…»; «Мама, я помню тебя молодою…»; «Жить на пенсии - сидеть у телевизора…»

Рябинин, Н.Р. «Старых женщин собрали…» : стихи / Николай Романович Рябинин // Волга. - 1973. - № 1. - С. 97.

Рябинин, Н.Р. «Моё село - исконно русское…» : стихи / Николай Романович Рябинин // Запах земли: сб. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1973. - С. 3-4.

Рябинин, Н.Р. «Печальный свет…»; «Дом, где служит начальство районное…» : стихи / Николай Романович Рябинин // Волга. - 1973. - № 7. - С. 118-119.

Рябинин, Н.Р. [Подборка стихов] / Николай Романович Рябинин // Волга. - 1976. - № 2. - С. 111-113. - Содерж. : «Нет дождя…»; «Сонлив и вял от зноя…»; «А вы бывали в мартовском лесу?..»; Расстаёмся с избами; «Он понял - напрасно скрывали врачи…»

Рябинин, Н.Р. Озимь; «Негромок стук колес…» : стихи / Николай Романович Рябинин // Волга. - 1980. - № 9. - С. 130.

Рябинин, Н.Р. [Подборка стихов] / Николай Романович Рябинин // День волж-ской поэзии. 1983: Ульяновск. Пенза. Саратов: сб. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1983 - С. 38-42. - Содерж.: «Каждую пядь - перепахать…»; «Это кто здесь проехал?..»; Приметы; Сельский обычай; Сосна; «На праздниках танцуют и поют…»; «Травы стали серыми, колючими…»; Шум дождя; «Бабушка в лес собирается…»

Рябинин, Н.Р. Шум дождя : стихи / Николай Романович Рябинин // Волга. - 1983. - № 8. - С. 103-105. - Содерж. : «Хлебопашцы вчерашние…»; «Так жилища когда-то…»; «У сельских жителей…»; «Хоть мне совсем и незнаком он…»; «Усталый комбайнер…»; «Звон ветерка едва коснётся слуха…»; «Нет ничего отраднее для слуха…»

Рябинин, Н.Р. [Подборка стихов] / Николай Романович Рябинин // Обелиски: сб. стихов. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1985. - С. 86-93. - Содерж.: «Я шёл с цветами. Было двадцать мне…»; На перроне; «Горжусь своей долей…»; Землянка; Было тяжело; «Чаще и чаще солдату в мечтах…»; «Там на сопках морошка растёт с голубикой…»; Земляк; У телевизора; «Был строевик - теперь глухой старик…»; «Что было самым страшным на войне?..»; «Ну вот и подрастают сыновья…»

Рябинин, Н.Р. Лошадь убежала; Тетюшское : стихи / Николай Романович Рябинин // Карамзинский сад: сб. прозы и по-эзии ульяновских авторов. - Ульяновск, 1997. - Вып. 4. - С. 144-145.

Рябинин, Н.Р. Тетюшское : стихи / Николай Романович Рябинин // Богатов, А.М. Село на Московском тракте / Александр Михайлович Богатов. - Ульяновск: Печатный двор, 2000. - С. 5.

Рябинин, Н.Р. Тетюшское : стихи / Николай Романович Рябинин // С любовью трепетной… : путе-шественники, писатели и поэты о Симбирском-Ульяновском крае: антология / сост. и ред. В.Н. Егоров. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2005. - С. 317.

Рябинин, Н.Р. Земляк : стихи / Николай Романович Рябинин // Мономах. - 2005. - № 2. - С. 39.

Рябинин, Н.Р. Песни военного времени : стихи / Николай Романович Рябинин // Карамзинский сад: лит.-худож. альманах. - Ульяновск, 2010. - № 1/2. - С. 15-18. - Содерж. : «Ну вот и подрастают сыновья…»; Песни военного времени; О старой пилотке; Земляк; Старые письма; «Для вас на концертах играют рояли…» ; «Горжусь своей долей…»

Рябинин, Н.Р. Песни военного времени; Земляк : стихи / Николай Романович Рябинин // Симбирскъ: лит. журнал. - Ульяновск, 2015. - № 5. - С. 55.

Рябинин, Н.Р. Тетюшское : стихи / Николай Романович Рябинин // Симбирскъ лит. журнал. - Ульяновск, 2015. - № 9. - С. 34.

О нём:

Благов, Н. Время прилёта журавлей : очерк / Николай Благов // Ульяновская правда. - 1961. - 1 марта.

О сборнике стихов Н. Рябинина «Журавли».

Кузнецов, А. Поэтическая возмужалость : очерк / А. Кузнецов // Ульяновская правда. - 1963. - 4 июня.

О сборнике стихов Н. Рябинина «Полдень».

Кузнецов, А. «Ласточки перед дождём» : очерк / А. Кузнецов // Ульяновская правда. - 1968. - 4 сентября.

О сборнике стихов Н. Рябинина «Ласточки перед дождём».

Бунин, А. Доброе имя поэта : очерк / Александр Бунин // Ульяновская правда. - 1968. - 15 декабря.

Гладышева, О. Литературная жизнь Поволжья : обзор / О. Гладышева // Волга. - 1973. - № 9. - С. 169-170.

Пырков, В. Мудрость простоты : очерк / Владимир Пырков // Ульяновская правда. - 1973. - 20 сентября.

О сборнике стихов Н. Рябинина «Запах земли».

Бунин, А. Жизнь продолжается : очерк / Александр Бунин // Ульяновская правда. - 1977. - 24 марта.

Благов, Н. Чувства добрые и светлые: очерк / Николай Благов // Ульяновская правда. - 1978. - 12 декабря.

Поэту Н. Рябинину - 60 лет.

Благов, Н. Тепло зимующего хлеба : очерк / Николай Благов // Волга. - 1982. - № 11. - С. 135-136. - (Поэт о поэте).

О новом сборнике стихов Н. Рябинина «Озимь».

Азанов, В. «Как строчки писем простодушных…» : очерк / В. Азанов // Земля и на ней человек: лит.-критич. ст. - Саратов, 1985. - С. 21, 22-24, 28.

Кириллов, В. Борозды берут начало…: встреча с Н. Рябининым: очерк / В. Кириллов // Ульяновская правда. - 1992. - 16 июля.

Кириллов, В. Живой облик поэта : к 75-летию со дня рождения Николая Рябинина / В. Кириллов // Ульяновская правда. - 1993. - 11 декабря.

Дворянсков, В. Серебряная нить: творческий портрет поэта Н. Рябинина / В. Дворянсков // Ульяновская правда. - 1998. - 28 марта. - С. 18.

Богатов, А.М. Николай Рябинин (Сидоров Николай Романович) : ст. / Александр Михайлович Богатов // Богатов, А.М. Село на Московском тракте / Александр Михайлович Богатов. - Ульяновск: Печатный двор, 2000. - С. 215.

Никитина, Н.И. Рябинин (Сидоров) Николай Романович : ст. / Нина Ивановна Никитина // Ульяновская-Симбирская энциклопедия: в 2 т. / ред. и сост. В.Н. Егоров. - Ульяновск, 2004. - Т. 2: Н-Я. - С. 211.

Трошина, М.С. Примечания к стихотворениям ульяновских поэтов, публиковавшихся в газете «Ульяновская правда» (1943 -1953) / М. С. Трошина // Краеведческие записки. - Ульяновск, 2006. - Вып. 12. - С. 188-194.

Анализ тематики стихотворных произведений Н. Благова и Н. Рябинина, впервые публиковавшихся на страницах газеты.

Дворянсков, В. Запоздалая рецензия: очерк / Владимир Дворянсков // Дворянсков, В. Родная сторона: Повести. Рассказы. Очерки / Владимир Дворянсков. - Ульяновск: Регион-Инвест, 2007. - С. 302-309.

То же : // Мономах. - 2007. - № 2. - С. 18-19.

Отзыв на книгу поэта Н. Рябинина "Озимь".

Полотнянко, Н.А. Поэт, воин, учитель Николай Романович Рябинин (Сидоров). Годы жизни (1918-1985) / Николай Алексеевич Полотнянко // Литературный Ульяновск. - Ульяновск: [б. и.], 2012. - Вып. 3 (23). - С. 174-176.

«Вспомним всех поимённо…»: Ульяновские писатели-фронтовики: [П. Бей-сов, Н. Краснов, В. Дедюхин, Г. Коновалов, Н. Рябинин , Н. Левитанов, И. Хмарский, М. Небыков, С. Осипов] // Симбирскъ: лит. журнал. - 2015. - № 5. - С. 51-61. - (Дороги памяти военной).

Дубова, А. Певцу родного края. Рябининские чтения - 2017 / Александра Дубова // Родина Ильича (Ульяновский район). - 2017. - 27 октября. - С. 6: фот.

Конкурс чтецов, посвящённый памяти Н. Р. Рябинина, члена Союза писателей СССР, участника Великой Отечественной войны, учителя Тетюшской средней школы.

Николай Сергеевич Рябинин (5 мая 1909- 2 марта 1975) - старший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография

Николай Рябинин родился 5 мая 1909 года в селе Великополье (ныне - Оршанский район Марий Эл). После окончания средней школы и рабфака работал в колхозе. В 1931-1932 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1942 году Рябинин повторно был призван в армию. В том же году он окончил курсы усовершенствования командного состава. С марта 1944 года - на фронтах Великой Отечественной войны. В боях два раза был ранен.

К январю 1945 года старший лейтенант Николай Рябинин командовал пулемётным взводом 412-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 27 января 1945 года взвод Рябинина переправился через Вислу в районе Быдгоща и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на её берегу, уничтожив около двух взводов вражеской пехоты. 28 января 1945 года Рябинин, ведя огонь из пулемёта, уничтожил несколько десятков вражеских солдат и офицеров. В том бою он получил тяжёлое ранение, лишился руки, долгое время лечился в госпиталях.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший лейтенант Николай Рябинин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7540.

В 1946 году Рябинин был уволен из Вооружённых Сил по инвалидности. Проживал и работал в Москве. Скончался 2 марта 1975 года, похоронен на Люблинском кладбище Москвы.

Был также награждён орденом Красной Звезды и рядом медалей.

В честь Рябинина названа улица в Йошкар-Оле, в Москве имеется мемориальная доска на доме, где он жил (Окская улица).

Р ябинин Николай Сергеевич – командир пулемётного взвода 412-го стрелкового полка 1-й Брестской стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Белорусского фронта, старший лейтенант.

Родился 5 мая 1909 года в селе Великополье ныне Оршанского района республики Марий Эл в семье служащего. Мариец. Окончил неполную среднюю школу и рабфак в 1930 году. Работал учётчиком в колхозе «Куат».

В Красной Армии в 1931 – 1932 годах и с 1942 года. Срочную службу проходил в 134-м стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии красноармейцем. Член ВКП(б) с 1932 года. В 1942 году окончил Винницкие курсы усовершенствования командного состава (КУКС) в городе Можга Удмуртской АССР. После курсов по ст. 65 гр. II пр.336-42 г. признан непригодным к службе с исключением с учёта .

По личной просьбе был оставлен в армии и откомандирован на Южный фронт, затем в распоряжение отдела кадров Московского военного округа (МВО). Служил заместителем командира роты по политчасти: до марта 1943 года - 40-го учебно-пулемётного полка 1-й учебной бригады МВО, до июня 1943 года – 38-го запасного стрелкового полка 18-й запасной бригады МВО. До февраля 1944 года был в офицерском резерве отдела кадров Западного фронта.

На фронте в Великую Отечественную войну с марта 1944 года. Был командиром пулемётного взвода. Воевал на Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. В боях дважды ранен.

Участвовал:

- в Брестско-Люблинской операции, в том числе в форсировании Припяти и освобождении города Брест, в освобождении Польши и боях на реке Нарев – в 1944 году;

- в Висло-Одерской операции, в том числе в боях за город Бромберг (Быдгощ) и завоевании плацдарма на Висле – в 1945.Командир пулемётного взвода 412-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии старший лейтенант Рябинин во главе группы бойцов 27 января 1945 года переправился через Вислу северо-восточнее города Бромберг (Быдгощ, Польша). Захватив плацдарм на левом берегу, воины уничтожили при этом до 2-х взводов пехоты противника. Удерживая захваченный рубеж, 28 января 1945 года огнём из пулемёта истребил десятки гитлеровцев. В этом бою был тяжело ранен.

У казом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Рябинину Николаю Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7540).

После ранения до 1946 года лечился в разных госпиталях, стал инвалидом 1-й группы – была ампутирована рука. Демобилизовавшись из армии, жил в Москве. Работал военруком в одной из школ Красногвардейского района. Умер 2 марта 1975 года. Похоронен в Москве на Люблинском кладбище (участок 33).

В городе Йошкар-Ола его именем названа улица и установлена мемориальная доска.

Награждён орденами Ленина (29.06.45), Красного Звезды (14.08.44).

В 1930 году Николай Рябинин окончил рабфак и стал работать учётчиком в колхозе «Куат» в Оршанском районе Марийской республики. В 1931-32 годах отслужил срочную службу красноармейцем в 134-м стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии, там вступил в ряды партии большевиков, вернулся в родной колхоз. Появилась семья – жена и трое детей. Нормальной жизни мешали частые болезни, с которыми Рябинин всячески боролся.

После начала Великой Отечественной войны Рябинина из-за медицинской карты далеко не сразу призвали вторично в армию. Только в феврале 1942 года он был направлен на Винницкие КУКС, эвакуированные в удмуртский город Можга. Но и после них, став через 3 месяца лейтенантом, медицинской комиссией Рябинин был признан негодным с рекомендацией увольнения. Был даже издан приказ на это.

Но каким-то немыслимым образом лейтенант Рябинин в мае 1942 года был откомандирован в распоряжение отдела кадров Южного фронта, где пробыл до конца июня. Потом его направили в учебное подразделение в Москву, где он служил сначала политруком, а затем заместителем командира учебной роты по политчасти в ряде учебных подразделений.

В феврале 1944 года лейтенант Рябинин был назначен командиром пулемётного взвода 412-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 70-й армии Белорусского фронта. Армия после тяжёлых боёв на Орловской дуге летом 1943 года была в резерве и занималась формированием в тылу. Только в апреле 1944 года она вошла в состав 1-го Белорусского фронта, и её соединения стали сосредотачиваться на передовой по южному берегу Припяти на территории Волыни. В мае 1944 года Рябинин получил звание старшего лейтенанта.

Боевое крещение старший лейтенант Рябинин получил в тактических боях в июне 1944 года. А уже 17 июля 1944 года на этом участке фронта началось наступление в ходе Брестско-Люблинской операции. Пулемётный взвод Рябинина участвовал в форсировании Припяти у села Ратно и завоевании плацдарма на северном берегу реки. С этого плацдарма войска 70-й армии развили наступление на город Брест. Пулемётный взвод Рябинина участвовал в бою за станцию Малорита и в уличных боях в Бресте. Причём пулемётчики вместе со стрелками очистили от врага 9 городских кварталов и вышли на реку Западный Буг в районе Брестской крепости. За отличие в этих боях старший лейтенант Рябинин был награждён орденом Красной Звезды.

В августе 1944 года дивизия, в которой воевал Рябинин, освобождала территорию Польши. Его пулемётчики своим разящим огнём способствовали овладению населённым пунктом Лосице и станцией Ядув. Но 1 сентября 1944 года на подступах к реке Нарев старший лейтенант Рябинин был ранен в левую голень и лечился в медсанбате.

С плацдарма на Нареве уже в составе 2-го Белорусского фронта войска 70-й армии в январе 1945 года перешли в наступление в ходе Висло-Одерской операции. Пулемётчики Рябинина участвовали в боях за населённый пункт Раценж, вместе со стрелками форсировали реку Дрвенце и вышли на Вислу в районе города Бромберг (Быдгощ).

Вечером 27 января 1945 года стрелковая рота 412-го стрелкового полка с приданным ей пулемётным взводом старшего лейтенанта Рябинина по льду стремительно форсировала Вислу и в бою овладела небольшим плацдармом на её берегу. В рукопашной схватке погиб командир роты, и Рябинин принял командование объединённой группой на себя. При овладении траншеями врага было уничтожено до 40 фашистов. В этом бою Рябинин был ранен, но продолжал командовать подразделением.

С утра следующего дня, 28 января 1945 года, на плацдарм противник бросил большие силы, численностью до пехотного полка при поддержке танков и артиллерии. Завязался тяжёлый, кровопролитный бой. Бойцы Рябинина встали насмерть, упорно удерживая завоёванный плацдарм. В критический момент, когда фашисты, казалось, вот-вот ворвутся на позиции десантников, командир взвода сам лёг за пулемёт, заменив погибшего пулемётчика, и меткими очередями стал косить фашистов. Его огонь был настолько разящ, что на снегу осталось до 50 вражеских трупов, прежде чем фашисты откатились назад. По позиции пулемётчика ударило несколько артиллерийских орудий и миномётов. Одна мина разорвалась практически рядом с Рябининым. Командир группы получил множественные ранения и был эвакуирован за реку. Но бойцы старшего лейтенанта Рябинина выполнили задачу, отстояв плацдарм, на который переправились другие подразделения 1-й стрелковой дивизии и завязали бои за город Бромберг. За мужество и героизм, проявленный при форсировании Вислы, старший лейтенант Рябинин был представлен к званию Героя Советского Союза.

В эвакогоспитале № 4845 Рябинину врачи спасли жизнь, извлеча из тела 11 осколков. Но у него началась гангрена от ранения в локоть. Левую руку пришлось ампутировать. Здесь он лечился до декабря 1945 года, здесь же из газет узнал о своей высокой награде. В 1946 году он прибыл в Москву, где ему в Кремле были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

После войны инвалид 1-й группы Н.С.Рябинин стал работать военруком в одной из московских школ и прожил после войны целых 30 лет…