Ламантин – добродушная морская корова. Флорида: где живет морская корова Сообщение о морской корове

Одним из самых горьких напоминаний о человеческой жестокости могут служить рассказы о стеллеровой корове (лат.Hydrodamalis gigas ). Другие ее названия - морская корова или капустница. Ее впервые обнаружили у побережья Командорских островов в 1741 году, и уже через 27 лет был убит последний обитающий там представитель вида.

Да-да, чуть больше четверти века ушло на то, чтобы полностью истребить популяцию из более чем 2 тыс. особей. Люди очень старались: в год убивали не меньше 170 голов, а пик этой кровавой бойни пришелся на 1754 год, когда было уничтожено сразу полтысячи капустниц. При этом для сохранения и поддержания численности животных не было предпринято никаких мер.

Несчастья морской коровы начались с 1741 года, когда судно «Святой Петр» потерпело крушение около одного из небольших островов, названного впоследствии именем капитана корабля Витуса Беринга. На этом Богом забытом острове команда была вынуждена остаться на зимовку. К сожалению, пережили ее не все, в числе погибших был и капитан. Чтобы выжить, моряки были вынуждены изловить одно из странных морских животных, поедающих водоросли у самого берега.

Мясо его оказалось не только вкусным, но и полезным. К больным быстро возвращались силы и вскоре команда смогла построить новое судно, чтобы вернуться на нем домой. Среди выживших был и натуралист Георг Стеллер, который подробно описал морских коров. Правда, сам ученый был уверен в том, что перед ним , и только в 1780 году немецкий зоолог Циммерман смог доказать, что это абсолютно новый вид.

Как же выглядело это животное? По словам Стеллера, это было огромное и очень неповоротливое существо, длина тела которого достигала 7,5-10 метров, а вес - 3,5-11 тонн. Его туловище было очень толстым, а голова на его фоне казалась совсем маленькой. В качестве передних конечностей служили закругленные ласты с одним суставом в центре. Оканчивались они небольшим роговым наростом, похожим на копыто лошади. Вместо задних конечностей у капустницы был мощный раздвоенный хвост.

Кожа коровы Стеллера была очень прочной. Ее даже часто использовали для изготовления морских лодок. Она была настолько складчатой и толстой, что немного походила на кору дуба. Такая защита нужна была для спасения от острых прибрежных камней, особенно при волнении на море.

Почти все свое время морские коровы занимались поеданием водорослей. Они были настолько увлечены процессом, что позволяли лодкам с охотниками спокойно плавать между ними, выбирая подходящую добычу. Саму «охоту» иначе как жестокой расправой назвать очень сложно. Ну, посудите сами: сначала гарпунщик вгонял в тело жертвы свое смертоносное оружие, а затем около 30 человек тащили несчастную к берегу. Разумеется, раненое животное отчаянно сопротивлялось и мучилось.

Наконец, крайне обессиленную, капустницу вытаскивали на берег и добивали. Иногда куски мяса отрезали прямо от живой коровы, что доставляло той невероятные страдания. Но самое неприятное в том, что такой способ ловли позволял вытащить лишь одно из пяти животных, тогда как остальные умирали в воде.

Интересно, что после истребления коровы Стеллера, научный мир несколько раз будоражили сообщения о встрече людей с этими уникальными созданиями. К сожалению, ни одно из них пока не подтвердилось. Последние новости относятся к июню 2012 года: по словам некоторых интернет-изданий, стеллерова корова жива - популяцию из 30 особей обнаружили у небольшого острова, относящегося к Канадскому Арктическому Архипелагу. Таяние льдов дало возможность проникнуть в его самые отдаленные уголки, где и нашлись капустницы. Будем надеяться, что слухи подтвердятся, и человечество сможет исправить свою роковую ошибку.

На протяжении всего многовекового существования нашей планеты многие виды растений и животных появлялись и исчезали. Некоторые из них вымирали из-за неблагоприятных условий обитания, изменения климата и т.д., но большинство погибло от руки человека. Стеллерова корова, а точнее история ее истребления, стала ярким примером человеческой жестокости и недальновидности, ведь с такой скоростью, с какой было уничтожено это млекопитающее, не было уничтожено ни одно живое существо на земле.

Предполагается, что самая большая корова существовала еще много тысячелетий тому назад. В свое время ареал ее обитания охватывал большую часть северной части Тихого океана, животное встречалось возле Командорских и Алеутских Сахалина, Камчатки. Севернее манати не могла жить, потому что ей нужны более теплые воды, а южнее ее истребили еще тысячи лет назад. После уровень моря поднялся, а стеллерова корова была отнесена от материков к островам, что и позволило ей сохраниться вплоть до XVIII столетия, когда были заселены людьми.

Животное названо в честь ученого-энциклопедиста Стеллера, который и открыл этот вид в 1741 году. Млекопитающее было очень спокойным, безобидным и дружелюбным. Его вес составлял около 5 тонн, а длина туловища достигала 8 м. Особенно ценился жир коровы, его толщина была в ширину человеческой ладони, он имел довольно приятный вкус и совершено не портился даже в жару. Мясо напоминало говяжье, только немного плотнее, ему приписывали целебные свойства. Шкура использовалась для обивки лодок.

Стеллерова корова погибла из-за своей доверчивости и чрезмерного человеколюбия. Она постоянно ела водоросли, поэтому, плавая возле берега, голову держала под водой, а туловище сверху. Поэтому можно было спокойно подплыть к ней на лодке и даже погладить. Если причиняли животному боль, то оно отплывало от берега, но вскоре вновь возвращалось, забывая былые обиды.

Охотились на коров сразу около 30 человек, потому что несчастные упирались, и их было сложно вытащить на берег. При ранении млекопитающее сильно дышало и стонало, если рядом находились сородичи, то они пытались помочь, переворачивали лодку и били хвостами по веревке. Как это ни грустно, но стеллерова корова была уничтожена менее чем за три десятилетия с момента открытия вида. Уже в 1768 году исчез последний представитель этого добродушного морского обитателя.

Между учеными и сегодня продолжаются споры по поводу мест обитания этого млекопитающего. Одни утверждают, что стеллеровы коровы жили только возле островов Медного и Беринга, другие же склоняются к мысли, что они встречались и в районе Аляски и Дальнего Востока. Но подтверждений второго предположения не так и много, это либо трупы, выброшенные морем, либо домыслы местных жителей. Но все же скелет коровы был обнаружен на острове Атту.

Как бы там ни было, но стеллерова корова была истреблена человеком. Из отряда сирен сегодня остались еще ламантины и дюгони, но и они на грани вымирания. Постоянное браконьерство, изменение природной среды обитания, смертельные травмы от кораблей - все это с каждым годом сокращает численность этих замечательных животных.

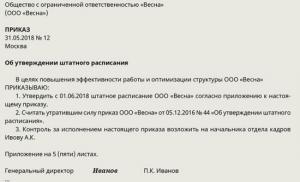

Стеллерова корова, морская корова , или капустница (Hydrodamalis gigas ) была открыта как вид в 1741 году экспедицией Витуса Беринга. Относится к млекопитающим отряда сирен.

Название получила в честь натуралиста Георга Стеллера (врача экспедиции В. Беринга), впервые описавшего это животное.

Стеллерова корова обитала только у побережья Командорских островов, Хищнически истреблена ради мяса, и полностью исчезла к 1768 году. Всего за 27 лет….

Современные палеонтологические данные говорят, что в доисторическую эпоху её ареал был заметно шире.

Командорские острова и ближайшая часть Камчатки

Хотя стеллерова корова и признана вымершей, тем не менее, есть непроверенные данные, что и после 1760-х годов морские коровы изредка попадались туземцам российского Дальнего Востока.

Так, в 1834 году два охотника утверждали, что на побережье острова Беринга видели «тощее животное с конусообразным туловищем, маленькими передними конечностями, которое дышало ртом и не имело задних плавников». И подобные сообщения, по словам некоторых исследователей, в XIX веке были довольно часты.

Есть несколько свидетельств, также оставшихся неподтверждёнными, что стеллерову корову видели и в ХХ веке. Так, в 1962 году, члены команды советского китобойца якобы наблюдали в Анадырском заливе группу из шести животных, описание которых было похоже на облик стеллеровой коровы.

В 1966 году заметка о наблюдении стеллеровой коровы была даже опубликована в газете «Камчатский комсомолец».

А в 1976 году в редакцию журнала «Вокруг света» поступило письмо от камчатского метеоролога Ю. В. Коева, который говорил, что видел стеллерову корову у мыса Лопатка. Он писал, что «… Могу утверждать, что в августе 1976 года в районе мыса Лопатка видел стеллерову корову. Что мне позволяет сделать подобное заявление? Китов, касаток, тюленей, морских львов, котиков, каланов и моржей видел неоднократно. Это же животное не похоже ни на одно из вышеназванных. Длина около пяти метров. Плыло на мелководье очень медленно. Как бы перекатывалось наподобие волны. Сначала появлялась голова с характерным наростом, затем массивное тело и затем хвост. Да-да, что и привлекло моё внимание (кстати, есть свидетель). Потому что когда так плывут тюлень или морж, задние лапы у них прижаты друг к другу, и видно, что это ласты, а у этой был хвост наподобие китового. Такое впечатление,… что выныривала каждый раз животом вверх, медленно перекатывая своё тело. И хвост ставила наподобие китовой «бабочки», когда кит уходит в глубину…».

Однако ни одно из наблюдений не было подтверждено. Некоторые энтузиасты и криптозоологи предполагают, что до сих пор существует небольшая популяция стеллеровых коров в отдалённых и труднодоступных районах Камчатского края.

Стеллерова корова была очень крупных размеров. По длине и массе тела она, вероятно, превосходила всех остальных водных млекопитающих, кроме китообразных, достигая семи – восьми метров длины, и веса в пяти и более тонн! Она была больше даже своего ближайшего родственника и вероятного предка – вымершего гидродамалиса Куэста (Hydrodamalis cuestae ) (длина тела более девяти метров при вероятной массе до десяти тонн).

Стеллерова корова вела малоподвижный образ жизни, держась в основном близ берега, но, вероятно не была способна нырять. Питалось это животное исключительно морскими водорослями, и прежде всего, морской капустой, за что и получила свое второе название – «капустница».

Стеллерова корова была очень медлительным и апатичным животным, и не испытывала страха к человеку. Именно эти факторы и способствовали её быстрому исчезновению. Кроме того, сыграла роль и общая невысокая популяция на момент открытия – около 2 тысяч. Естественных врагов, у неё, по-видимому, не было.

В музеях всего мира сохраняется значительное количество костных останков стеллеровой коровы, в том числе несколько полных скелетов, а также кусков их кожи.

Зарисовка самки стеллеровой коровы, описанной и измеренной Г. Стеллером.

Считается единственным изображением коровы, сделанным с натуры.

Морская корова Стеллера. Рисунок Свена Вакселя

Как уже было упомянуто, впервые европейцы увидели стеллеровых коров в ноябре 1741 года (если не считать гипотетических контактов с ними доисторических обитателей Азии и Северной Америки, а также более поздних аборигенных племён Сибири), когда судно командора Витуса Беринга «Святой Пётр», потерпело крушение при попытке встать на якорь у острова, впоследствии и названного именем Беринга.

Георг Стеллер, натуралист и врач экспедиции, был единственным специалистом с естественнонаучным образованием, кто лично видел и описал этот исчезнувший вид.

После кораблекрушения он заметил с берега в море несколько больших продолговатых предметов, похожих издали на днища перевёрнутых лодок, и вскоре понял, что видел спины крупных водных животных.

Однако первая корова была добыта людьми из этой экспедиции лишь в конце их 10-месячного пребывания на острове, за 6 недель до отплытия. Употребление в пищу мяса морских коров очень помогло путешественникам, поддержав их силы во время трудоёмкой постройки нового судна.

Большинство более поздних сообщений основывается на работе Г. Стеллера «О зверях морских» (De bestiis marinis ), впервые изданной в 1751 году.

Георг Стеллер полагал, что видел ламантина (Trichechus manatus ), и в своих записках отождествлял стеллерову корову с ним, утверждая, что это животное, которое в испанских владениях в Америке называют «манат» (manati ).

Как новый вид стеллерову корову описал лишь в 1780 году немецкий зоолог Э. Циммерман.

Ставшее общепризнанным название Hydrodamalis gigas (родовое название буквально означает «водяная корова», видовое – «гигантская») дал шведский биолог А. Я. Ретциус в 1794 году.

Важный вклад в изучение стеллеровой коровы внёс американский зоолог , биограф Г. Стеллера, Леонард Штейнегер, проведший исследования на Командорах в 1882-1883 годах и собравший большое количество костей этого животного.

Внешность стеллеровой коровы характерна для всех сиреновых, за исключением того, что она намного превосходила своих сородичей по размеру.

Тело животного было толстым и вальковатым, голова, в сравнении с размерами тела очень небольшая, причём животное могло свободно двигать головой как в стороны, так и вверх-вниз.

Конечности представляли собой сравнительно короткие закруглённые ласты с суставом посередине, оканчивавшиеся роговым наростом, который сравнивали с конским копытом. Тело оканчивалось широкой горизонтальной хвостовой лопастью с выемкой посередине.

Кожа стеллеровой коровы была голой, складчатой и чрезвычайно толстой, по выражению Г. Стеллера, напоминала кору старого дуба. Цвет кожи был от серо- до тёмно-коричневого, иногда с беловатыми пятнами и полосами.

Один из немецких исследователей, изучавший сохранившийся кусок кожи стеллеровой коровы, установил, что по прочности и эластичности она близка к резине современных автомобильных покрышек! Возможно, такое свойство кожи было защитным приспособлением, спасавшим животное от ранений о камни в прибрежной зоне.

Ушные отверстия были настолько маленькими, что почти терялись среди складок кожи. Глаза были также очень небольшими, по описаниям очевидцев - не больше, чем у овцы. А вот зубов у стеллеровой коровы не было, пищу она перетирала с помощью двух роговых пластин белого цвета (по одной на каждой челюсти). Самцы были, по-видимому, несколько крупнее самок.

Стеллерова корова практически не подавала звуковых сигналов. Она обычно лишь фыркала, выдыхая воздух, и только будучи раненой, могла издавать громкие стонущие звуки. Видимо, это животное обладало хорошим слухом, о чём свидетельствует значительное развитие внутреннего уха. Впрочем, стеллеровы коровы почти никак не реагировали на шум подплывавших к ним лодок.

Самая большая документально зафиксированная длина морской коровы составляет 7.88 метра.

Что касается массы тела, то она была весьма значительной – порядка нескольких тонн, по разным источникам от 4 до 11 тонн, что даже тяжелее африканского слона! Т.е. стеллерова корова по весу была, видимо, на первом месте среди всех млекопитающих, ведущих водный образ жизни, за исключением китообразных (превосходя по среднему весу даже такого гиганта, как южный морской слон).

Большую часть времени стеллеровы коровы кормились, медленно плавая на мелководье, часто используя передние конечности для опоры на грунт. Они не ныряли, и их спины постоянно высовывались из воды. На спину коровам часто садились морские птицы, выклёвывавшие из складок кожи прикреплявшихся там ракообразных (китовых вшей).

Обычно самка и самец держались вместе с детёнышем-сеголетком и молодым прошлого года, а в целом же коровы обычно «паслись» многочисленными стадами.

Продолжительность жизни стеллеровой коровы, как и у её ближайшего родственника дюгоня, могла достигать 90 лет. Естественные враги этого животного не описаны, но Стеллер говорил о случаях гибели коров подо льдом зимой. Он также говорил, что в шторм капустницы, если они не успевали отойти от берега, часто погибали от ударов о камни при сильном волнении.

Дюгонь – ближайший родственник стеллеровой коровы

Подсчёты, сделанные в 1880-е годы Штейнегером, говорят, что поголовье стеллеровой коровы во всём их ареале на момент открытия этого вида едва ли превышало 1500-2000 особей.

В 2006 году была проведена оценка всех факторов, которые могли привести к быстрому исчезновению стеллеровых коров. Результаты показали, что при первоначальной численности в 2000 особей, одной лишь хищнической охоты было бы более чем достаточно, для истребления в течение двух-трёх десятилетий.

Согласно некоторым исследованиям, ареал стеллеровой коровы значительно расширился в период пика последнего оледенения (около 20 тысяч лет назад), когда Северный Ледовитый океан был отделён от Тихого сушей, находившейся на месте современного Берингова пролива, Берингией . Климат в северо-западной части Тихого океана был мягче современного, что позволило стеллеровой корове расселиться далеко на север вдоль побережья Азии.

Ископаемые находки, относящиеся к позднему плейстоцену, подтверждают широкое распространение отряда сиреновых в этой географической зоне.

В 1960-70-е годы отдельные кости стеллеровой коровы были найдены также в Японии и в Калифорнии. Единственная известная находка сравнительно полных скелетов за пределами её известного ареала была сделана в 1969 году на острове Амчитка (Алеутская гряда), возраст трёх найденных там скелетов оценивался в 125-130 тысяч лет.

Обитание стеллеровой коровы в ограниченном ареале у Командорских островов относится уже к наступлению голоцена. Исследователи не исключают, что в других местах корова исчезла ещё в доисторическое время из-за преследования местными охотничьими племенами. Однако некоторые американские исследователи полагали, что ареал коровы мог сократиться и без участия первобытных охотников. По их мнению, стеллерова корова к моменту её открытия уже находилась на грани вымирания по естественным причинам.

Прибывавшие на Командорские острова промышленники, добывавшие там каланов, и исследователи охотились на стеллеровых коров ради их мяса.

Обычным способом ловли стеллеровых коров была добыча с помощью ручного гарпуна. Иногда их убивали и с применением огнестрельного оружия. Способ вылова стеллеровых коров весьма подробно был описан Стеллером:

«….Мы ловили их, пользуясь большим железным крюком, наконечник которого напоминал лапу якоря; другой его конец мы прикрепляли с помощью железного кольца к очень длинному и крепкому канату, который тащили с берега тридцать человек… Загарпунив морскую корову, моряки старались сразу же отплыть в сторону, чтобы раненое животное не опрокинуло или не разломало ударами мощного хвоста их лодку. После этого люди, оставшиеся на берегу, принимались натягивать канат и настойчиво тащить к берегу отчаянно сопротивлявшееся животное. Люди в лодке тем временем подгоняли животное с помощью другого каната и изнуряли его постоянными ударами, до тех пор, пока оно, выбившись из сил и совершенно неподвижное, не вытаскивалось на берег, где ему уже наносили удары штыками, ножами и другими орудиями. Иногда большие куски отрезались от живого животного и она, сопротивляясь, с такой силой била по земле хвостом и плавниками, что от тела даже отваливались куски кожи… Из ран, нанесённых в задней части туловища, кровь струилась ручьём. Когда раненое животное находилось под водой, кровь не фонтанировала, но стоило ему высунуть голову, чтобы схватить глоток воздуха, как поток крови возобновлялся с прежней силой…»

При таком способе лова в руки людей попадала лишь часть коров, остальные погибали в море от ран, по некоторым подсчётам, охотники получали только одну из пяти загарпуненных животных.

С 1743 по 1763 год на Командорских островах зимовали несколько партий промышленников общей численностью до 50 человек. Все они безжалостно выбивали морских коров ради мяса.

К 1754 году морские коровы были полностью истреблены у о. Медный. Считается, что последнюю корову у о. Беринга убил промышленник по фамилии Попов в 1768 году. В том же году исследователь Мартин Зауэр сделал в своём журнале запись об их полном отсутствии у этого острова.

Существует информация, что один из членов экспедиции Беринга, некий Яковлев, утверждал, что в 1755 году руководство поселения на о. Беринга издало указ о запрете охоты на морских коров. Однако к тому моменту местная популяция была почти полностью истреблена.

Основной целью охоты на стеллерову корову была добыча мяса. Один из участников экспедиции Беринга говорил, что от забитой коровы можно было получить до 3 т мяса, и мяса одной коровы хватило для пропитания 33 человек в течение месяца. Вытопленный из подкожного сала жир шёл не только в пищу, но употреблялся также для освещения. Налитый в лампу, он горел без запаха и копоти. Прочная и толстая кожа капустниц шла на изготовление лодок.

Роль стеллеровой коровы в экологическом балансе моря была весьма значительной, прежде всего, из-за поедания этим животным значительного количества водорослей. В тех местах, где морские коровы выедали водоросли, увеличивалась численность морских ежей, составляющих основу питания каланов. Отмечается, что доисторический ареал стеллеровой коровы совпадал с ареалом калана. В целом специалисты полагают, что экологическая взаимосвязь стеллеровой коровы и калана была значительной.

Когда морские коровы исчезли, крупные водоросли образовали в прибрежной полосе Командорских островов сплошные заросли. Результатом этого стали застой прибрежных вод, их бурное «цветение» и так называемые «красные приливы», названные из-за красного цвета воды вследствие интенсивного размножения одноклеточных водорослей-динофлагеллят . Токсины (некоторые из которых сильнее яда кураре!), вырабатываемые отдельными видами динофлагеллят, могут накапливаться в организме моллюсков и других беспозвоночных животных, по трофической цепи доходя до рыб, каланов и морских птиц, и приводить к их гибели.

Костные останки стеллеровых коров изучены достаточно полно. Их кости не являются редкостью, поскольку до настоящего времени попадаются людям на Командорских островах. В музеях всего мира находится значительное число костей и скелетов этого животного, такими экспонатами обладают 59 мировых музеев.

Сохраняются также несколько остатков шкуры морской коровы. Муляжи стеллеровой коровы, реконструированные с высокой степенью точности, имеются во многих музеях. Среди этого количества экспонатов есть несколько хорошо сохранившихся скелетов.

Скелет стеллеровой коровы в Зоологическом музее имени Бенедикта Дибовського во Львове

Скелеты стеллеровой коровы есть в Зоологическом музее Московского университета, он собран в 1837 году, Зоологическом музее Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге (неполный скелет особи длиной 6.87 метра, найденный в 1855 году), Палеонтологическом музее в Киеве (полный скелет, собранный в 1879-1882 годах), Хабаровском краеведческом музее (почти полный скелет), Харьковском музее природы (полный составной скелет 1879-1882 годы, некоторые элементы добавлены в 1970-х годах), в Алеутском краеведческом музее в селе Никольское на острове Беринга –практически полный скелет детёныша (обнаружен в 1986 году), Иркутском областном краеведческом музее (два неполных скелета), в США, вВашингтоне, в Национальном музее естественной истории (составной скелет, собранный в 1883 году Штейнегером, в Калифорнийском университете в Беркли – почти полный скелет, составленный из костей нескольких особей (приобретён в 1904 году), в Музее сравнительной зоологии при Гарвардском университете в штате Массачусетс (почти полный составной скелет, вероятно, собран Штейнегером), Лондонском музее естествознания (полный скелет, составленный из костей двух особей), в Музее Эдинбурга (почти полный составной скелет, найденный на о. Медный российским учёным Д. Ф. Синицыным, доставлен в Великобританию в 1897 году), в Национальном музее естественной истории в Париже (два почти полных составных скелета, приобретены в 1898 году), в Музее естествознания в Вене (почти полный составной скелет, 1897 год), в Шведском музее естественной истории в Стокгольме (неполный скелет из костей, собранных в 1879 году экспедицией А. Норденшельда на барке «Вега»), в Музее естественной истории при Хельсинкском университете (полный скелет молодой особи длиной 5.3 метра, составлен из костей, собранных в 1861 году Главным правителем Российско-Американской Компании (губернатором русской Аляски) И. В. Фуругельмом.

Скелет стеллеровой коровы в Национальном музее естественной истории в Париже

Скелет стеллеровой коровы в Зоологическом музее Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.

Среди криптозоологов ведётся дискуссия о возможности клонирования капустницы с использованием биологического материала, полученного из сохранившихся образцов кожи и костей.

И если бы стеллерова корова сохранилась до современной эпохи, то, как пишут многие зоологи, при своём безобидном нраве она могла бы стать первым морским домашним животным.

Список использованной литературы

Гржимек Б. Сирены: «Морские коровы» // «Химия и Жизнь», № 11, 1981

Дело о стеллеровой корове // «Вокруг света», № 10, 1991

Жизнь животных // Под ред. С. П. Наумова и А. П. Кузякина М.: «Просвещение», 1971.

Жизнь животных. Том 7. Млекопитающие // Под ред. Соколова В.Е., Гилярова М.С., Полянского Ю.И. и др. М.: Просвещение, 1989.

Калякин В.Н. Морская (стеллерова) корова, капустница (капустник). Мир животных.

Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. Том 3. Китообразные, хищные, ластоногие, трубкозубые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные

Скелет морской коровы Стеллера (Hydrodamalis gigas). Музеи России (2001-2010).

Краткий рассказ об одном из ярчайших представителей черной книги - морской корове Стеллера, истребленной всего за несколько лет с момента ее открытия.

История биологии хранит множество интересных событий, подчас самых невероятных фактов, имен ученых, которые в разное время совершали новые и новые открытия. Одну из черных ее страниц, сам того и не подозревая, перелистнул немецкий натуралист и путешественник Георг Вильгельм Стеллер. С 1733 по 1742 год по заданию царского правительства России он исследовал пролив из Тихого в Северный.Ледовитый океан, участвовал в знаменитой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. На обратном пути судно потерпело крушение, и Стеллер вместе с некоторыми спасшимися спутниками три года провел на пустынном острове, изучая его фауну.

В 1741 году в книге «О морских животных» Стеллер описал несколько новых, неизвестных науке видов животных, среди которых были каланы (морские выдры) и вымершее ныне млекопитающее из отряда сирен - морская, названная позднее стеллеровой, корова. Хотя его именем нарекли несколько родов и семейств морских животных, наибольшую известность приобрела все-таки стеллерова корова.

Это неуклюжее животное достигало в длину 10 метров и весило до 4 тонн. Небольшая голова постепенно, почти без шейного перехвата, переходила в удлиненное вальковатое туловище, заканчивающееся хвостом наподобие китового. Грудные плавники, необходимые для медленного плавания и передвижения по мелководью, по описанию самою ("геллера, чем-то напоминали лошадиные копыта. Питались эти животные водорослями. Вот как писал Стеллер об их образе жизни: «Эти ненасытные твари, не переставая, едят и из-за своей неуемной прожорливости почти всегда держат голову под водой... В то время, когда они вот так пасутся, у них нет других забот, как только через каждые четыре или пять минут высунуть наружу нос и вместе с фонтанчиком воды вытолкнуть из легких воздух, звук, который они при этом издают, напоминает одновременно и лошадиное ржание, храп и фырканье... Они мало интересуются тем, что делается вокруг, не заботясь вовсе о сохранении собственной жизни и безопасности». Это, видимо, их и погубило. Уже к 1754 году морские коровы были полностью истреблены близ острова Медного, а к 1768 году - и у острова Беринга. Промышляли их из-за жира и мяса. «А той одной коровы мясо всем тридцати трем человекам на один месяц с удовольствием происходило в пищу» (Петр Яковлев, обер-штенфорвальтер).

В 1879 году, то есть через 86 лет после того, как была убита последняя стеллерова корова, трое жителей острова Беринга рассказали норвежскому исследователю А. Норденшельду о встречах в 1854 году с похожими на морских коров животными. Да и в наше время еще появляются аналогичные свидетельства. Так, в 1962 году ученые с советского научно-исследовательского судна заметили около мыса Наварина (на северо-востоке Камчатки) пасущихся на мелководье шесть крупных необычного вида темнокожих животных. Сенсационная статья об этом была опубликована в научно-популярном журнале «Природа». А в 1966 году в газете «Камчатский комсомолец» снова появилась статья на эту тему. В ней сообщалось, что рыбаки видели морских коров южнее мыса Наварина. Причем, не ведая их названия, рыбаки дали подробное и очень точное описание этих животных и сразу же узнали стеллеровых коров по предложенному им изображению. Эти люди были немало удивлены, когда им сообщили, что морские коровы были полностью истреблены около 200 лет назад.

Известные советские ученые (В. Г. Гептнер, В. Е. Соколов и другие), специалисты по крупным морским млекопитающим, считают все современные упоминания о встречах со стеллеровыми коровами не заслуживающими доверия. Ну что ж, может быть, и так. Только все-таки хочется верить, что это чудо природы, которое не смогли уберечь люди, еще живет где-нибудь в океанических водах между островами Командорского архипелага. Ведь обнаружили же в 1938 году кистеперую рыбу латимерию (целаканта), которую считали вымершей еще в меловом периоде (то есть более 70 миллионов лет назад).

Стеллерову корову по-другому еще называют морской коровой или капустницей. Данное животное относится к роду морских коров, и отряду сирен.

Вымер этот вид животных в 1768 году. Обитали капустницы у Командорских островов, питались водорослями и славились вкуснейшим мясом.

Внешний вид стеллеровой коровы

Длина морской коровы доходила до 8 метров, и весила капустница около 4 тонн. Внешне морская корова мало чем отличалась от своих сородичей сиреновых, единственное отличие - это ее превосходство по размерам. Тело морской коровы было толстым. Голова небольшого размера по сравнению со всей массой тела, однако капустница могла двигать головой не только в разные стороны, но еще и поднимать, и опускать ее. Конечности напоминали закругленные ласты, которые заканчивались роговым наростом. Его еще сравнивали с копытом лошади. Капустница имела горизонтальную хвостовую лопасть с выемкой посередине.

Кожа у коровы была очень толстой и в складках. Многие ученые сравнивали кожу стеллеровой коровы с корой старого дуба, а немецкий ученый, которому удалось сравнить останки кожи, утверждал, что прочность и эластичность ничем не уступает современным автомобильным покрышкам.

Глаза и уши морской коровы были небольшого размера. Зубы у морской коровы отсутствовали, а пищу которая поступала в полость рта, корова перетирала роговыми пластинами. Предполагается что самцы от самок отличались только размерами, самцы были, как правило, крупнее.

Внутреннее ухо стеллеровой коровы свидетельствовало о хорошем слухе, однако это животное никак не реагировало на шум лодок, которые к ним подплывали.

Образ жизни вымершей стеллеровой коровы

В основном морские коровы мелко плавали на мелководье и постоянно кормились. Опорой на грунт зачастую использовали передние конечности. Спины капустниц постоянно виднелись из воды, на которые часто приземлялись морские птицы и выклевывали из складок китовых вшей. Морские коровы не боялись подплывать близко к берегу. Как правило самка и самец всегда находились рядом, но обычно эти животные держались стадом. Отдыхали коровы на спине и прославились своей медлительностью. Продолжительность жизни морской коровы могла достигать 90 лет. Звуки капустница практически не издавала, но раненное животное было способно перевернуть рыбацкую лодку.

Питание стеллеровой коровы

Морская корова питалась только морскими водорослями, которые росли в прибрежных водах. Любимым лакомством считалась морская капуста, за что животное и получила название «капустница». Во время еды, морская корова срывала водоросли под водой, и каждые 3-4 минуты поднимала голову чтобы вдохнуть воздух. Звук, который при этом издавала капустница напоминает фырканье лошади. В зимний период времени стеллерова корова сильно теряла вес. Многие наблюдатели утверждали, что в этот период времени можно было даже разглядеть ребра животного.

Размножение стеллеровой коровы

О размножении стеллеровых коров практически ничего не известно. Ученые утверждают, что капустницы моногамны и спаривались как правило весной. Исследователи говорят о большой привязанности у этого животного. Самцы в течении нескольких дней подплывали к убитой самке, вместе с детенышами.

Враги стеллеровой коровы в природе

Естественные враги стеллеровой коровы выявлены не были, однако нередки случаи, когда капустницы гибли подо льдами зимой, а также в шторма — те особи что не успели отойти от берега разбивались о камни. Люди же охотились на капустниц исключительно ради мяса.